kanbuniinkai żEšEIčńV̨ŕľëTCg008

(2)100l-OŠçä@E

@@@@@@@@@@@OăŠçä@EÜĹ@220N|907N

| ID | l@@@¨ |

1 |

wD |

2 |

üö |

3 |

ćťŇĚČ |

4 |

Eq |

5 |

nq |

6 |

¤č× |

7 |

ˇ |

8 |

q |

9 |

ćâĚě¤ |

10 |

Cs |

11 |

`Ěncé |

12 |

H |

13 |

żĚé |

14 |

Łéy |

15 |

inJ |

16 |

¤äÍ |

17 |

Ç |

18 |

¤[ |

19 |

ŁË |

20 |

Łp |

21 |

|

22 |

äď´Ý |

23 |

ş |

24 |

Î |

25 |

¤Ľ |

26 |

ÎčÓ |

27 |

¤`V |

28 |

ľ Y |

29 |

ŠŁž |

30 |

ńH](šé) |

31 |

Á_ |

32 |

é |

33 |

ŕé |

34 |

ž@ |

35 |

ş÷ |

36 |

ĽV |

37 |

ĺĹ |

38 |

ş@ |

39 |

Ŕ\R |

40 |

|

41 |

má |

42 |

kÓÜ |

43 |

Řú |

44 |

Ő |

45 |

ş@ |

46 |

ĺLˇ |

47 |

¤B |

48 |

żT |

49 |

Š |

ID |

l@@@¨ |

| 49 | 뼢Ű@ |

| 50 | śŚ |

| 51 | ćâ§ű |

| 52 | ö@ł |

| 53 | ¤ŔÎ |

| 54 | ž |

| 55 | hçgihąj |

| 56 | űäc |

| 57 | J@ |

| 58 | ´Ć |

| 59 | xň |

| 60 | Ł˘[ |

| 61 | éOiéqj |

| 62 | n |

| 63 | u@iuˇtj |

| 64 | łDâ |

| 65 | NrCEJA |

| 66 | Öż¨ |

| 67 | pXp |

| 68 | gNg |

ID |

l@@@¨ |

| 69 | ^é |

| 70 | Aa |

| 71 | ¤zž |

| 72 | C |

| 73 | ż |

| 74 | Łł |

| 75 | kn` |

| 76 | ŕq |

| 77 | é°Ť |

| 78 | ég˛´ |

| 79 | ŁŁ |

| 80 | ŕOj |

| 81 | Ú |

| 82 | éÄł |

| 83 | źî |

| 84 | NĆé |

| 85 | \Ă |

| 86 | áÚ |

| 87 | Ł˛é |

| 88 | ÖVF |

| 89 | ŃĽ |

| 90 | [ |

| 91 | miŃĺ |

| 92 | ^GS |

| 93 | źž@ |

| 94 | Hŕő |

| 95 | ˇś |

| 96 | Dv |

| 97 | ÓîÎ |

| 98 | ÓK |

| 99 | Ńň |

| 100 | űšŹ˝ |

ÔÇĚí˘@@@üŤŞĎíčé°RĚÍŕɧŢŕRĚÍŕ

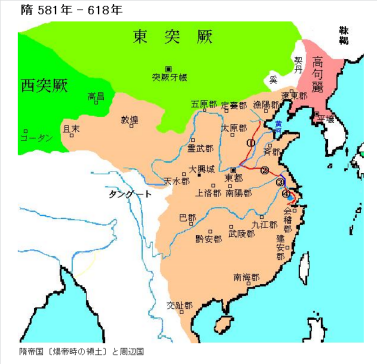

@@@@@@Oă@ńńZN ĚC§ľ˝Ěć}

24@Îińlă\OZZj

ŢpIM°

ÎÍńlăNÉśÜę˝BĚÎäÍWiźWjĚÉĺ˘ÉvŁľ˝RlĹAW¤Šđnnľ˝céÉćÁÄM°ĆČčAĘŻđž˝BÎÍĺiniRđŠłÇéČ̡ŻjÜĹo˘ľÄ˘éB

ÎÍÁ IČM°ĚqíƾĜÜęAtB̡ŻÉC˝łę˝BtBÍĚŮÚÉĘuˇéiťÝĚÎkČ̡]ŹćÉ ˝éj˝ßAěk¨ćŃźÔĚßnúĚ˝ĺȤĆđ¨é§ęÉ Á˝BÎÍąĚnćđĘsˇéˇ×Ä̤lŠçŕiđďćľAĺČxđzŤă°éB

ÎĚŕYÉÍAęZZlđ´Śé¤¨AOZîČăĚ ÔAŞZZlČăĚzęƢgAťľÄcĺČĘĚMŕŽĆÝźAynAĆŽŞÓÜęĢ˝Ć˘¤B

ŕ¤ĐĆčĚxĚM°A¤úÄĆş˘˝đŁÁ˝bÍLźžB¤úÄÍWĚcéĚęűĚfÉ ˝čAĚcéĚľőčĹş˘˝ĚľúčžÁ˝B¤úÄŞżČFĚznđŁčߎçľÄńęL[gɨćÔńLđěéĆAÎ͡ŽłÜčDčĚŚD¨ĹńľL[gđ´ŚéńLđěÁÄŠÔľ˝B¤úÄŞcéŠçĄç꽳OZZ`ŕ éŮĚMdČXč÷đŠšŃ犡ĆAÎÍťęđąČ˛ČÉóľAŠŞŞŕÁĢéŕÁĆĺŤÄüľ˘Xč÷ĆĆ行ć¤ĆžÁ˝B¤úÄÍäpiđiß˝j¨ĹôíšAÎÍȨXđRâľÄđˇéƢ¤ş˘˝ÔčžÁ˝B

ÎÍëđDńžBŢÍxOĚR ˘ÉŕJƢ¤ëđ˘ˇéĆAńăZNÉqđľŤAr⏠âاÉÍÜę˝üľ˘ŽâAdAeXÂŤĚOtĚČŠĹđrŢĂľđľ˝BđěęČŠÁ˝Ň͹ƾÄObg̸đđůÜłę˝B

ÎĚIČă{ÉWßçę˝ęZZlđ´Śé¤¨ĚČŠÉA¤đęgÉWßéěƢ¤ŤŞ˘˝BĆÄŕüľ˘xgilĚşĹAâđtĹéĚŞžÓžÁ˝BÎ͹̽Ž˘ÜęČüđuĄOtŞĚ^ěvŢĆÁ˝Ć˘¤B

ÎÍÉÜŤąÜęAOZZNÉ{ěĚE𫵽BŹÉĚÁ˝ěb̡GŞěđä¸éć¤vľ˝ŞAÎÍâľ˝B

ˇGÍvŞđJÁÄÎđßɨƾ˘ę˝BÎđßçŚé˝ßÉşmŞŕJÉâÁÄéĆAěÍŠçgđ°ÄńžBĆŕÉěđyľńžFlĚM°ĆÎ͢ÁľĺÉYęÉüŠÁ˝BąĚFlÍŠÂÄŕJĹAuŻđ¸ŤAíęçĹúđĆŕÉšńvĆÉĚÁĢéBÜłÉ\žÇ¨čÉČÁ˝ĚĹ éB

25@¤Ľ@i256\311j

´kÉžŻę˝ěb

úĚŃWińZÜ|ńńZjÍAM°KŠçŠęÎŕÁĆŕ[Ŕľ˝úĹ čAŽČc_޸Îę˝NwĚăžÁ˝BľŠľňwŇÉĆÁÄąĚăÍĂăĹ čAĂđĚăĹ éBňłšżĆĐďIČÓC´ÍĐ÷ÉǢâçęAšłŞłŠńÉČÁ˝B

¤ĽÍńÜZNÉCÉĘľ˝ťÝĚRČĹLÍČM°ĚĆëÉśÜęAşwiśÝĆłÉ¢ÄĚ`§ăwIČvőđdńśéwâjÉvŞľ˝ąĆĹmçęĢéBqÇŕĚ AźČślޤXđŠÄą¤žÁ˝Ć˘¤BuęĚÇĚć¤ČwlŠç ęŮǡÚ羢qÇજÜęéĚžë¤I@ľŠľ Ěq̤͝żĆÉТđŕ˝çˇŠŕľęńvTČM°Ě¤XÍAęxŕŕKĚSzđˇéKvŞČŠÁ˝BŢÍŠŞŞ˘ŠÉŽČlÔŠđЯ犡˝ßÉAuKvƢ¤žtđ˘Áł˘HɾȊÁ˝BŢĚČͨŕɢlĹAČńĆŠľÄvÉuKvĆžíšÄâë¤Ć˝çÝA éúvŞQĢéQäĚÜíčÉKđĎÝă°ÄoçęȢć¤Éľ˝B¤ĽÍÚoßéĆA˘gĚÉ@uťąÉ éŕĚđÇŻëvĆ˝ś˝BuKvƢ¤şwČžtÍfĹgíČŠÁ˝ĚĹ éB|ŃĚľŤi˘ĚëŻââÁŠ˘˛ĆđđŻÄ|ŃÉW˘AđđŢÝŠíľÄk_đyľńžĆ˘íęéćĆâlĚO[vjĚĐĆčŤĽĚ˘ĆąÉ ˝él¨ÉA˘Ü̢ɤĽÉČçÔŇ͢éŠĆc骽¸ËéĆAužęŕ¨čÜšĘvƢ¤ÔŞÔÁÄŤ˝B

WĚ{ěÍA÷ĘÖWĹŃ¢˝˝ŇŻmĚM°ĚVşžÁ˝B¤ĽÍ˛Éo˘ľAŠĺYiŮşĚáĄđjŠçŽßiąĚŔsjAťľÄĺŃiRđŠłÇéŻjÉÜĹČÁ˝ŞAŢ͢IČâčÉÜéĹťĄŞČAĐ˝ˇç´kiŽČ`§ăwIc_jÉÓŻéĚđDńžB

u|ŃĚľŤvĚ}BkĚča B

u|ŃĚľŤvĚ}BkĚča BźWÍľž˘ÉĄIŹđ[ßAöóľÍśßĢ˝ŞA¤ĽÍŠŞĚnĘđçéąĆľŠlŚÄ˘ČŠÁ˝BşđĹŞš˝cžqŞDqÉ˝Ż˝c@Ć˝Ş˘ˇéĆAˇŽłÜşđcžqĆŁĽłš˝BąĚ ÜčÉúaŠĺ`IČs×ÍA¤XĚíłđ˘Áť¤óŰĂŻéĘÉČÁ˝B

ť¤âÁÄŰgÉÁ˝¤ĽžÁ˝ŞAuޤĚviWđnnľ˝éŞńăZNÉöäăAcžqAc@AOĘČÇĚ ˘žĹNąÁ˝ľ˘¨Í˘jĆťęÉą˝ÍAÜŕȤĽđÜŤąÜ¸É¨ŠČŠÁ˝B¤ĽÍŻEŠçľčźą¤Ćľ˝ŞARĚĹi߯ŠéłĆľÄARđŚ˘é椽śçęéBńńęNĚÄAęZđ´ŚéWĚSRÍuŘ°vĚ[_[Ĺ é{znĚÎčÓÉBĹłę˝B¤ĽŕÓßÄAc°âM°Ě˝ŞßçíęĚgĆČÁ˝B

ÎčÓĚćč˛×đ󯽤XÍAŠŞÍĄÉÍČńĚťĄŕȢĆ壾AWĚvĚÓCđźlÉȡčÂŻAÎŽąťéĘÉÓłíľ˘ĆÖÂç¤ć¤ÉžÁ˝BÎčÓÍ˝SĚŠŻçŕȢąĚúaŠĺ`ŇđAÇĚş~ŤÉľÄEˇć¤É˝ś˝B¤ĽÍc˘ Au˘¸ęđĹڡŠë¤vĆ\žłę˝Ć˘¤Bu´kvÉÓŻé ÜčAťĚ\žđťŔłšÄľÜÁ˝B

26@ÎčÓiV[jińľl|OOOj

zęŠçgđNąľÄăćâđÄ˝cé

ÎčÓÍźWúĚńľlNÉA˝§iťÝĚRźČjĹŮŻ°Ěăš°ĚqƾĜÜę˝B

f°ÍŠÂÄVqĆĚkązÉŽľ˝R[J\ChiFlíjžĆ˘íęĢ˝BązđÍśßơéVqŻÍALjăÉČÁÄŠçVN[hđ˝ÇÁÄAWAŠçÚZľÄŤ˝lXĆÂČŞčŞ éĆlŚçęĢéŞAÂşíăâúĚSíăÉ͡ĹÉAćjăĚChE[bpę°ŞkĹúĚVięhięĆŮÚŻ`jĚlXƢÁľĺÉéçľÄ˘˝ąĆđŚˇŘŞ éB¨ťçf°ÍćjăŠçťĚnćɢ˝Ż°ĆLjăĚÚZŇĆ̡ČĚžë¤B

ńăZNÉWĚnnŇĚcéŞSČčAcéĚ갪ݢÉEľ ¤uޤĚv@ińăę|OZZj@ŞNŤéĆAźWÍ}ŹÉ¨ĆëŚAOZZNČ~ÉČéĆŘk̺ͤÉćčíóÔɨż˘Á˝BĄŞŹľoĎŞâŘľ˝ąĚúÉAŻOÍFśÉęľńžŞAŕĚŮŻ°ÍÍéŠÉĐǢęľÝđĄíÁ˝B

OZń|OZONĚ ˘žAÎčÓŞŽľÄ˘˝ăš°Ě°Šç˝łńĚlXŞnűR´ÉßçŚçęAzęĆľÄčňÎłę˝BÎčÓŕzęÉłęAÓ˝čęgĹúlĆľÄńIđÍßçęÄSŠłęARČÜĹçęÄżlĚnĺÉçę˝BÎčÓÍťĚăŠRĚgÉČÁ˝BżlĚĺlĚDÓÉćéiĚL^ÉćęÎjĆŕAÎčÓĚwĮ́Š°žĆŕ˘íęĢéBťĚăÎčÓÍÓ˝˝ŃWĚşmÉßçŚçęéŞAŚSľÄQĆČÁ˝BÔÉÍŮŠÉŕuŘ°vŞŹ´ÁĢ˝ĚÍmŠĹAŢçÍÜŕČuÎčÓ\ŞRvĆćÎęélĚWcđ`ŹľÄAťĚăĚÎčÓđxŚ˝BOZÜNÉŢçÍqvĚKiźŢ°ťÝjÉŹľÄWcđěčAuޤĚvĹÁ˝¤ĚĐĆčÉźÚIÉdŚéąĆÉČÁ˝BĚzęžÁ˝ÎčÓɟ𠽌˝ĚÍKžĆ˘íęĢéB

KŞWĚŤRÉEQłęéĆAÎčÓÍâŢČŤŁĚRÉííÁ˝BŤŁÍěązĚwąŇĹAOZlNÉż¤đĚľ˝BżÍĚżÉiOjćâiÜÓ\ZĚĐĆÂjĆźđ ç˝ßéBŘkÉÝłę˝ĹĚŮŻ°ĆĹ éB

ÎčÓ͡Žę˝ŤRĹ čARIŞĆ\ĘI]AťľÄGđŞôłšÄŠçŞˇéƢ¤íŞđIÝÉgÝ íšÄAWRĚóĹÉĺ˘ÉvŁľ˝BÎŽÍŠŞŞ˝ńÉ~ĹŽłuŘ°ogĚzęvĹÍČAćŠĚžĚ éwąŇ˝éąĆđŘžľA}ŹÉŞpđťľ˝BŢÍÜŕČL\ČżlĚŁođQdĆľÄĚpľAżlŻđWß˝uNqcvđgDľ˝B

ˇçśŤĘęÉČÁĢ˝ÎčÓĚęŞOńNÉWĚŤRÉćÁÄÎčÓĚŕĆÉčĆÇŻçę˝BAđ¤ČŞˇWĚU˘đąĆíčAÎčÓÍWĚĺRđjľAśĚuMöqv¤ĽŞŚ˘éWĚM°đßçŚAYľ˝BťľÄOćâRĆŹľÄWĚsz𧳾˝B

ÎčÓÍľž˘ÉOzŠçŠ§ľAńńăNÉłŽÉƧľ˝BÎčÓÍćâ¤ĆŠĚľAĺő iťÝĚÍkČYäsjÉ{ěđu˘˝iąĚŻđăĆćÔjOOZNÉČéĆÎčÓÍŔăĚcéđŚˇV¤ĚĚđźĚÁČʡéBťľÄ¢ɊÍĆUÍÉÍłÜę˝nćŠçWRđrľ˝B

ÎčÓÍŠŞĆŻś°ĚŇđulvĆćńĹęÁĆŕ˘nĘÉuŤAsânűÉ`IČwâiňwjđwÔ˝ßĚwZđÝuľAOlÚAllÚĚqÇજÜę˝ĆëÉÍJÍ𠽌ÄlűÁđ§ăľ˝BÎčÓÍŞÇßČŠÁ˝ŞAjđNÇłšAťęđˇ˘ÄyľńžB

AWAogĚmA§}ÍÎčÓĚRtĆľÄ}Śçę˝BąĚmÍÎŽĚŠÂÄĚNĺĹOćâ̤ĆČÁ˝ŤjiŤŁĚăpŇjĆΡéąĆđÎčÓÉŠß˝BÎčÓÍOńŞNÉíđ§ÝAŤjđEľ˝Bą¤ľÄÎčÓÍÜ´ęŕȢŘkĚxzŇĆČÁ˝ĚĹ éB

ÎčÓÍÉŠęéąĆČAŞžÁ˝BżlĚěbŞÎčÓĚ˝S𩤽ßÉAŢąťĂăĚ_bIČź_źlĚNĺČĚźNžĆ˝˝Ś˝BˇéĆÎčÓÍŚ˝B

í˝ľŞgĚöđmçȢĆĹŕvÁĢéĚŠH@_ăĚNĺĆä×çęÄͨťę˝˘Bŕľŕí˝ľŞżĚciżĚăcéAŤMjÉďÁ˝ČçAěńĹşĆČčAzşĚźŤ˝żĆ˘żÎńĚčżđŁ¤žë¤Bŕľŕăżđľ˝őéÉÁ˝ČçAݢɴĚe đ¤žë¤ŞAÇżçŞÂŠÍĹăÜĹíŠçĘBNq˝éŕĚÍVÉpśĘć¤öžłĺÉÓéÜíËÎČçĘBkăżđ¸ÍľÄé°đľ˝lâinňié°ĚĄĚŔ đÉŹčAWĚŔżIČŇĆČÁ˝jĚć¤ÉAcéSŤ Ćc@âcžqŠçcĘđD¤ć¤Čpmç¸ČsŢđľÄÍČçȢ̞B

ÎčÓÍ ÍĚâ¸É Á˝OOONÉSľ˝BVqŻĚ`đçÁÄAâĚĚęÍé§Éłę˝BÎčÓ̧qŞpŽ×ŤéĘÍAĚÎŐÉDíę˝Bm̧}ÍÎčÓÉą˘ÄÎŐŠçŕŰěđóŻ˝BÎŐĚMÂÍAŽŞąĚŻĚ ˘žÉuŮŻ°ĚvMÂi§łjđLß餌ĹdvČđđĘ˝ľ˝B

?

Î čÓišŤ ëA274N - 333N8jÍAÜÓ\ZăĚăćâĚnŇB͢´Bă}S˝§iťÝĚRźČžĐ§ĚźkjogĚăš°Ĺ čAązĘĚăłĚđř˘Ä˘éBłĚźđ?Ćž˘[1]AcźÍ´čÓ[2]ĆžÁ˝BcÍë?°[3]AÍüJé[4]iĚźđîÁjBOćâĚŤRĆľÄenđUŞľA¤˛EŤ?EiC?EÖƢÁ˝GΨÍđXĆĹÚľ˝BŤĚŰÉÍăđőłę˝ŞAŤjĆΧˇéĆŠ§ľÄăćâđ÷§ľAOćâđĹSÉǢâÁÄŘkÉe𼌽BzęŠçcéÜŸÁ˝AjăBęĚl¨B

áŤú

cĆ͢¸ęŕĚLÍŇĹ Á˝B

ŹˇˇéĆsČ÷ĚĆ˝ÉஶȢ_ÍđgÉÂŻ˝BÜ˝A|ÉGĹĨčAÁÉRËĚË\ÍŔ͸ę˝ŕĚŞ Á˝BŢĚÍĽŤe\ĹüÍĚÓlŠçaÜęĢ˝ŞAÎčÓÍĚăĆľÄŔąđdŘÁĢ˝ĚĹAFŠççíęĢ˝Ć˘¤B

302NŠç303NÉŠŻÄóBĹQé[ŞśˇéĆAÎčÓÍÓlđřŤAęÄĚ˝đŁęAeđĚ Á˝ú¨ěđÁ˝BąĚnÉÍÓlđߌÄčňľÄ˘˝kňsŃĚŤÄŞ˘˝ŞAú¨ěŞăč˝Á˝ĚĹÎčÓÍďđŚęéŞo˝BľŠľAú¨ěÉŔfđ|ŻąŻéđ˘AŮÇČľÄÎčÓÍŢĚşđŁę˝B

ťĚăAŻśeđĚ Á˝ěĚşÉgđńšć¤ĆľÄÄŃÚŽđnß˝ŞAšŮĆńÇHרđűÉo¸AŚłÉŕęľńžBťńČĹAshƢ¤l¨Éoď¤ĆAÎčÓÍÜČŞçÉóđiŚ˝Bąę𡢽shÍčżĚKĆgѾĢ˝Hżđ^ŚAßŕíšÄńľ˝B

ŻúAóBhjinŤÍzşĚŁ˛çÉ˝đşľAóBęŃĚÓlđߌłš˝BÎčÓŕąĚŢçÉßçŚçęAbBÜĹAsłę˝BťĚrăAÎčÓÍ˝xࣲŠç\sđóŻAüJđĄíÁ˝BsŕÉvÁ˝shÍAAsĚCąÉ˝ÁĢ˝°ZszĆťĚZqsÉÎčÓđçéć¤ńžBszçÍ˝xࣲÉ\sđTŚéć¤ßÄÎčÓđݢAłçÉßâňđńľÄQŚâaŠç~Á˝B

ťĚăAÎčÓÍtóĚşÉčnłęAľÎçŢĚzęĆľÄ_ěĆÉ]ľ˝BŮÇČľÄAtóÍÎčÓĚOŠeŠçílČç´éŕĚđ´śAFßçęÄzęŠçđúłę˝B

tóĚĆĚ×ÉÍnqęŞ čAťĚqęĚĺÍKƢÁ˝BÎčÓÍzęžÁ˝ ŠçŢĆńíÉŞÇŠÁ˝BÎčÓÉÍnĚóÔđuÉŠ˛ÁZŞ Á˝˝ßAŠRĚgĆČéĆKĚşÉgđńš˝B

ťęŠçÎčÓÍbşŇĆÉŕčđoˇć¤ÉČčA8lĚÔđWßÄQXĆČÁÄenđrçľńÁ˝BłçÉ10lđÁŚÄ¨18lĆČéĆA\ŞRĆľ˝iÎčÓ\ŞRjBnđŞDľÄÚŽčiđčÉüęéĆALÍÍÉnčŞđs˘AŚâóĘđŞDľÄńÁ˝BAҡéĆAťĚi¨đKÉŁăľA˘bÉČÁ˝śđÔľ˝Ć˘¤B

KĆş

305NAinnĚhŤĹ éötË窺ˇéĆAÎčÓĆKÍqęĚlđ]ŚÄötËĚşÖĆěŻÂŻ˝BąĚKÍAÎčÓđżlťłšé˝ßÉÎƢ¤Šđ^ŚAźđčÓĆüßłš˝BąęćčČăAŢÍÎčÓĆÄÎęéć¤ÉČÁ˝iąęČOÍ?ĆÄÎęĢ˝jBötËŞ?UŞÉüŻÄRđißéĆAÎčÓÍOŕÂÉCśçęÄ]Rľ˝B˝šöinÍÍégÉ˝śÄąęđ}Ś˝šéĆAötËRÍUXÉżjçę˝B

306NAötËÍnŠçěÉn;ČSđ}Á˝ŞAŕ`zSžçäéĚÇđóŻačEłę˝BÎčÓĆKŕÇđ󯽪AqęÖĆŚ°ÝÇčđUčŘÁ˝B

307NAKÍÎčÓđéĺĺÉCśÄqlđwöłšASE§ĚúlâRÔĚňÉBęöńŢ˝scşđŠŤWßłš˝Bą¤ľÄ¨ÍđgĺłšéĆAKÍĺŤRđŠĚľAinzEinŤđćnEľÄinnĚwđćéđĺ`źŞÉf°Äşľ˝iinnÍ307NÉYłę˝jBKÍÎčÓđ|¸ŤREžŕňÉśÄONsÂĆľAinŤĚ˘é?ÖĆiRđJnľ˝B

5AKĆÎčÓÍ}ŚÁÄŤ˝égđżjéĆA¨˘ĚÜÜÉ?đUŞľ˝BÁ˘˝inŤÍPRĹŚSđÝ˝ŞAǢŠęÄačEłę˝BÎčÓçĚüéÉćčA?ĹÍ1lČăŞsEłęAĺKÍÉŞDŞ×łę˝BĹăÉÍ{ÉÎŞú˝ęAťĚÎÍ10úŞoßľÄŕĄÜéCzđŠšČŠÁ˝Ć˘¤B

?ŠçşđřŤă°˝ÎčÓçÍAą˘Äinz˘°đÚ_ÝAĂćčnÍľÄěĚ?BđUľ˝BinzÍąĚmçšÉÁQľAäéƤ]É}𽜽B

6AÎčÓçÍHBhjÎ?ŞçéyËÉUßÝAÎ?đsłš˝B˘ĹAÎ?Ě~ÉüŠÁĢ˝îiŹŻWcjĚc?đ}ŚżAąęđĹżjÁ˝BłçÉäéçŞ}ŚÁÄéĆA˝´Ćz˝ĚÔĹÎłľAáÉݢÍÉnÁ˝BĺŹíšÄ30đ´ŚéíđJčL°˝ŞAźRĆŕ÷çČŠÁ˝B

7AKĆÎčÓĚ\zČăĚłÉinzÍÁŤAŠçRđŚ˘ÄŻnÜĹćčoľAäéĚěÉ˝Á˝BinzĚxđóŻ˝äéÍęCÉU¨đŠŻAKEÎčÓÍŇ1l]čđŚéĺsđiľ˝BŢçÍUčUčÉČÁ˝cşđŠŤWßÄAżĚŤŁĚşÉüŠ¨¤Ćľ˝BľŠľAbBhjĐŞsčđŐčAÔ´ÉÄĺ˘ÉjÁ˝B2lÍĘXÉŚSđ}čAKÍnqÖĆAÎčÓÍy˝ÖĆťęźęüŠÁ˝B

12AîĚc?EcEˇçÍAinŤĚńĆľÄK˘°Ěşđ°AKÍyËŢ˝ę˝B

ŤŁÉA

ŚSĚÎčÓÍAÓlçđ]ŚÄă}É_đz˘Ä˘˝Ł?ÂEégË̺ɽÇč ˘˝BŁ?ÂçÍÎčÓđő}ŚüęÄdpľ˝B

ÎčÓÍŁ?ÂÖuŤP°iŤŁjÍAWŠĹ|Ě×Éşľ˝BđçÍŢÉ]¨¤ĆľÄ˘Č˘ŞAąĚÜÜƧōéĆlŚÄ˘éĚŠBvĆqËéĆAŁ?ÂÍułĹ ë¤BvĆŚ˝BÎčÓÍuƧˇéCŞČ˘ĚČçÎAˇŽÉşnđAŽłšé׍ŠéBĄAĚwÇŞůÉŤP°ŠçJÜđčAľWđóŻÄ˘éBđđŠŔčP°Étą¤ĆľÄ˘éŇŞ˘éĆĚ\ŕ éB ŹŽŠČ˘ĆćčԾ̊ȢąĆÉČéBvĆAŁ?ÂÉࢽB Ł?ÂçÉÍߊçdŞČǽೊÁ˝ĚĹA°ŞŁ˝ľÄŠŞBđEˇĚĹÍȢŠĆJśˇéć¤ÉČÁ˝B

307N10AŁ?ÂçÍÎčÓÉ]˘AŤŁĚşđKęAđ\ľo˝BŤŁÍŁ?Âđeż¤ÉśAégËđsÂĺÉCś˝BÜ˝AÎčÓđ㿍RÉCśA˝W¤ÉśÄŢçđÄÂłš˝BÎčÓÍŁ?ÂđŠŞĚ`ZĆľAŢĚźđÎďĆüßłš˝B

AGşĚŁxŞ2çĚşđ]ŚÄy˝É_đz˘Ä¨čAŤŁÍŢđ˝xྡྷ˝ŞśČŠÁ˝BÎčÓÍŁxĚşÖĆAŤŁŠçąšçę˝ĚĹŚSľÄŤ˝ĆĚľÄAđč˘o˝BŁxÍÎčÓĚÉĺ˘ÉěŃAZíĚ_čđńžBÎčÓÍÓlđŚ˘ÄeđPľAüŠ¤GłľĚłđŠšÂŻéĆAF°ęÄŢÉhľ˝B ÎčÓÍşĚSŞŠŞÉt˘˝ĆmMˇéĆA ˘đŠvçÁÄŁxđߌAÓlÖuĄAĺđNąˇÉ ˝čAäĆŁxĚÇżçŞĺNĆľÄÓłíľ˘ŠBvĆžÁ˝BFAÎčÓđĺNÉŐľ˝˝ßAÎčÓÍŁxđđúˇéĆA°đřŤAęÄŤŁĚşÖĆßÁ˝BŤŁÍąĚ÷ŃÉń˘é×AÎčÓÉsÂRŞ˘RđÁŚAŁxĚşđzŽłš˝B

ćâEé°đrçˇ

308N1AŤŁĚ˝ÉćčAÎčÓÍ10Ťđ]ŚÄűÖüŠ˘AćâEé°ĚUŞÉüŠÁ˝B

ŤŁÍŤÉâÖĚUŞđ˝śéĆAÎčÓÍONsÂÉCśçęAş7çđ]ŚÄ]Rľ˝BóBhjŤ?ÍŠGçđâÖĚ~ÉüŠíš˝ŞAÎčÓÍGRđcĹĹżjčAŠGđačĚÄéĆAťĚÜÜRđißÄâÖđ׳š˝B

ŤŁÍÎčÓÉé°SEÚuĚeĚÔUŞđ˝śAŤëEč ăŻç7ŤĆş3đ^Ś˝BÎčÓŞ˝ĚÔđ׳šéĆA50đ´ŚéÔŞAľ˝BÎčÓÍÔĚçŤÉŤREsŃĚĚđ^ŚAsČŇ5lđI˛ľÄşmĆľAVlâăŇÉÍČOĚĘčĚ˝¸ČéçľđńŠľ˝BRÍKĽŞççęŞDs×đŕĚÍłŠÁ˝˝ßAŻÍÎčÓÉSđľ˝B

9A¤íƤÉ?ÉiUľAWRđ×Ĺłš˝BŔkŤRĚačÍéĚçčđúüľÄqÖĆŚSľ˝B

10AŤŁŞéĘÉŚĆAÎčÓÍßE˝ĺŤREZŃEsÂÉCśçęA˝W¤ĚĚÍťĚÜÜĆłę˝B

ÎčÓÍOäÖRđißÄé°Sžç̤đßçŚAąŻÄćâSÉiUľÄbBźsŃĚégŤđaÁ˝B¨˘ĚÜÜÉuÉ_đuîĚÍŕEc?đUˇéĆAąęçđ|˘ľ˝Bí÷ÉćčÎčÓÍŔĺŤRÉCśçę˝BÜ˝AJ{iĆŠÉđđÝuľÄđlđzŽˇéąĆjđłęAśEˇjEinE]YŞuŠę˝B

309NAÎčÓÍçčEíRÉUđ|ŻéĆA2SĚçŤđačEľ˝BłçÉAbBĚS§Ĺ100đ´ŚéÔđ×ĆľA10ČăĚşđAłš˝BťĚŠçŤlđWßéĆANqcĆÄÎęé ĚđS¤gDđěčă°˝BąĚAăÉÎčÓĚŞ]ĆČéŁođřŤüęÄAŢđdĺER÷ÉCś˝BÜ˝A?ä^EŁhđŇnÉA?ŔEEäÇđÜĺÉAxYEÄE¤zE^E?žEŕ\đŤÉCś˝B

ÎčÓÍŁzÉóBkRĚS§đ@łšAÜžAľÄ˘Č˘ăšlĚŕžÉ˝çš˝BŢçÍÎčÓĚĐźđ°ęAťĚ˝ŞPşÉüÁ˝BÎčÓÍíRÉRđißéĆAŤđhľÄREËEzĚe§ÉUßÜš˝BąęÉćčAlŞíí¸ľÄ~ľ˝B

HBhj¤˛ÍVOÉNÚĚiąÜoç10đ´ŚéRşđwöłšAÎčÓ̢°Éćčoľ˝BÎčÓÍVORĆň´RĹęíđ𦽪A1ČăĚşđ¸¤ĺsđiľ˝BÎčÓÍętzÜĹşđޢÄRđÄźˇĆAŤđhľÄÜžAˇéÓvđŚłČ˘ÔâA˝đNąľ˝ÔđUľ˝BťľÄ30đ´ŚéÔđUßşˇĆAçőşđzuľÄŻOđÔłš˝BťĚăMsÖĆRđ]iˇéĆAbBhj¤kđaÁ˝B

ÔRŤR̤ŹĆkYŤĚĺčÍAÎčÓ˘°đf°ÄzŠçowľ˝BÎčÓÍwcĆşĆđÄŤĽ¤ĆAźRđ}ŚÂ׊ĚÔÉüÁ˝Bé°SžçŤéÍÎčÓÉAľÄSđžŻnľ˝BÎčÓÍŤéÉÔşĚwö đ^ŚARśĆľ˝BÎčÓŞętzÉéĆA°ę˝ĺčÍRđĚÄÄĚěÉŚSľA¤ŹÍq_ÜĹRđޢ˝BŤŁÍ÷ŃđĚŚÄÎčÓđÁĺŤRÉCśASöÉś˝BÜ˝AßEsÂÍťĚÜÜƳ꽪ASöÉ¢ÄÍĹŤľ˝B

ťĚăAč ăŻĆ¤É?EsĚ2ÂĚÔÉUßŢĆAÇżçŕ׳š˝BąĚíŹĚĹAč 㯪ŹęîÉ˝číľ˝˝ßAŢĚşđzűľ˝B

310N1A§ŠÉRđδŠçnÍłšéĆAnđ}PľÄUßĆľAj3çl]čđśŤßÉľ˝B

2A?éđPľA?BhjĺÍtđEľ˝BąŻlÉq_đ׳šA¤ŹđEľ˝BÄŃkÖnÍľÄAL@E´ÍE˝´Ez˝Ě§É§ÄąŻÉUßŢĆAÎčÓÉAľ˝ŇÍ9lđ´Ś˝BťĚăAÜ˝ŕâRđÔľÄěÖn͡éĆA°ęđČľ˝?zSžçĺčÍAĆÖĆŚSľ˝B

7AŤŞÍŕÉNUˇéĆAÎčÓÍRşđŚ˘ÄŹľAżđ¤ŻĹUľ˝BůéŞ~RđhˇéĆAÎčÓÍŤÉżđCšA¤KƤɡËÉińĹĽRŤRŔđ}ŚÁ˝BŔÍ~đč˘o˝ŞAÎčÓ͡ŤüęČŠÁ˝BŔÍéÇđćčzŚÄŚSđ}Á˝ŞAşmÉć賌çę˝BÎčÓÍRđԾĿÉßéĆAß猽ş1l]čđśŤßÉľAŔĚßđŚă°ÄŠçťĚńđË˝BąęÉćčcÁ˝WRÍŢpľÄľÜÁ˝˝ßAÍkĚeÔÉÍkŞčAFÎčÓÉ~đż˘AlżđÁ˝B

8AŤŁŞˇéơqĚŤaŞŐđp˘žŞAŤÉćÁÄEłę˝BăíÁÄéĘÉŚ˘˝ŤÍAÎčÓđŞĺŤREóBhjÉCśASöÉś˝BČOĚßEJ{EsÂEZŃÍťĚÜÜĆłę˝BľŠľÎčÓÍAŤREđćČÉŤŢľ˝˝ßAŞĺŤRĚĘÍŠčĆłę˝B

10AŤâꪺ4đŚ˘ÄzUŞÉüŠ¤ĆAÎčÓÍdĺÉçndđŻßARş2đŚ˘ÄĺzĹŤâęRÉŹľ˝BťľÄWRđ?rĹżjéĆAěÜĹÁ˝BŤâęÍ?çvŠçAÎčÓÍŹáŚÖŠçťęźęzÖRđißAq_ĹÂŻSžç̤]đďÍľ˝BľŠľA¤]RĚ˝ÉÁ˝˝ßAśÎĂÜĹRđޢ˝B

ÎčÓÍzNUđúßAkăľÄ¤˛đUßć¤Ćľ˝ŞAąĚ¤˛zşĚ¤bnŞÉźNÚđŚ˘AśÎĂĚkſ̍RćâĹđjÁ˝ĆĚńŞüÁ˝BąĚ×AÎčÓÍDĆcÉđÄŤĽ˘AdĺÉŻßĢ˝çndđńűľÄŠçPŢľ˝B

]żđ_¤

ťĚăAÎčÓÍÎĺŠçŠÍđnčAĺőéSžçÁDŞçéÉšđUľAÁDđačEľ˝B

ŻNAč´BĹŹŻĆČÁĢ˝¤@EňEEľÖŞĚěęŃĹşđNąľ˝BŢçÍÎčÓĚPđméĆĺ˘É°ęAş1đ˘ÄĺőéĚçčđĹßłš˝BÎčÓÍąęđjľAcşđs߸ƾ˝BłçÉězÉéĆAśkĚRÉzwľ˝B¤@ÍżiâÔnđÁÄÎčÓđÔJľAZíĚ_đÔđßAÎčÓÍŻÓľ˝B ¤@ÍňEĆsĹ Á˝ĚĹAÎčÓÉňEđUßé椿|Ż˝BÎčÓÍąęđˇŤüęAéÉČéĆORÉ˝ßđľA{ĚÂŤşĆ¤Éowľ˝Bú޸é ÉÍśĺÉčAťĚÜÜňERÉUˇéĆA2úĹUßĆľ˝BľÖÍč¨đŚ˘ÄňEĚ~ÉüŠÁ˝ŞAůÉsęĢ˝ĚĹAÎčÓĚşđKęÄ~ľ˝BÎčÓÍňEĚńđËAľÖđ˝zÉěľ˝BźRđzűľ˝ÎčǪ́ÍÍAvXˇĆČÁ˝B

ěĚĺőzÉiUľA]źĚÔ30]čđUßơĆA?ä^ÉĺőzĚçčđCš˝BÎčÓͤ@đą¤Ćv˘AŠç¸s3đŚ˘Ä˘°ÉüŠÁ˝ŞA¤@RĚmCŞˇńĹ Á˝ĚĹAĺőéÖĆRđüŻ˝B¤@ŕÜ˝ÎčÓđršńƾĨčAí̤ÉRş25çđ^ŚAÎčÓRđJ¤ĆŠšŠŻÄPľć¤Ćľ˝BÎčÓÍąęđŠjÁĨčA@ćđ§ˇ×}ÉoĤRđ×ĹłšéĆA]źÜĹRđiß˝B

311NAÎčÓÍ]żiˇ]Eż ęŃjĚnĹŠ§ľć¤Ć˘¤uđÁ˝BŕäפináÍiăĚłéjÍAÎčÓŞ]ěĚnÜĹNUľÄąČ˘ŠĆJśľA¤ąÉşđ^ŚÄÎčÓ˘°đ˝ś˝BÎčÓRÍąĚAşĆĚAŞ¤Ü˘ÁĨç¸AÜ˝uaÉćÁÄşĚĺźđ¸ÁĢ˝BťĚ˝ßAçndđÄŤĽÁÄşmÉgŃĹŤéŞĚşĆđbÉŞŤtŻłšéĆAn;ĝĚÜÜ]Äđ}Pľ˝B]ÄSžçĚk?ÍAçőđúüľÄŚSľ˝B

2AąŻÄkĚVäďÉiUˇéĆAVäď¤inmđěÚĹačEľ˝BąęđmÁ˝NËö˝PELËöÂ?Eă}SžçrEL˝Sžç縣ͺđřŤAęÄÎčÓÉ~ľ˝BÎčÓÍRđ~ßéłAšÉiUľÄ׳šA˝ŤR¤NđaÁ˝B

źWöó

3AC¤inzÍzĚş20]čđŚ˘ÄÎčÓ˘°Éćčoľ˝ŞAťĚrăÉwĹavľ˝BinzÍĘÔŰAžŃ̤ĽÉăđőľ˝ŞŢÍóŻČŠÁ˝BWRÍwöŻsÝĚÜÜAinzĚťđĹ éCÉ^Ô˝ßAR𮩵˝BinzŞńžĆĚńŞzÉÍĆAinzĚÜĺčĆqĚin?ŕAqŤR˝ĎĆEqŤRúÂÉşíęÄCÖüŠÁ˝B

4AÎčÓÍWĚĺRŞşľÄ˘éĚđméĆAyRşđŚ˘ÄPđ|Ż˝B¤ĽÍK[É˝śÄ}Ś˝š˝ŞAÎčÓÍąęđÔ袿ɾAK[đačEľ˝BłçÉU¨đąŻÄ{ŕđżjéĆAPŢľć¤Ćľ˝GRÖÇđŠŻARşđŞŻÄď͡éĆęÄËđŃš|Ż˝BąęÉćÁÄGRĚŤş10l]čÍÜčdČéć¤É|ęÄVĎÝăŞčAŚ°Ř꽺ÍŮĆńǢȊÁ˝BąĚí˘ĹC¤žqĚin?ƤĽđnßĆľÄAĺőz¤inÍECé¤inĎEźÍ¤iněEŔ¤inâUEĤin´EŽŤ]EŹBhjŤŞEžúˇj??ƢÁ˝ĘXđśßčĆľ˝BąęÉćčAWŠĚĺíÍÍŔăóĹľ˝B

WĚdb˝żđşÉřŤoˇĆAÎčÓÍWŞČşľ˝ĚŠđ⤽B¤ĽÍWŠěĚŢĚ´öđÚ×ÉbľAWĹSÍKRĹ Á˝Ćq×AZŃćzÁÄÎčÓÉéĘɌ椊߽BÎčÓÍuđÍᢠŠçŠěÉdŚAźşÍlCÉyŃAťĚgÍdCđSÁÄŤ˝BŻEÉťĄŞČ˘ąĆÍȢ͸žBVşŞj]ľ˝ĚŞđĚš˘ĹȢƢ¤ĚČçANĚš˘žĆ˘¤ĚŠ!vĆlÁ˝Bĺb˝żÍFđ°ęÄ˝î˘đľ˝ŞAinÍžŻÍľRĆľ˝çÂŤĹ×RŠáƾĨčAęŘŤžđžíČŠÁ˝BÎčÓÍŢžŻÍŻć¤ĆvÁ˝ŞAśŠľÄ¨˘ÄŕvÍł˘ĆEäǪࢽĚĹúß˝B¤öâ¨mÍOÉřŤołęéĆA1l1lńđËçęAŇͨѽžľ˘ÉăÁ˝B¤ĽĆinÍžŻÍnÉ|Ż¸AéÉČÁÄŠçÇđľ|ľÄťĚş~ŤÉľÄłEľ˝[5]BÜ˝AinzĚťđ\˘ÄťĚrđÄŤĽ¤ĆuVşđľ˝ĚÍąĚjĹ éBVşĚ˝ßÉń˘đ^ŚAťĚđĢÄVnÉ°ć¤vĆéžľ˝B

˘ĹÎčÓÍ?qÜĹRđißA˝ĎEúÂĚRÉǢÂĆAąęđ×Ĺłš˝B in?đnßX̤ö⯝đśŻßčɡéĆAťĚęĹSőđfľ˝[6]BąąĹŕŇͨѽžľ˘ĆČÁ˝B˝ĎÍş?ÖAúÂÍL@ÖĆŚSľ˝B

5AŤÍĺŤRÄĺÉzUŞđ˝śAÎčÓÉଷé椽ś˝BÎčÓ͸s3đŚ˘ÄŹáŚÖŠçüčAŻśzÖRđißĢ˝ŤjƤíÉŹľ˝B

6AżRĚU¨ÉćčzŞ×ˇéĆA¤íĆŤjÉăđCšA?çvđoÄšÉRđu˘˝BŤÍÎčÓĚ÷ŃđĚŚÄŞĺŤRÉCś˝ŞAÄŃĹŤľÄóŻČŠÁ˝B

¤íĆΧ

ÎčÓÍzÉiUľÄĽRŤR¤ä˘đaÁ˝BłçÉzÄÉińŤ]đśŻßčɡéĆA]YÉćč§Ä˝Bą˘ÄÖéđ}PľÄäéđߌéĆAśinÉCś˝BŤÍÎčÓđŞĺŤREHBqÉCś˝ŞAÜ˝ŕŤREđĹŤľÄóŻČŠÁ˝B

żĚĺŤR¤íÍzUŞÉŤjĆΧľAÂBĹŠ§đćôˇéć¤ÉČčAÂBɢ霡jĚÖĆAđćčÁĢ˝BžŞAÎčÓŠçwăđPíęéĚđJśľAÎčÓÖŞÁ˝đÁÄťĚoűđMÁ˝BŠËÄćčAÎčÓƤíÍ\ĘăÍeľUÁĢ˝ŞAŕSݢÉaÜľvÁĢ˝BŁoͤíđU˘oľÄćnEˇé椊ßéĆAÎčÓÍ[ŻÓľ˝B

ŻśúA¤íŕÜ˝ÖĚşđgÁÄÎčÓđćnEľć¤Ćv˘AzşĚŤűđÖĚşÖhľ˝ŞAŤű͢ÉÁ˝ĹÎčÓĚŕRŕÉߌçę˝BŤűĚůŠç¤íŞÖÉÁ˝óŞŠłęéĆAÎčÓÍŢđEľ˝B

ťĚăAÎčÓÍîĚÂßĆHÖĹíÁ˝B¤íŕŤĆÎłľÄ¨čAň¨É§˝łęĢ˝ĚĹAÎčÓÖ~đßÄŤ˝BŁoĚižđóŻAÎčÓͤí~ÉüŠÁÄŤRđ}PľAíĚĹÉŢđaÁ˝BąęɤíÍĺ˘ÉěŃAŤűŞEłę˝ĚđmçČŠÁ˝ąĆŕ čAÎčÓÉxúSđřÍłČÁ˝BÎčÓ͡ŽłÜRđÔľÄAÂßĆěňĹíÁ˝BÂßĚinŞŞarđż¤ĆAÎčÓÍŻÓľÄúRđPŢłš˝B

10AÉvćđŔsÉÚľA¤íđČáĹĚđÉU˘oľ˝B¤íÍ^¤łČÉŤASsÜĹťęđyľńžB𪽯ČíĆČéĆAÎčÓÍĐčɤíÉßâ˝BťľÄťĚÜÜač|ŠčEQľ˝BťľÄAťĚşđzűˇéĆA¤íÉ˝tĚÓvŞ Á˝×ÉćnEľ˝ĆŤÉńľ˝B

ąĚńÉŤÍ{ľAˇŽłÜgŇđhľÄÎčÓđÓßéß˝BľŠľÎčǪ́ÍÍĺĹ Á˝ąĆŠçAŁ˝đ°ęÄąˇéąĆÍo¸AtÉÁĺŤREsÂóHńBREóBhjÉCś˝BßEŞ˘sÂEZŃEJ{EHBqŕČOĚÜÜĆČÁ˝B

ąĚăAäéƤ]ÍÎčÓÉd˝đNąť¤ĆéÄ˝BžŞAÎčÓÉŞIŠľÄľÜ˘A2l¤ÉačEłę˝B

čÉÔ

ŻNAÎčÓÍŹBĚSđPˇéĆAťĚÜܡ]ÉBľ˝ĹRđÔľÄAčÉRđŻß˝B~ľ˝ŤRâ2çÎȺ̯ŠçARĆđĹĆľÄołš˝B

ÎčÓÍzęĆľÄčňÎłęÄČAę̤ƜŤĘęÉČÁĢ˝BťĚ¤ÍÎčÓĚ]qÎŐƤÉAŤ?̺ɢ˝BŤ?ÍŁňÉ˝śÄAąĚ2lđÎčÓ̢éčÜĹčÍŻłš˝BÜ˝ŕíšÄčAWŠÖAľÄŤđ˘Âć¤vżľ˝BąĚÉÚđĘľ˝ÎčÓÍuĆâ÷żđs¤čiŞŞ{IÉäĆŮČÁĢéČB ęňŇÇŕÉÍđĹŤńžë¤BMöÍ{ŠiWjÉßđsľÄ˘ę΢˘BäÍłćčÎiŮŻ°jĹ čAŢçĚ×ÉÍÍsšĘBvĆŤ?ÉÔđÁ˝BžŞAęĆÎŐđÁÄ꽹ĆÉÎľÄÍ´ÓĚÓđŚľAgŇĚŁňđúŕÄȾğnżóđĄÁÄŠÁ˝BťľÄąęČăAŤ?ĆĚÖWđfżŘÁ˝B

ąĚúAÎčÓÍ?zSžçéđUß˝ŞAŢłę˝B

312N2AÎčÓÍčÉÔđzŤA_ĆƢDÉÍđ˘ĹRőđŽŚéĆĆiUđÚ_ńžBináÍÍŤÉ˝śÄA]ěĚşđőtÉWłš˝B3ÉnÁġJŞ~蹢ĨčAÎčÓRĹÍQěÉÁŚÄuaŞ ľ˝BÎčÓÍşĚĺźđ¸˘AŕÍâíÇąëĹÍČČÁÄľÜÁ˝BúŞŠ[ÉXĆÍŤAWRŞęĆÚ߾ĢéđméĆAiŢÜÁ˝ÎčÓÍŤđWßÄÎô𢾽BEˇj?ä^ÍAináÍÉ~ľÄWŤĆČŚ˘AÍkđ˝čˇéđ\ľoÄľđż¤ližˇéĆAÎčÓÍŚ¸[˘§đ¢˝BłçÉAŤR?ŔÍÉÚŽľÄJ đđŻéližľ˝ŞAÎčÓÍuŤRÍ˝đŻŚÄ˘éĚŠIvĆ{Á˝BEäÇExYđnßĆľ˝30Ť]čÍAGRŞWľŤéOÉéPđ|ŻAéđžÄşĆđDćˇéđižˇéĆAÎčÓÍuąęźEŤĚvŞĹ éBvĆ΢AeXÉZn1Cđşľ˝BŁoĚűđü˘ÄuMöÍǤv¤ŠBvĆâ¤ĆAŁoÍuŤRÍzđUŞľAVqĚśŻßčâ¤ňĚEQAÜĺĚŞDÉÁSľÜľ˝BŤRĚéđSÄřŤ˛˘˝ĆľÄŕßĚÉyÎȢöAŢçÍŤRĚąĆđńŢéĹľĺ¤B ~Ƣ¤IđÍܸLčžÜšńBťŕťŕ¤íđćnEľ˝ăAąąÉ_đ\Ś˝ĚÍëčžÁ˝ĚšBVŞS˘ÉnÁġJđ~çšÄ˘éĚÍAŤRÉąąÉŻÜé׍ĹÍȢƌľÄ˘éĚĹľĺ¤B?ÉÍŻĹČéOäişäAŕäAuääĚ3ÂĚ{ajŞ čAźÍˇŽżs˝zÉÚľÄlűđRÍÉćÁÄÍÜęĢܡBÜłľvQĚn¨đLľÄ¨čܡĚAąąÉ_đڡ׍šBwŇđ˘ÁÄ~ˇéŇđÔľAťĚăĹÍkŞ˝čłęęÎAŤRĚEÉoéŇ͢ČČčÜľĺ¤BĄAWRŞÁčĢܡŞAŢçÍőtđçé×Éoşľ˝ÉˇŹÜšńBäXŞRđÔľ˝ĆˇŻÎAěńĹşđŢąĆĹľĺ¤BďşĹPˇéÉČÇ čܡܢBOĚ˝ßÉćÉçndđkšÉÁÄćłšAŤRÍĺRđŚ˘ÄěşľÄőtÉüŠ¤UčđˇéĚšBçndŞ\ŞÜĹsÁÄŠçAĺRđäÁčĆ]iłšęÎAiŢđ°ęéČÇ čÜšńBvĆŚ˝BÎčÓÍĚđĽÁħżăŞčAéđkíšéĆuŁoĚvąťłľ˘BvĆAűjđľ˝BąŻlÉ?ä^đśÓˇéĆuMöÍⲡé§ęÉ čA÷Ć𬷱ĆlŚé׍ŠéĚÉA˝ĚÉ~đi߽̊B{ČçÎańÉlˇéŞAMöĚ°aČÜĹÉTdČŤiÍnmľÄ˘éBĚÉĄńΊčÍsâÉtˇBvĆq×AŢđEˇjĚCŠçđŤAăíčÉŁođEˇjɸiłšÄŰŤRđÁŚ˝BąęČăAÎčÓÍŁođźwľĹÄθAwEňxĆÄŃh¤ć¤ÉČÁ˝B

ÎčÓŞčđoˇéĆAÎŐÉRş2çđ^ŚÄőtÉüŠíš˝BąĚA]ěŠçĚÄâzđĎńžAD10äzŞ ľAÎŐĚŤşÍäćÉĆąęçÉQŞčAçőĚőŚđľČČÁ˝BťąÉWRĚşŞAęÄÉpđťíľ˝˝ßAÎŐRÍěűĹjęA500lđ´Śé Ňđoľ˝BťĚăAWRđwöľÄ˘˝IáŰÉA100˘ÉnÁÄÇłę˝BIáŰRŞÎčÓRÉßĂĆşmÍŽhľAWR{ŕŞßâÄéĚĹÍȢŠĆűXÉęÁ˝BÎčÓÍwđz˘ÄťĚPÉőŚłš˝BIáŰŕtÉÎčÓĚşđxúľA¸ŚÄRđißéłőtÉRđÔľ˝B

ÍkÖNU

ĺőÉé

ÎčÓÍčŠçkÉüŠÁ˝ŞAsćXĹwnÍççęA_ě¨ÍŞDłęȢć¤ÉSÄŞćčŠęĢ˝BťĚ˝ßAÎčÓRÍ[ČQěóÔÉ×čAÉşŻmŞHĆđÁĢ¤ÜĹÉÁ˝BÜĹBˇéĆASĚüuŞşçđŚ˘ÄcŞĹwđz˘Ä˘˝BÎčÓÍĂŠçkÉnÍľć¤ĆlŚÄ˘˝ŞAüuŞŇż\ŚÄ˘éžë¤Ćv˘AŤđWßÄôđűéÉľ˝BŁoÍEmđI˛ľÄ§ŠÉnÍłšAüuRĚDđ}PľÄD˘ćé椣ôľAÎčÓÍąęÉ]Á˝B

7AxYĆEäÇđśÎĂŠçłđgÁÄTdÉnÍłš˝BÎčÓŠgÍ_ĽŠçĂÖĆüŠÁ˝BüuÍÎčÓRĚPđméĆADđWßÄ}ľć¤Ćľ˝BťĚůÉAxYçÍnÍ𮹳šÄüuĚÔĺÉBľÄ¨čAD30äz]čđčÉüęéĆAşđSÄnÍłšÄ˘˝BťľÄAĺëN°LÉüu𧳚A3ÉşđzuľÄÁÄoÄéĚđŇżóŻ˝BüuާÉćčÁÄoÄéĆA3űŠçşŞęÄÉpđťíľAüuͲݿɢRÍ×Ĺľ˝BąĚÉćÁÄÎčÓÍşĆđčÉüęARÍć¤â§đŤÔľ˝B

łçÉiRľÄ?đ}PˇéĆAkYŤŤŞçé?éĚOäÉUđd|Ż˝BŤzşĚŐ[E´sÍÎčÓRĚPđméĆAđřŤAęÄ~ľ˝BŁoÍO䪯ĹĹ éŠçAܸÍvQĚnĹ éçśçŔŠĺőđsĆľAÍkĹĺ̨ÍŠ餲ƍ?̢°É˝é׍ŠéĆižľ˝BÎčÓÍŻÓľÄĺőÉRđu˘˝B

Ü˝ŁoĚižđóŻAÎčÓÍĺőÉÁ˝ąĆđŤÉă\ˇéƤÉAŤÉbBS§ĚÔđUłš˝BąęÉćčťĚ˝Ş~ľAşĆđÎčÓĚşÉÁ˝Bă\śđóŻćÁ˝ŤÍAÎčÓđgßEURíEsÂbHóclBGÎŞ˘REbBqÉCśAă}SöÉiľA5ËđÁľAJ{EHBqEÎZŃÍťĚÜÜĆłę˝B

iŢ

¤˛ÍÎčÓÖĚőŚĆľÄAL˝ÉľÄ˘˝ŕădĆŁćˇÉŻĘđöŻÄÔÉřŤńžBŢçÍĚşđiľÄ˝É_đ\ŚAÎčÓĆÎłľ˝B

12AÎčÓÍ?ŔExYç7ŤÉ˝Uđ˝śéĆAŢçÍéĚOÇđżjÁ˝B

ąęÉξĤ˛ÍAÂě̤šđnßANÚiĚiž¤áĹEigEiC?EiśéńçÉ5]čđ^ŚÄĺőÉüŠíš˝B

ąĚAĺőéĹÍxĚüCěĆŞIšľÄ˘ČŠÁ˝˝ßAÎčÓÍéŠçŁę˝ÉôdÉŕňđzŠšAłçÉÔđÝŻÄçčđĹß˝Biž¤áĹĚRŞzÜĹéĆAÎčÓÍŤđJčoľÄąŻlÉíđ§ńžŞASÄRUçłę˝BAɨ˘Ă˘˝GRÍAęCčŹÉUéíĚőÉćč|ŠÁ˝BąĚîńŞÎčÓRÉ`íéĆAşĚÔÉŽhŞÁ˝BÎčÓÍŤđWßÄRcđJĆuĄAGŞˇŽťąÜĹÚ߾ĢéBäŞRĆ̺͡đlŚęÎAďÍUđd|Żçę˝çÎAđÍsÂ\Éľ˘Ĺ ë¤B OŠçĚ~ÍłAâÄéľć¤ÉŕşĆŞęđËŤŠŻÄ˘éBąĚťóÉ ÁÄÍAˇĆŕNŞśŤÔÁ˝ĆľÄŕAçčŘéÍoȢĆvíęéBťąĹÍAŤmđI˛ľÄAěíĹíđYđľć¤ĆlŚ˝ĚžŞAǤv¤ŠBvĆÓŠđß˝BŤÍFAçčđĹßÄGĚćžđŇżAPŢđŠÄŠçÇđ|Żé׾AĆű𾌽BťĚ˝ßÎčÓÍŁoĆEäÇÉÓŠđßéĆAŢçÍkÇÉËĺđ˘čAGŞRđŽőľIŚéOÉsÓđˢÄÁÄoÄAigĚwcđ}Pˇé椊߽BÎčÓÍäŞÓđž˝čĆ÷ÎđŠ×éĆAěíÍľ˝ĆRcđÂś˝B

ˇŽłÜAEäÇđUísÂÉCśÄkéÉËĺđ˘çš˝BzčĘčAiž¤áĹÍkÇĚßÉzwđJnľ˝BÎčÓÍéÇĚăɧÂĆAzwŞÜžŽÁĢȢĚĆAŤmŞíđčÉńš¸É°čńŢéĚđmFľ˝BťąĹAřŤAęÄŤ˝ŤmÉéÇĚăĹžŰđÂçłšAąęđ}ÉEäÇŞeËĺÉzľÄ˘˝şđołš˝BEäÇŠgŕigĚwÖĆ}Pđ|Ż˝ŞAig̺͸sľ˘Ĺ čAĹżję¸ÉEäÇÍşđŢŠš˝B ig͡ŽłÜEäÇRÉÇđ|ŻAťĚÜÜéĺÖĆNüľ˝BľŠľAÎčÓçÍťęđÇńŨčAąąÉŕşđzuľÄ˘˝BąęÉćÁÄAigÍśŻßçę˝B ŻlÉ}PđóŻÄ˘˝iž¤áĹçÍAigĚskđméĆUčUčÉŚ°Á˝BąĚÉćś˝EäÇÍÇđŠŻAGşÍ30˘]čÉnÁÄrŞ]ŞčAZn5çCđęblˇéĺíĘđ°˝B

iž¤áĹÍscşđűWľAzÉşđŻßéĆAÎčÓĚşÖgŇđ§ÄÄuađß˝BÜ˝ZnĆŕâđčAíšÄigĚí3lđlżÉˇľoľÄAgżđˇŕß˝BŤÍigđEľÄGĚíÓđÁđŠß˝ŞAÎčÓÍuÉźNÚĚiĆžŚÎĹ čAäçĆĚÔÉ ŚČÇSČA˝ž¤˛Épłę˝ÉߏĘBĄAig1lđEľÄA1Šç Ýđ¤ĚÍđŻé׍Šë¤BŢđđúľÄâęÎK¸âäçÉ´ÓľAńxƤ˛ÉpłęéŕłČë¤BvĆž˘AlżđˇÉś˝B

ÎčÓÍÎŐđiž¤áĹĚşÉhľAŻżĆZíĚ_čđńžBąęÉćčAiž¤áĹçÍzđřŤĽÁÄŢpľA¤šŕĺHÉřŤă°˝BŕădĆŁćˇÍiž¤áĹĚskđméĆAÎčÓÉAľ˝BÎčÓÍŕădđĺëĆľÄćč§Ä˝B

ÎčÓÍigđđÉÄŃoˇĆAqĚž˘đđíľ˝BťľÄAgßAŔkŤRÉCśAk˝öÉśÄÉźÖĆAŇłš˝BigÍÎčÓĚúśÉ´śüčAAHĚrAúÉěÖüŠÁÄ3xq羽Ƣ¤B ąęČăAiÍŕŞôđNąľA¤˛ĚШÍćɌĢĆČÁ˝BÎčÓÍQRč đŤĚşÉüŠíšAđătłš˝B

?éUŞ

˘ĹÎčÓÍMsÖüŻÄoşľAbBhj¤ŰđEľ˝B¤˛Íç¸ÉbBhjđăsłšAMsĚçčđCš˝B

313N4AÎŐŞ?éĚOäÉUßÝAąęđ׳š˝BŤÍHuÖĆŚSľAŤRĚÓăďEcÂEYqÍOäĚŹŻđřŤAęÄ~ľ˝BÎčÓÍ^đé°SžçÉC˝śAŢçđÔłš˝B

łçÉAîiŹŻWcjĚúÂĆăéĹí˘AťĚńđ°˝BąĚAŠÂÄĚślĹ éshĆÄJľ˝BÎčÓÍshÉßĆÔnđ^ŚAăŤRÉCśA~ľ˝şŕSÄľÄŢĚzşÉÂŻ˝B

ŤÍ÷ŃđĚŚAÎčÓđEŞĺŤRÉCś˝BÜ˝Aę̤đă}žvlAČĚŤđă}vlĆľA¤ÜĆŻĚÍřńüđÂŻéąĆđľ˝B

ąĚúAlżĆľÄŻÜÁĢ˝igĚíŞAđŠÄ˛ŻoľÉźÖĆŚSľ˝BÎčÓÍąęÉ{ľAŠŚľ˝đlđFEľÉľ˝B

iBâbBŞćÉŔčđćčßľnßéĆAlŻÍÜ˝dĹđ[ßéć¤ÉČÁ˝BÎčÓÍžwđÝuˇéĆAoÉÚľ¨É¸ĘľÄ˘éŻđśwĆľÄćč§ÄAŤZĚqíŠçI˛ľ˝300lđłöłš˝BÜ˝ąĚúAÎčÓÍę̤đSľ˝BŢÍťĚS[đRJ[Éľ˝˝ßAťĚÚľ˘ęđméŇÍNŕ˘ČŠÁ˝BĺőéĚěɨ˘ÄăŕĚçđőŚéĆAüßÄöŽÉęĚVđsÁ˝B

ÎčÓÍÎŐđé°SžçÉCśA?éĆOäĚĄđCš˝B

¤˛đ˘Â

űfđU¤

5AEäÇÉ˝śÄčËđUłšA¤˛ŞCś˝?BhjcJđačEľ˝BąęđmÁ˝î̡ÍAuCSžçĚŤůđߌéĆ5çËđřŤAęÄÎčÓÉAľ˝BGşĚRLEQÖE?Pͤ˛ÉŠŘčđtŻA§ŠÉÎčÓÉgŇđhľÄAđ\ľo˝BÎčÓÍąęđóŻüęAčúÔľ˝B

ąĚúA¤˛ÍSŻđu˘ÄŠ§ĚŽŤđNžÉľAéčÔÁÄúsĚŔčđsľÄ˘˝BŁoÍAgđáľÄ¤˛đňśűfđU¤ć¤ižˇéĆAÎčÓÍ[ŻÓľ˝B

12AzşĚ¤qtƣɽ̿óđ˝šA¤˛ĚşÖhľ˝BťľÄAŢđVqÉŐˇéƤÉđnľÄuąĚÎčÓÍ{ÍľŞČ˘ÓlĹA^ĚnĚogÉߏܚńBWşĚęÉćčVşÍQěÉ×čAŹŻÍęľÝbBÉŚ°ÝÜľ˝BťĚ×A~ŢłŢçĚ˝đçé˝ßÉ°đŚ˘Ä§żăŞčÜľ˝BĄâWşÍŚAŕEďmĚnÉÚÁ˝˝ßA´Šç媢ČČčAŻÍ]¤×ŤŇ𩸢ܵ˝Bžöaşi¤˛jÍVşÉl]đçíęĨčAé¤ĆČéŇÍžöđu˘ÄźÉ¨čÜšńBbŞg˝đ°ĹżA`şđťľÄ\đćnľÄ˘éĚÍAłÉžöĚ˝ßĹ čܡBaşŞVÉśÄÉśAcéĘÉoçęéąĆđľÄčÁĨčܡBbÍžöđVnęĆŻść¤ÉçÁĨčAžöŞbĚSđ@ľÄ˘˝žŻęÎAqĚ@]˘Üľĺ¤BvĆq×A¤ßĚĽÉúdGŕĄÁ˝BąĚ A¤˛ĚwcĹÍiž¤áĹŞ˝đNąľÄ¨čAmŻĚ˝ŞŢĚşđÁĢ˝˝ßAÎčÓĚ\ľođĺ˘ÉěńžBÎčÓĚşÉgŇđhľAĄč¨đnľÄÔçĆľ˝B

¤˛ĚinŕÍäzĚĄđCłęĢ˝ŞA¤˛É˝řđ|ľÄÎčÓÉAľć¤ĆdčA§ŠÉgŇđoľÄ˘˝BÎčÓÍťĚgŇĚńđËéĆAťĚńđ¤˛ĚşÖĆčÍŻłšÄ˝Ŕ𦵽B¤˛ÍܡܡÎčÓĚ˝đMśéć¤ÉČčA^¤ÍńxĆČŠÁ˝B

314N1A¤qtޤ˛ĚgŇƤÉßÁÄŤ˝BąęÉćńśÄÎčÓ͸sÉBęé椽śAťĚÖíčÉćžľăĚťľ˝şđ{ÉüęÄAí´Ć¤˛ĚgŇĚÚÉtć¤Éłš˝BgŇÉď¤Ć¤˛ĚđóŻćčAŢŠçĄç꽼qđ¸ŚÄčÉćç¸AÇÉ|ŻÄŠ[Éąęđqľ˝BťľÄuäͤöi¤˛jĆźÉď¤ÍKíȢĚĹA¤öŠçÁ˝ąĚĽqđA¤öĚć¤ÉvÁÄqˇéÉľ˝ĚžBvĆgŇÉęÁ˝BťľÄÄŃđ˝šÄAŁđ¤˛ĚşÖĆhľ˝BťąÉÍw3{ÉÍŠçHBÉQăľA¸đňăľć¤ĆvÁĨčܡxĆž¤ŕeŞLłęĢ˝BÜ˝AÄŃĽÉdGđĄčAóBqĽL˝öĚnĘđßA{CŤ˛É]¤p¨Ş éąĆ𩹽BgŇđÔľ˝ÎčÓͤqtđÄŃoľÄ¤˛ĚÉ־ĢŠżâľ˝B¤qtÍuHBÍNĚĺ^ Ě˝ßAlŻÍH¤ÉóÔšB¤˛ÍžSđĎńŢéÉ੩íç¸A~ϡéŠJ¤lqŕ čÜšńĹľ˝BťęŠAYŕŕŐđÉßAdĹŕržd˘ĆžÁ˝LlšBŤÇĚmđQľAć|ßéŇđćnľAŻÍąęÉŹŚçę¸AŢđŠŔčźÖĆŹęÄsÁĢܡB OĹÍNÚEGşŞŁ˝ľAŕĹÍĽEc¸çŞ đěâľÄ¨čܡBťĚ˝ßAlSÍęAm˛ÍćžĚ˝ßăĚťľÄ˘énšBťęĹŕȨA¤˛ÍOtđÄASŻđŔ×ÄŠçđżiŤMjâé°ijćčăĹ éƢŔžđžÁĨčܡB HBĹÍöľ˘ŹsčĚŞ čAˇ˘˝ŇÍF¤˛Ě\ÉSđŚˇéƢ˘ÜˇŞA¤˛Í×RŠáƾĨčܡBŢŞĹŃéúÍߢžĺ¤BvĆŚ˝BÎčÓÍÎÝđŠ×éĆA÷đĹČŞçuąęŤdcÍśŻßęéČBvĆŠMđ`Šš˝B¤˛ĚgŇŞĺHéÉAҡéĆAÎčÓĚRÍăşÎŠčĹ éąĆAÎčÓĚ˝ÉńSÍł˘ąĆđ°˝Bąęɤ˛Íĺ˘ÉěŃAÎčÓÖĚMĚxđß˝BťľÄܡܡˇľAçčđÓéć¤ÉČÁ˝B

ĺHéUŞ

2AÎčÓͺɢWđ|ŻA¤˛Uđsľć¤Ćľ˝ŞAŤ?âNÚEGşŞăÚĚJ˘Ĺ Á˝˝ßAŁoÉkľ˝BŁoÍyRşĹdíđ|ŻANÚâGşŞŽOÉđˇ×ľĆižľ˝BłçÉAŤ?Ƥ˛ÍwGŻmĹ éąĆŠçAŤ?ÉÍđÁÄlżđčuađßĨŻÎŽŔSĹ éĆq×˝Bąę𡢽ÎčÓÍĺ˘ÉěŃAÓđľ˝B

yRşđŚ˘ÄHBđ}Pˇ×AÜžéĚžŻŤçĘŕÉowľ˝BŕădĚZŕÍäzɨčAŕÉRvđRçˇĚĹÍȢŠĆ°ę˝˝ßAlÉÁ˝ÉŕădđEľ˝BŁśđŤ?ĚşÉhľÄđčuäĚąęÜĹƾč˝ßżÍĆÄŕ˝d˘B¤˛đ˘ÂąĆĹľĹࢽ˘BvĆ`Ś˝BČOć褲đőXľvÁĢ˝Ť?ÍAąĚ\ľoÉĺ˘ÉěŃuÎčÓÍV˝đméâßżđČÝAANĚéđ˝ČľAHBđ˛˘ÄPđsˇđč˘oÄŤ˝BĄąĚč˘đˇŤüęACđöŻÄuaˇéĆľ˝BvĆBSÉúśđňÎľ˝B

3AÎčÓRŞŐ ÜĹiRˇéĆA¤˛ĚÂěˇÜÍąęđh˛¤Ćľ˝ŞAઽξ˝˝ßR𮩹ȩÁ˝BÎčÓđ¤˛ÉńˇéĆA¤˛ĚŤmÍF}ŚÂđß˝ŞuÎöŞąąÜĹ˝ĚÍAłÉäđňŐľć¤ĆšńŞ˝ßĹ éBąęČăąĚbđˇéŇÍąĚęĹaéIvƤ˛Í{ÂÁ˝×AŤÍűđÂŽńžB¤˛ÍÎčÓđŕÄȡ˝ßÉČĚőÉćč|Šçš˝B

ÎčÓŞŠÉĺHÉÁ˝AĺÍܞœçęĢ˝ßAĺÔÉJĺłš˝BşŞöńŢéĚĹÍȢŠĆ^˘A¤˛ÉŁśÄçơéĆUÁÄârçŞđěŻÜšA XšđßsľÄAŕľşŞ˘ÄŕgŽŤŞćęȢć¤Éľ˝BÎčÓÍüéˇéĆAşÉŞDđÂľ˝BąĚÔɤ˛ÍßÄsM´đřŤAÁŤËfÁÄŽSÉâĂđ¸Á˝B¤˛Ě¤ßÍşđoľÄΡéđß˝ŞAŢÍťęĹŕÂđołČŠÁ˝BÎčÓŞťĚÜÜđÉćčŢĆAŹÎ̤˛ŕ°ęÄŚSđ}Á˝ŞAÎčÓͺɽśÄ¤˛đߌłšéĆŠçĚOɧ˝š˝BÎčÓŞőÉÚzšˇéĆAőÍ ˘NĚĘÍAÝÍăöÉńšçęĢ˝BHsĆž¤¸ČÉčAĚnĚËRşđp˘AşđčɾĢ˝BľŠľAzAˇŔŞ×ľć¤ĆľÄ˘éÉ੩íç¸A˝žTϡ鞯ĹVqđ~¨¤Ć๸A ÜÂłŚŠçćÁÄăíë¤ĆľÄ˘˝ČBÜ˝A\sĚkÉŮľ˘ÜÜÉłšAÇĚmđEQľ˝BČĚ~]ĚÜÜÉsŽľAĹđĚnÉ łš˝B¨O𜊾Ĩ˘ÄÍAVĚ˝ßÉČçȢBvƤ˛ĆÓߧĽB¤śÉRş500đ^ŚA¤˛đĺőÜĹěłš˝B¤˛ÍđŠÄŠç ÉgđśÄŠEđ}Á˝ŞA ŚČřŤă°çęAsęÉřŤ¸čołęÄńđËçę˝B

ÎčÓŞ¤˛Ě¸ş1lđEˇĆA¤˛ĚşBÍXÉÎčÓĚşđKęÄÓßľAdGđĄÁÄ˝î˘đľ˝B¤˛ĚyËSžçĹ čA}ÉRľÄ˘˝ç¸ąŕÎčÓÉ~čAÎčÓÍ縹ĚqĹ é縧đÂěÉCś˝BÎčÓÍé×EĽçŞdGđĄsłšÄ𾽹ĆAત˛ÉđsłČŠÁ˝ąĆđÓßAťĚńđË˝BÜ˝AGşĚRLEQÖE?PE?sđĺőÉÚľ˝BťľÄA¤˛Ě{aÉÎđúÁÄÄŤĽ˘A¤˛ÉSŻłęĢ˝ŹŻđeXĚĚ˝ÖĆAľ˝B

ŤËđJńŤRÉCśAHBhjđăsłšÄĺHĚçőÉ˝çšAeS§ÉˇŻđu˘˝BťĚăAÎčÓÍRđÔľÄĺőÖĆAÁ˝BťĚrăAˇÜŠçPłęĺsđiľ˝ŞAÎčÓÍČńĆŠŚ°Ń˝B

ÎčÓÍĺőÉAŇľ˝ăAśˇjúç§đŤĚşÖĆhľA¤˛ĚńđňśłšAššÄíĚńđłš˝BŤÍgŇĚöÉßđ˝šÄhľAHB˝čĚM÷đŕÁÄÎčÓđĺsÂEčREé~RĺŤREP°ÉC¸é|đńłš˝BEgßEJ{EZŃEńBqÍłĚÜÜĆłę˝BÜ˝AŕŢĆŠçćAłçÉŰđOăń^ŚçęA12Sđłę˝BÎčÓÍąęđĹŤľA2Sđ󯽞ŻĹ Á˝BÎčÓÍśˇjŁhç11lđEqEňÉś˝BÜ˝śŻŕťĚ÷ŃÉćÁÄiĘłš˝B

4AŤËÍ ŘÁÄiC?ĚşÖĆS˝ľ˝×AÎčÓÍĺHéđ¸×ľ˝BłçÉA縹ŕÎčӊ磽ľÄiC?ĆŃAŤűđ]ÉhľÄináÍĆAđćčÁ˝B{Á˝ÎčÓÍqĚ縧đEľ˝BÎčÓÍşđoľÄ縹đďÍłš˝ŞAiC?Íiśéńđhľ˝˝ßAÎčÓRÍřŤă°˝B

óBđlž

Ť?EŤĆ̢

ąĚúAĺőđĺQé[ŞP˘A¨2ĄŞâ1ŇÉA÷1ŇŞâ1źÉŤľ˝B

HAHBEbBŞćÉŔčľÄéĆAÎčÓÍßÄËĐĚŔîđOOɲ×éć¤BSÉ˝ś˝BťľÄAŚ2CA¨2Íđołšéć¤eXĚËÉ˝ś˝B

ąęćčOAÂBhjĚÖŞŤÉ˝řđ|ľÄWÉ~Á˝BŢÍÄEDęŃĚS§đUŞľAŐ?đ_ɡéĆA10]čĚşđiľÄŠÍÉÁÄçčđz˘˝B

315N3AąęÉÎľÄÎčÓÍżŠěÖuÖÍűšéÓvŞ čܡB˘°ˇé׍šBvĆăľ˝BľŠľŤÍAÎčÓŞÖđĹھĊçXɨÍđgĺˇéąĆđ°ęAižđpşľ˝B

ÎčÓzşĚxYŞHuĹŤĆíÁ˝ŞAÔ袿ÉÁ˝BŤÍŘOEŕNÇÉÚuđPłšAÎčÓŞCś˝ÚuSžç縳đaÁ˝BxYÍŘOçÉ˝đd|ŻAHuĹǢŕNÇđaÁ˝B

Ť?Íy˝SžçĹ ÉíRđUłšéĆAÎčÓzşĚíRSžç?×đaÁ˝BŤ?Ěinˇ?ŞźĚRÓiązĚ°jđUˇéĆAÎčÓzşĚ?žŞ}ŚżA?éĹÔ袿ɾ˝B

4AÂ쪲VĹWÉ˝řđ|ˇĆAÎčÓÉAľ˝B?žÍú¨Ć?˝Ĺí˘Aąęđ~łš˝BťĚÜÜiRđąŻÄAE_ĽĆ§ÄąŻÉĹżjčA2Ë]čđĺőÉřŤAęÄRđÔľ˝B

7AÎčÓÍđŕ`zÉiUłš˝BÍŕ`zđ׳šéĆAŕ`zSžçŘOĚńđ°˝B

Ť?ͤUÉRđUłš˝B¤UÍÎčÓzşĚRSžç`Ĺđěľ˝BÎčÓzşĚŤ?ŞGRđ}ŚżA]sÖŤUđśŻßčÉľ˝B

ÎčÓÍ縹ĚçéyËÖĆiUľ˝B縹ÍiC?É~đvżľAŢÍiśéńđ~ĆľÄhľ˝BÎčÓÍąęđˇĆRđޢ˝B

9AŤŞgŇđíľÄÎčÓÉ|îđşľÄčđÁŚAŞ°ĚŠRđ^Ś˝BÜ˝AhjEŤREçÉEńňĚC˝đSÄÎčÓÉCšANÉńłšéąĆĆľ˝BłçÉAˇqĚÎťđă}˘qĆľÄăÂRŤREé~RćĆĆľ˝B

Í̤?ŞşľAÎčÓĚĚÍÔAuCĚSđrçľńÁĢ˝BťąĹÎčÓÍgŤRŁÎđÍÔSžçÉAQRŐ[đuCSžçÉC˝ľÄAeXÉŕşRşíšÄ3çđ^ŚÄÁłÉ ˝çš˝BÜ˝AˇySžçöç đšŕÉzwłšAěđłš˝B

˝´GşĚWLEŤ?Ě3Ë]čđĺőÉÚľ˝B

ú¨ŞÎčÓĚşŠçŁ˝ˇéĆAxYE?žŞú¨Ěçézđ׳š˝Bú¨ÍÍÉgđśAxYçÍzĚlŻ1l]čđĺőÉřŤüę˝B

HuđUŞ

316N4AÎŐÉî̤˝ŞçéŔéđUłš˝ŞAÎŐÍskđiľÄŢpľA]iľÄŤĚçéHuđUľ˝B縹ÍiśéńđŤĚ~ɡľüŻ˝ŞAÎŐŞá¸ÖĂđĹßĢ˝˝ßAiśéńÍąęČăĚiRŞo¸AâŢłiŕÉRđŻß˝BˇéĆAŹBĚ°Ł˝çŞşľÄŤĚ~ÉüŠÁ˝BÎŐÍéĚŕÉwcđúüľÄAOÉşđzuľAÍkÉAҡéĆŽľÄńÁ˝BŁ˝çÍąęđMśÝAóÉČÁ˝ÎŐĚwcÉNüľ˝BąęđmFľ˝ÎŐÍRđÔľÄ}Pđ|ŻAŁ˝RđżjéĆAťĚÜÜHuđUßÄ¢É׳š˝BŤÍiśéńRÉŚ°ŢŞo˝ŞAŤĚíŤ[ÍßçŚçęAĺőÖĆěłę˝BŤÍŤ?ĚZqĹ čAÎčÓÍŠÂÄŤ?ÉćÁÄęđçÁÄŕçÁĢ˝˝ßAŢÉś`đ´śÄ˘˝BťĚ˝ßAŤ[ÉcîđşľAňŻđÂŻÄođwΚ˝B

ąĚúAĺQŞĺśľAREíRĚíQŞĹŕŠÁ˝BRĚë?lŞÎčÓÉ˝řđ|ľAREíRÉUßńžBÎčÓÍRşđŚ˘Ä?lR̢°É˝čAŢĚęČđśŻßčɡéĆARđÔľÄAŇľ˝B?lÍăSÖĆŚSľ˝B

7AÍâ˝zĹĺQŞśľA10l̤ż5`6lŞŹSˇéŠěľ˝BÎčÓÍÎzÉRş2đ^ŚÄóBÉÔłšAŹŻđÂłš˝BąęÉćč20ËĚŻŞÎčÓÉAľ˝BŤÍŠĺYŞđhľÄÎčÓđÓß˝ŞAÎčÓÍąęđłľÄ§ŠÉÖĆńžB

?éĚí˘

11AÎčÓÍy˝SžçŘŞçé?éÖĆUßńžBŘÍŤ?ÉRđż˘AŤ?ÍĽŕWÉş10]čđ^ŚÄÎčÓRɽ皽BŠçŕLqÉiRľÄAĽŕWĚěÉ¢˝BÎčÓÍGRđ}ŚĆ¤Ćľ˝ŞA éŇŞuĽŕWĚşn͸ˇĹ čAęíđđŚé׍ĹÍ čÜšńBąąÍAađ[ŰđľÄAťĚsCđÁŤAUç̨ŞĎíéĚđŇÂ׍šBť¤ˇęÎAK¸âSđžçęéĹľĺ¤BvĆć|ß˝BÎčÓÍuGÍĺRĹ éŞAŞľÄŤÄ˘éŞ˝ßÉAĚÍÍsŤÄ˘éBÜ˝A˝˘ĆžÁÄŕGĚOÉߏ¸AߡçsŤnÁĢȢBęíđđŚęÎߌçęéƢ¤ĚÉąęĹŕ˘Ć˘¤ĚŠBľŠŕG͡ŽťąÜĹĢéĚÉAǤľÄŢŤşŞéąĆŞoéĚŠBĺRŞęUŽŤnß˝ČçAČPÉÍԚȢB ྼŕWŞäŞRĚŢpÉćś˝çÎA˝]ľÄ˝éÉŕłČéBť¤ČęÎAađ[ŰđľÄéÉŕȢ̞źBąąĹííËÎAŠ¸ĆĹSĚšđ˝ÇéÉČéíBvĆ˝_ľAž˘IŚéĆŻÉąĚŇđačĚÄ˝BťľÄAEäÇđONsÂÉCśÄA3RÉuŢŤşŞÁ˝ŇÍAťĚęĹaéBvĆ˝ś˝B

RăÉĚşđzuˇéĆAťĚßÉş2ŕđöčÜš˝BÎčÓÍyRşđŚ˘ÄĽŕWRĆíÁ˝ŞA đŠÄşđűßAkÉŚ°˝ć¤ÉŠš|Ż˝BąęÉĽŕWÍAşÉÇ𽜽B\ŞÉU˘ńžĹÎčÓÍşđľAťĚOăŠç˛đÁŚ˝BąęÉćÁÄĽŕWRđĺjľAZn1Cđęblľ˝BĽŕWÍRşç]čƤÉăSÖżŃAŘÍŤ?̺Ɍ°ńžBEäÇÍKŁÜĹĽŕWđÇľAťĚÜÜăSÜĹUßÝAĽŕWĚńđ°˝B

12AŤ?̡jOÍAÎčÓÉ~ľÄóBđžŻnľ˝BťĚ˝ßAŤ?ÍÉiC?ĚşÖĆŚSľ˝BÎčÓÍAzČEy˝ĚZŻđĺőÉÚˇĆAçőşđÝuľÄRđÔľ˝BÎčÓÍAśˇjŁ~đŤĚşÉhľÄíńđłš˝B

¨Ígĺ

ŹŻđűe

ÎčÓŞy˝ĚŞ°Éo˝ÉAěaßćâĚŞLěE˝´EuCĚçËđľWľAÎčӊ磽ľÄ縹̺ÖĆÁ˝BÍÔĚ??ŕş100đWßÄÎčÓÉ˝řđ|ľ˝B

ÎčÓÍbB̧đ@ˇéĆAEinöç đJńŤRAÄbBľSRÉCś˝B

iBEbBEóBE?BĚŹŻËÍɟɯľÄ˘˝ŞAXÉľřłę˝˝ßAlŻÍśĆđŤÉoČŠÁ˝BEäÇçÍHBAbBĚÔĹQđȾĢ˝nľAég?ÉUđd|Ż˝ŞAČŠČŠUßĆš¸É˘˝BŁoÍÎčÓÖARđޢĄ̈đŽŚAżĚ éŇÉĄđCšÄmđ~ŻÎAɟ̏ŻÍŠ¸ĆAˇéžë¤Ćižľ˝B ÎčÓÍąęÉ]˘EäÇçđAŇłš˝BťĚăĹAßńđŐksěEUŤREzSžçÉCś˝BnľĚşĚ˝ÍŠÂÄöƢ¤l¨ĚşĹ čAńÍŠÂÄöĚ{ˇjĹ Á˝˝ßAnľĚşÍńĚĐżđçÁĢ˝BńŞ Cľ˝ĆˇĆA˝ĚşŞnľŠçŁ˝ľÄńÉt˘˝BnľÍşŞŁ˝ľ˝ĚĹ°ęđřŤAHBÖĆŚSđ}Á˝ŞAťĚrÉ ÉMęÄMľ˝Bég?ÍşđŚ˘ÄÎčÓÉ~ľAńÍŐÖĆÚÁ˝BçĚŹŻŞąĚNžŻĹÎčÓÉAľ˝˝ßAÎčÓÍĺ˘ÉěńžBąĚ÷ŃđÜľÄńđTzqÉśA300ËđÁľ˝BÜ˝ŁoÉÍ1çËđÁŚAOŤRɸiłš˝ŞAŢÍąęçđĹŤľÄóŻČŠÁ˝B

iŕ

317N6AWĚŹBhjcçŞ?éÉüéĆAÎčÓÍÎŐđhľÄ?đďÍłš˝BşéŞRđŚ˘Ä?ÉüŠ¤ĆAÎŐÍPŢľ˝B

ÎŐ͡őĂđnÍľÄŔÉUßÝAŕjĚä¤čđEľ˝B

7AŤ?ÍiC?ĆiÂCEiž¤áĹEigĆĹŔĹĘďľAÎčÓđ˘Â×dcđdË˝BÎčÓÍQR¤ąđigĚşÉhľAv¨đĄÁÄŁÔłšć¤Ćľ˝BigÍŠÂÄÎčÓÉ󯽜Éń˘ć¤ĆlŚÄ¨čAťąÖčú˘dGŞĄçę˝˝ßAiÂCEiž¤áĹđřŤÔˇć¤ŕžľ˝BąĚ3lŞŁEľ˝˝ßAŤ?ĆiC?ŕâŢČĺHéÖĆAÁ˝B

縹ÍZqĚç¸ĎÉÎčÓĚĚnĹ éuCđUłšAç¸ĎÍ3çl]čđřŤAęÄAŇľ˝BŤzşĚćâĹÍz˛ĆWÉAľ˝ŞAÎčÓĚPđ°ęÄQRÉÎčÓđqˇéđňśłšAššÄŤđ˘Âđß˝BÎčÓÍĺ`đŕÁÄąęđÓßAąĚvżđŰľ˝BćâĹÍ[ŚńĹAsŮƤÉÍŕESđPľ˝B

318NAigÍNÚP°ĚiÂCđEˇĆAićë×đP°Éi§ľ˝BiC?ÍHBŠçigÉUđd|Ż˝ŞAtPÉÁÄżŠłęAiC?ÍHBÖĆŚ°AÁ˝B

5AiC?ŞŤ?đEˇĆAŤ?ĚŤmÍp˘ĹÎčÓÉAľ˝BigÍíÉRşđ^ŚAiC?̢éHBđUłš˝BiC?ÍşçđřŤAęÄ縹̺Ɍđ}Á˝BÎčÓzşĚÎzÍiC?ÉUđ|ŻARĹĺ˘ÉżjÁ˝BiC?ÄŃHBÉßčAçčđĹß˝BąĚí˘ĹÎzŞŹęîÉ˝ÁÄíľ˝ĚĹAÎčÓÍŢĚ˝ßÉšyđ3ÉnÁÄTŢĆA˝ěŤRđÇĄľ˝B

ÖÍWÉt˘˝ŕĚĚAĆŠçÍu˝ÁĢ˝˝ßAěŞ]ßȢóÔžÁ˝BťĚ˝ßAÎčÓŞNUľÄéĚĹÍȢŠĆ°ęđřŤAťĚ¨ÍŞĺťˇéÉÂęsŔÍúľÉÜčAgŇđhľÄuađß˝BąęđóŻÄÎčÓÍÖđBĺŤREÂBqÉCśAŕä×öÉś˝B

OćâŠçŁ˝

?Ě

7AŤĚaCŞdÄÉČéĆAÎčÓĚşÖnđoľÄAĺŤRE^ŽÉCśAăđCšéâŮđőľ˝ŞAÎčÓÍąęđĹŤľ˝BťęĹŕŤÍgŇÉßđ˝šÄhľAÄxÎčÓđĺŤREßÉCśAsÂEEZŃEńBqÍťĚÜÜĆľÄA10Sđľ˝BľŠľAÎčÓÍąęŕóŻČŠÁ˝BŤŞˇéĆAqĚŤâęŞcéĘđp˘žB

8AĺŤRĚ?ŞđNąˇĆA˝zĹŤâęđEQľAŤđVájâí¸SÄsÉřŤoľÄańľ˝BÜ˝AiőEéőĚńËiŤŁĆŤĚćjđ@čÔľAŤĚrđaÁ˝ăĹ@_đÄŤĽÁ˝BąĚńđóŻ˝ÎčÓÍŁhÉRş5çđ^ŚÄONÉCśA?˘°đ˝ś˝BÎčÓŠgŕ¸s5đŚ˘ÄŁhRÉąŤAĺőËĚk´É{wđu˘˝BüÓĚăł°Eăš°4]čŞÎčÓÉAľ˝B?Í˝xŠíđ§ńžŞAÎčÓÍçčđĹßÄ?ĚsCđí˘žBąĚAŤjŕˇŔđľÄAâÜĹRđißĢ˝B

10AŤjŞcéĘÉŚŤAÎčÓđĺinEĺŤRÉCśAăŕđÁŚA10S𾽹ęĹČOĚSĆššÄ13SĆČčAłçÉćâöÉiÝłš˝B

ÎčÓŞ˝zĚŹéÉUđd|ŻéĆA˝zĺüuçÍ6çË]čđŚ˘ÄÎčÓÉ~ľ˝BÜ˝Ab?°âXĚăł°Eăš°ĹAľÄŤ˝10]čĚŻđiB̧ÉÚľ˝B?Ím×đgŇɧÄAć`Ćäđ˝šÄÎčÓÉuađß˝BÎčÓÍŤjĆuđ¤ÉľÄ˘˝˝ßAm×đßçŚÄŤjĚşÖĆÁ˝BÜ˝AŤj̺Ɍ°éƢ¤IđÍł˘đŚľAťĚR¨đÁą¤Ćľ˝B

ŤjÍm×ÖA?Şŕľ~ˇéČçÎSÄđľÄđCšéAĆ`ŚÄ§ŠÉżńđŃAm×đ˝zÉAľÄ°đÔłšć¤Ćľ˝Bmת˝zÉßłęéđmÁ˝ÎčÓÍAm×ĆŤjŞdđéÄÄŠŞđÍßéÂŕčČĚĹÍȢŠĆ^˘Am×đaë¤Ćľ˝BľŠľŤÍF uĄAm×đaÁ˝ČçÎA?Ě~ÍńxĆ]ßÜšńBąąÍAm×ÍżiŤjjĆŻżľÄ¤ŻĹ?đćnEˇéÉČÁ˝ĆéÉ\łšéĚšBť¤ˇęÎA?ÍkŚăŞÁÄK¸âŹâŠÉäçĚşÉ~ľÄéĹľĺ¤BvĆžÁ˝BÎčÓÍľÎçlŚńžăAŤĚÓŠÉ]ÁÄm×đAľ˝Bm×Í˝zÉAéĆAŤjŠçĚńÄđ`Ś˝ŞA?ÍŤĚę°đFEľÉľ˝˝ßA~đçSçOÁ˝B

12Am×Í?zşĚŞ×EnçƤɺđ°A?Ěńđ°˝BťľÄAqĚ?žđżĺÉŐˇéĆAm×ĆmşÉ`ĚZŁđ˝šÄŤjĚşÉhľAAĚÓ𦵽BÎčÓÍ?̨Íđćčŕ¤ĆÚ_ńŢ˝×AŤjÉoľ˛Šę˝ąĆÉ{ľ˝BßjĚrĄđ˝zÉhˇéĆA?đEQľ˝ąĆĹ?žđÓߧĽBąęÉ?žÍ{čAťĚęĹrĄđačĚÄ˝BąęđmÁ˝ÎčÓÍA{čSŞĆČčA?ž˘°ĚRđ°˝B?žÍ}ˇéŕjęArŞ2˘ÉnÁÄAČÁ˝Bsľ˝?žÍéĺđz˘ÄçčđßAłôÉÁÄoéđľČČÁ˝BWĚdéŕjüÍASŕjüŮđEQˇéĆAdé˛ĆÎčÓÉAľ˝BÎŐÍHBEbBĚşđŚ˘ÄAÎčÓRĆŹľÄ˝zÉUßńžBŤjÍŞŤRĚŤ¨đ?žĚ~ɡľüŻéĆAÎčÓÍRđăÉŻß˝BÎčÓĚiUÉ?žÍ˝zĚşđşÁÄŤjĚşÖĆŚ°ńžBŤj̞͟WÖĆÚéĆA?đSÄćnEľ˝BÎčÓÍ˝zĚ{şđÄŤĽ¤ĆAĺčĆÎďÉŤŁEŤĚńćđCłš˝BÜ˝AŤâęđnßĆľ˝100]čĚrđűeľÄéĆAÓVâyíđĺőÉÚľ˝Bśˇj¤ăůđŤjĚşÉhľÄAíńđłš˝B

ŤjĆΧ

319NAŤjÍiksúöçÉßđ˝šÄÎčÓĚşÉhľAÎčÓđžÉEĺŤRÉCśAćâ¤ÉiÝłšé|đ`Ś˝BČOŠçĚ20SÉÁŚÄ7SđˇéĆAüŠˇéŰĚVçÍŞżĚă˛đľ˝ŰĚŕĚÉśéŕĚĆľ˝Bvlͤ@ÉAqĚΝͤžqĆłę˝B¤ăůĚÉlĹ é˝yÍA¤ăůƤɍjÖĚgŇĆľÄhłęĢ˝ŞAťĚÜÜŤj̺ɯÜčdŚéÉľ˝B˝yÍuĺiniÎčÓjͤăůçđhľÄ\ĘăÍąĚÔxđŚľÄ˘ÜˇŞA ťĚŔAĺíiVqAąĚęÍŤjjĚĚăđTçšÄ˘éĚšB¤ăůĚAčđŇÁÄdđ§ÄAć`đ}PÂŕčŢéĚšBvĆŤjÉq×˝BąĚAŤjĚR¨Í枾Ģ˝˝ßA¤ăůŞąĚđÎčÓÉÎçˇĚđ°ę˝BŤjÍ{čđIíɡéĆAsúöçÉAŇđ˝śÄ¤ăůĚńđžWĚsĹË˝BťľÄAÎčÓÖĚžÉĚC˝đâ~ľ˝B

3AŻśgŇĆľÄhłęĢ˝ŤÎͽƊŚ°AčA¤ăůŞEłę˝oÜđńľ˝BąęÉÎčÓÍ{ľA˝yĚ3°đFEľĆľA¤ăůÉžíđÇĄľ˝BÜ˝AŻĘĚö^Şâ~łę˝ŕmçłęéĆA{č͸_ÉBľuäÍŤĆđňśAlbĚšđĄßÄŤ˝BŕľäŞ˘ČŻęÎéđ̡éąĆČÇĹŤČŠÁ˝Ĺ ë¤BťĚîbÍäŞz˘ÄŤ˝ĚžBľŠŕAäÍĂlĚ@AČOŻlÉĺNđňśÄ˘éÉŕÖíç¸AťĚgŇđEľÄľÜ¤ĆÍI 餪NąéĚÉAÜčČÇ éŕĚŠBćâ¤EćâéĚĘÍäŠçŞźćéąĆɡéBźĚĺŹđźŇÉßçęéŕęŞ éŕĚŠBvĆž˘úÁ˝BťľÄAžăEŽűEä{ßđÝuľ˝B

4AÂŻSžçđŠĚľÄ˘˝ÂěŞcçÉsęAÎčÓÉAľ˝B

cçÍHÖĹÂěĆęíđđŚéĆAÎčÓÍÎŐÉş5đ^ŚÄ~ÉüŠíš˝BÎŐͲVĹcçRđżjčAŔÖĆŢpłš˝BłçÉÎŐÍgŤRślÉcçđUłšAÎčÓŕ^đHÖÉčŢĆAcçÍĚěSÜĹޢ˝BÎŐÍÂěĚO5çËđL@ÉĘľA^ÉÂěĚĚéđççš˝B

ÎčÓÍéśEéłEňEPđnß10]čĚŹwđĺőĚlĺÉV˝ÉÝŻAŤR°ĚqíS100l]čđI˛ľÄwâđóŻłš˝BÜ˝AęĺĚđđu˘ÄÝźđ˘çš˝B

ÍźNÚĚúZŞžđNąˇĆAÎŐɢ°đ˝ś˝BÎŐÍúZđńűĹżjéĆA2Ěńđ°A3l]čđßçŚAlžľ˝nÍ10đŚ˝B

ŻúAEäÇÍHBÉiRľÄSđ˝čľ˝BiC?ĚşmÍHĆsŤĚ˝ßÉlUľÄľÜ˘AŢÍĺHđŁęÄăJÉ_đÚľ˝Bă¤ńćëTĽÍ¸şÉăJđUłšAiC?ÍČqđüÄÄyËÖĆŚSľA縹̺Égđńš˝B

ÖŞgŇđÎčÓĚşÖhľÄv¨đŁăľAŠÍđŤÉݢĚĚyđčßéąĆđvżľAÎčÓÍŻÓľ˝B

ăćâ÷§

10AÎŐÍŁhEŁođnßĆľ˝Ť100l]čƤÉAÎčÓɸđ̡éć¤ižľ˝BÎčÓÍđşľuäÍżŞČ˘ČŞçŕAôRŞdČčĄĚnĘÉéĚĹ čAüÍŠçĚ˝đúé°ęĢéBťęČĚÉAǤľÄ¸đĚľÄlűĚlŠçlçęéČÇlŚéŠBŠÂÄAüśiüĚś¤jÍAVşĚ3ŞĚ1đčßČŞçŕuŠÉŽľ˝BŹişöjÍüşđ˝ŽIYŞ Á˝ŞA¸đąŻ˝Bťľ¤ľÄŢçÍĆđuüćčŕĆľ˝BäĚżÍ2ÉĺŤňéĚžźB˝çÍŚŔÉąĚcđ~ßAńxĆJčÔˇąĆĚȢć¤ÉBąęć踌ÄűÉľ˝ŇÍAeÍłYɡéBvĆq×˝B

ÎčÓÍÄŃđşľuĄÍĺĚĹÉ ÁÄAĽßÍúÉúÉĎGÉČÁĢéBČĚĹAĽßĚv_žŻđIŃćčAđ§đčßÄ{sˇéąĆɡéBvĆq×A@ßjŃOuÉ˝śÄ§x5çśđěçšA10N]čÉnčąęđĽßĆľ˝B

ąĚúAWĚ×RSžçĚęŞA˝řđ|ľÄÎčÓÉAľ˝B

11AÎŐđMŞÉŁhEŁoEśEinĚxüZEöç çśSŻ29lŞub窡˘˝ĆąëÉćéĆAńíĚxÉÍK¸ńíĚ÷Ş čAńíĚ÷Ş ęÎK¸ńíĚŞNŤéƢ˘ÜˇBOăiÄEuEüjŞćÉŚéĆAÜeitHÜejŞăíéăíéťčAďđĂßăđ~˘Üľ˝BÜłÉ_šÉľÄpžĹ éĆžŚÜľĺ¤BŢńĹv˘ÜˇÉAaşÍśÜęČŞçɾĚNĹ čAV^ÉśÄ çäé˘EđÚŁľAcĆđⲾܾ˝BťĚ˝ßASÄĚĺn͢ęŠç§đŤÔľAĂâĽËÍúđÇÁÄpŹAl]͍𴌽ƞŚAžöÉ]¤ŇÍA10l˘ęÎťĚŕ9lĆČčÜľ˝Bą¤ľÄĄARěÍĂÜčAŻÉĎČAlCđXĆ|ˇlđŠÄVlÍvçh¾ĨčܡB˝ÉdɸčAcéĘÉŚ˘ÄA§go˘đ}éŇBÉí¸ŠÎŠčĚđöŻé׍ČĚšBŤőŞĺÉÝľAé°¤ijŞ?ÉÝľ˝ĚÉËÁÄAÍŕAé°AAÚuA˝´A´ÍAçčAíRARAˇyAy˝Ě11SĆAćâAL˝Az˝AÍAuCAÍÔAă}AčĺőAäzAzAWAAyËĚ13SđšľAv24SA29ËđČÁÄVľ˘ćâơéđßܡBĚÉíÁÄžçŠçŕjÉüßAâZvÉíÁÄé°ŞbBĚŤđłš˝ć¤ÉAěÍżĂAźÍ´ĺAÍŠÍAkÍÇ_ơ׍žĺ¤BťľÄAĺP°Ş100ŘđÁˇéĚšBÜ˝óBAńBAiBĚ3BđpľÄAiđu˘ÄÄÂłšéĚšBŢńĹč˘ÜˇÉAăÍVÓÉY˘AşÍQ]đÝćçńđBvĆă`ľ˝BÎčÓ͟ʾÄ5xfčAěĘľÄ4xŤŢľ˝ŞASŞŞF@ŞľÄß˝˝ßAÉąĚă`đˇŤüę˝B

ÎčÓŞćâ¤đ̡ĆAďÍ7úÉnÁÄĂłę˝BśÍđşľÄSŠĚdĹđźŞÉľAeâZoÉFsˇéŇAknđV˝ÉJ˘˝ŇA`Ě×ÉńžŇÉŚđAÇâVlA˘SlÉξĨ3Îđşľ˝BtHĚńAżĚň¤ŞAă˛ĆÉłNđĚľ˝ĚÉîâÄANͧĸÉć⤳NĆüß˝BĐâlA@_đ§ľAźÉ{ađ˘cľ˝BÓlĚÖ@đdľA߼ĚŇâŘ°ÉΡéĄ\đłŚÜšAÓlđlơéć¤Éľ˝BgŇÉBSđsłšA_Ć{\đăsłš˝B

]YĺčAQRú¨Em?đowŐđÉAQRą÷E?iđĽwŐđÉACdEÁŕ\đjwŐđÉCś˝BŰŤRxYEŕŤR¤zđĺbŐđÉCśAÓlĚi×Éę]łš˝BŁŁEŁÇEŤQEŤćđĺśĺÉCśAÓlĚoŕđÇłš˝BŁoÉĺˇ@đÁŚAŠđćčdŘçšéĆAŻťĚńĘĆľ˝BÎŐđP°łăAsÂÖqRÉCś˝BOŤRŚđişMÉCśAlĚqÉhíËĚ@đłöłš˝BLş˛ž˛Eö@Éwă}LxđAĺvúVEćÉE]OÉwĺŤRNxđAQRÎ×EÎŻEÎŞEE˛ÉwĺP°uxđŇ[łš˝B

ąęČăĚŠďĹÍAíÉVqĚçyđŕÁÄQbĆÚˇéć¤ÉČčAŠěŕĚçVě@ĚĚŮŞŽŚçę˝BQbŞ_÷đcˇéđßéĆAÎčÓÍuäŞRđNąľÄČA16NĚÎŞŹę˝BśĚŤmĹäĚŞ°ÉtŤ]ÁÄę˝ŇĹAîÎđóŻČŠÁ˝Ňͨç¸AFęďđćčzŚÄŤ˝BťĚĹŕAčĹĚí˘Ĺ÷ŃŞĹྊÁ˝ŇÉćÉÜđ^Śé׍Šë¤BśŤcÁ˝ŇÉÍAydâ÷ĘÉ]ÁÄÝľAůÉľ˝ŇÉÍÜęđÁŚéơéBś˝ľÄ˘éŇÉŕSČÁ˝Ć°ÉÎľÄŕA\ŞÉÔľÄäĚSđ`ŚÄ~ľ˘BvĆŚ˝BÜ˝đşľÄAlÉÎľÄeZíĚĹđWÁ˝črĚĽçđÖ~ľAVŕżlĚKĚć¤Éłš˝B

WĆ̢

縹đß

320N1AiC?ŞiśéńƤÉăćâĚĚyĹ éĺHđUˇéĆAÎčÓÍťĚđˢÄRöÎŐÉ縹Şçé}đďÍłš˝BÜ˝AEäÇŕ縹đUľÄ11ĚwcSÄđ׳š˝B2A縹͊çÎŐđ}ľ˝ŞAÎŐ͚Ģ˝RşÉwăđŐfłšAÉ縹đśŻßčÉľ˝BÎŐÍ縹đ}éşÉAęĢŤAéŕÉ~đÄŃŠŻél˝ś˝ŞA縹͜ȊÁ˝BiC?ÍĺHŠçřŤÔť¤Ćľ˝Ĺ縹Şß¸ÉČÁ˝ĆmčAťĚmşŞŁUľ˝BÎŐRÍ}ÖĚiHđǢžŞAiśéńŞ100ĚşđŚ˘ÄÍíľAČńĆŠ}Éüéľ˝BiC?Í縹Ěqç¸ăhAZq縜A縹ƤÉéđĹçľ˝B

ÎŐÍ縹đĺőÉéĆAÎčÓÍ縹đbĆFßAçđŕÁÄöľÄ]YÉCś˝BXÉuĄăíÉÁÄmlđߌÄŕAčÉEľÄÍČçȢBvƢ¤˝đşľ˝B

6AEäÇÍiśéńĚwc10]čđ׳š˝ŞAÉéčçőđÓÁÄľÜÁ˝BçčŞčČĚđmÁ˝iśéńÍEäÇĚwcÉéPđ|ŻAEäÇÍĺsđiľÄŢpđ]VČłę˝B

WĚiBhjéŞOćâĚĚŕ?izéŕĚźkĚpÉ éŹéjđUŞˇéĆAŤjzşĚśYŤvnAUĐŤRvEŔEćâTÍQÔÁÄz˛ĆÎčÓÉ~ľ˝BÎčÓÍÎśđhľÄvnçđ}Śłš˝ŞAŢçÍSĎíčľÄéÉ~ľ˝BéÍńěSžçsŮÉşđ^ŚÄzÉüçš˝BÎśÍvnRđUľÄŤşđs߸ƾAŠÍđnÁÄkÖřŤă°˝BÍěĚlXÍFAéÉAľ˝ĚĹAzŞóÉČÁ˝B

WĚBhjäď^ŞhuĹęđżjÁ˝BęÍgŇđhľÄAÎčÓÉäď^˘°Ěvđq×Ä~đvżľ˝BÎčÓͤsđęRĚONơéĆAŁhÉRşđ^ŚÄăąłš˝BŁhRŞ˝ÉBˇéĆAęÍŁhÉUłęéĚĹÍȢŠĆ°ęA¤sđnß300l]čđEQľÄÄŃWÉ~ľ˝BÎčÓÍ{ľAŁhÉvQĚnÉÁÄÎłˇé椽śAvíÉżńĹęRŞćžˇéĚđŇÁ˝BŠăAÎŐÉŕşRşíšÄ4đ^ŚÄę̢°đ˝ś˝BÎŐRŞßĂĆAę͡jŤčşđÎčÓĚşÉhľAČqđlżÉˇľoˇđĹ~đč˘o˝ĚĹAÎčÓÍąęđˇŤüę˝Bäď^ÍÄéÉRđu˘Ä˘˝ŞAÎŐÍ]iľÄąęÉUßÝAäď^ÍéĚĹÉ´ęÄŚSđ}Á˝BÎŐÍRđřĆuÉéđz˘ÄAÁ˝BÜ˝AŠbĹŽČăĚm°300ËđĺőĚm˘ÉÚľAö°ĺvđu˘Äąę𥳚˝B

cçP

^ÍÂěĚĚéđçÁĢ˝ŞAcçÍŘöđhľÄťĚĚéÉüçš˝B^Íźäđ_ĆľAŘöÍäđ_ĆľAźRÍ40ú]čÎłľ˝B

cçÍzÜÉyđlßÄÄĚć¤ÉŠšA1000l]čđgÁÄäăÉ^ŃA^ÉŠšÂŻ˝BÜ˝AŻÉlÉÄđSޚĚĹxeľÄ˘éć¤ÉŠšA^RŞéĆÄđüÄÄŚłš˝B^ÍHżŞRľŠÁ˝˝ßAWRÉ[ŞČHĆŞ éĆv˘°ę˝BŤé°ÍénçŞđgÁÄ^ÉHĆđçš˝ŞAcçÍŘöĆégSÉ˝śÄ? ĹąęđDÁ˝B^ÍéÉćśÄéđŁęAéÉPŢľ˝BcçÍŘöđuÉRłšÄ^ÉčAégSÍńäđčľAcçŠgÍč´uÉRľ˝BąĚăAcçRŞľÎľÎăćâđUßA˝Ě_ŞcçÉ~Á˝˝ßAăćâĚĚyŞíçę˝B

7AcçÍ?É_đ\ŚéĆAşĚPűđdËĨđ~ŚA´DŇĚőđnß˝Bcç͢ŠÉíí¸ÉŠwcÉćčŢŠđlŚAIÝÉÔľ˝BťĚ˝ßAŠÍČěĚ˝ŞÎčӊ磽ľÄAcçÉAđ\ľo˝BÎčÓÍcçđďGĆťfľAŠŞŠçŽą¤Ć;ȊÁ˝BťľÄđşľÄucçÍ˝xŕŤđşŠľÄ˘éŞAŢÍkűĚogĹ éĚĹĚ˝ÖĚv˘Í˘Ĺ ë¤BťąĹHB{ÍcĚćđCľAçnńĆđuć¤ÉBă袯ÎAc窜`đ´śÄťĚ\đ~ßÄęéĹ ë¤BvĆq×AHB{ÉcçĚćcâĚćđCzłšAćçĆľÄńĆđuŠš˝BXÉÎčÓÍcçÉčđčAđŐđJnˇéć¤vżľ˝BcçÍčđԳȊÁ˝ŞAݢÉsđJ˘ÄʤđnßéąĆđŮFľ˝BąęÉćÁÄݢɽĚđžéąĆŞĹŤ˝B

éAcçĚĺ圪Väďŕjü§đEľÄăćâÉ~Á˝ŞAÎčÓÍśđaéĆAńđcçÉčuäÍžbâŚđĹŕŢBŤRicçjޤŇÍA䪤ŇĆŻśĹ éBvĆ`Ś˝BcçÍ[´ÓľAăćâđ ŘÁÄcçÉ~éŇŞ˘ÄŕóŻüę¸AŤÉÍăćâĚŻđNƾȢ椽ś˝BÜ˝AQR¤ůđÎčÓĚşÉhľAv¨đĄÁÄCDˇéĆAÎčÓͤůđúŕÄČľ˝BcçÍÄŃśí÷đhľAnSCAŕ50ŇđĄÁ˝BąęÉćčŹBĚnÍ˝ŔđćčßľAŠĚÔĚ˝ŔŞŔťľ˝B

çyE@ĚŽő

ąĚúAĺJŞAú~č~ܸAREíRĹÁÉíQŞŚÜśŠÁ˝BˇJÉćč?ÍŞĂđNąľARJŞöľ˝BÜ˝AźĚŘŞŞąťŹŹłęA?ÍŠçÝCÜĹčA´čŹiáźČ˝´jÉŹę ˘˝ŘŞRĚ@ĎÝdČÁ˝B

ÎčÓÍŹĚyiĹyíđOĘÉÔçş°˝ňĚyíjAŞ?ĚiëyÉp˘çę˝jđ§čľAŕŞĺçiiVqĚćéÔjAŠŽśăiVqŞÔăĹp˘éü¨jAVqÔřiVqĚřjđőŚéČÇAçy𮦽BŠbĹŽČăĚm°Ě300SËđĺőĚm˘ÉÚˇĆAö°ĺvđu˘Äąę𥳚˝B{aâ媎ŹˇéĆ@ßđXÉľľ^pˇéć¤ÉČčAÁÉÓđćơéÉĹŕdŤđu˘˝B

321NAÎčÓÍÜiđčßÄŁoÉĚIđCš˝BąĚăÉăiđ§čľ˝BŁÇđśˇ@YÉAĐěđEˇ@YÉCśAm°đŠčßłšAĚCąđⲳš˝Bö¨âBSÉ˝śAGËEFEő´EŤÇEźžEEĚmđNe1l¸Âłš˝Bs]đ1BÉ1đuŤAîÍ2çÎĆľAťĚEąÍĺiźÉśłš˝B

ÎčÓÍßđşľÄuNĚ QÉćÁÄŢŞŹłęAéĹRĎÝóÔÉČÁĢéBąęÍVŞAäÉ{ađCUšćĆÂÁÄéĚžBťąĹzĚžÉađÍľÄAżađÄéơéBvĆq×éĆA]YCÉH 5çđwöÄÂłšÄAŘŢĚńűɽ皽B

ÎŐÉ˝śÄőóĚ@ňß̢é?kđUłš˝BÎŐÍ@ňßđĺjľÄAn20]čđŞDľÄAŇľ˝B

ąĚúAżZѤaŞŰÎđ@čÄ˝BťąÉÍwĽÜÎCdlçŕCŻĽxĘtCLV˘BxĆÁŞÜęĢ˝BcŇĹŕÚľ˘ąĆÍŞŠçČŠÁ˝ŞAĹÍȢŠĆ_ś˝BQRą÷Íu¤äÍĚą̆Ěć¤ĹˇËBvĆžÁ˝BĚşĚăA@ßâ§x޸íęÄľÜÁĢ˝ĚĹAçŻÉ˝śÄ@ßKĽđčßłš˝BłçÉŻśúA1ÂĚCŞŠłę˝BeĎÍ4ĄŮÇĹAÉĺK30śŞüÁĨčAuSŞçĆČčAçŞĆČéBvĆLÚłęĢ˝BÜ˝A13ĚÁŞÜęĢ˝ŞA⽞Á˝ĚĹđÇoČŠÁ˝BąęçÍiLqÉűßçę˝BąęČăAöÉKđg¤ć¤ßŞşłę˝ŞAŻOÍ ÜčěÎČŠÁ˝BsčAÉćčŚĚżiŞčÜčAŚ1CŞ1ç200AşŚŞ800Ćözłę˝BľŠľSŠĚÔĹÍAŚŞ4çAşŚŞ2çĹćřłęĢ˝B¸éŤ˘ŇÍAKđp˘ÄsÉŔŚđ˘AöŻÉč¯Ģ˝BžŞAŞIŠľÄľÜ˘AAŔđÜßÄ10lŞYłęéƢÁ˝Şăđâ˝ČŠÁ˝˝ßAÉKŞLÜéÍłŠÁ˝B

ÎčÓÍzÉ Á˝şnAĽĚ2ÂĚđĺőÉÚľAiLĺÉńľ˝B

ÎčÓÍSŠŞÜžĆđÄJľÄÔŕȢŠçAYŞÜž\ŞÉ~ŚçęĢȢžë¤ĆlŚAđĚř˘đÖ~ľ˝BťĚ˝ßAxâJâ@_ÉÍçŇđđgpłš˝BąęŞNÔą˘˝˝ßAř˘đˇéŇ͢ČČÁ˝BÜ˝A˝đşľÄu˝ÍäÉĆÁÄĚLiŤMŞşľ˝njĹ éB䪾˝ăÉÍA°ěŞAˇęĆČë¤BO˘ÉnÁÄĹđơBvĆq×˝B

ÎŐđÔRŤRÉCśARş3đ^ŚÄNÚĚTŞ˘éŁÎđUłš˝BÎŐÍTđjčAn10]čđlžľ˝BTŞGŰÖĆŚSˇéĆAéÍs~ľ˝B

¨ÍđšŰ

iC?˘°

3AÎŐÍ}ÉiRľÄiC?Ćí˘AEäÇÍĚŕĚéđ׳š˝BiśéńÍ10RđŚ˘ÄowľA˝ĚşđaÁ˝ŞAăćâĚşŞlűŠçďÍđkßéĆAiśéńÍ¢ÉÍsŤÄߌçę˝BąęÉćčéŕĚíÓŞÁ¸ľAiC?ÍPRĹWÉzë¤Ćľ˝ŞAç¸?ŞąęđŻßAéđ°ÄÎŐÉ~Á˝BÎŐÍiC?đĺőÖĆěľAÎčÓÍiC?đĽRŤRÉAíĚiśéńĆŤRqŮđśEYŤÉCśAŕÍřđöŻ˝BÜ˝AiC?É]ÁĢ˝ŹŻ3Ë]čđđUłšAĚ˝ÉAçšéĆAçőşđu˘ÄÔłš˝BąęÉćčbBEóBEHBŞăćâĚxzşÉüčAɟȟĚWÍFÎčÓÉAľ˝B

iC?ÍÎčÓÉb]š¸AWĚŠđ ÄWĚßđÁ˝BťĚ×AbľÄÎčÓÍiC?EiśéńE縹đEľ˝B

322N2A˘qĚÎťŞľÄ˘˝˝ßAqĚÎOđ˘qɧÄÄĚR𦳹˝B

ꢰ

ÎŐÉO̸ş4đ^ŚAę̢°đ˝ś˝BęÍ×RSéÉâÄéľ˝ĚĹAÎŐ͡úíÉőŚÄkěđs˘Aéđ˝dÉŕÍńžB

¤ÖĚŞuˇéĆAWĚÁkŤRŤč§ÍÎčÓĚşÉAľAÎčÓÍÁěŤRÉCśÄńňÉś˝B

7AÎŐÍęRđżjčAęđßçŚÄĺőÖĆěľ˝BÎčÓÍęđÜÉlßÝASÚĚęăŠçťĚÜđnĘÉ@ŤÂŻłš˝BťľÄAŠÂÄęÉćčEłę˝¤sçĚČqÉęĚ[đÜŠçołšÄAťęđŘ芚éĆAH×é椽ś˝B~ľ˝ęRĚş3çÍAFśŤßÉłę˝B

ąęđmÁ˝WĚ?BhjŤç Íĺ˘É°ęAçžRŠçş?ÜĹŢpľ˝Bŕä×ŕjˇŮÍÎčÓÉAľABE?BĚÔĚÔĚ˝ŞlżđÁÄ~đč˘o˝BąęçđFóŻüęAçőşđu˘ÄÔľ˝B

ąĚúAŁoŞąĚ˘đÁ˝Bć]ń𡢽ÎčÓÍuVÍäÉĆđŹAłšČ˘ÂŕčŠI˝ĚÉäŠçEňđąńČÉDÁ˝ĚŠIvĆÔLľ˝Böç ŞŁoÉăíÁÄEˇjÉCśçęA ¨đŹÁ˝BŠbĹąęđ°ęȢŇͨç¸AFöÉćčüéć¤ÉČÁ˝BľŠľAöç ÍÎčÓĚÓÉíȢcđxXsÁ˝ĚĹAÎčÓÍuEňÍäđŠĚÄÄŔÁÄľÜÁ˝BäÍąĚć¤ČyĆĆđ¤ÉľČŻęÎČçČČÁ˝B˝ĆcČĚžIvĆQŤAÜđŹˇúXđdË˝B

ÍěNU

10AcçŞOÉľ˝ĚđóŻAÎčÓÍÍěÖNUľÄĺőéEéĚ2§đxzşÉüę˝BłçÉA޸ŤRÎź[7]ŞźiľÄWRđżjčAŤRqhđśŻßčÉľÄAŇľ˝BÎčÓŞĹđď͡éĆAŹBhjcńÍąęđŢĹŤ¸A°ęÄőtÜĹŢpľ˝BÎčÓÍÉÂŻđDŇľAŔEAęŃŞÄŃíĐÉŠíęéąĆĆČÁ˝B

ąĚúAăćâĹÍLÍÍÉnčuaŞśľA10lĚŕ2A3lŞSľ˝BťĚ˝ßAÎčÓÍJśaĚÝđ~ľ˝B

ÎčÓͤzđŹBÉzuľÄAWÖĚNUĚ@ďđMÁ˝BąęÉćčşďŞAúKęAŔAĚÔÍłçÉRĆČÁ˝B

323N3Aé`ŔEőEŔËĚ3§ĹÎĐŞ čA7çĆ]čŞRŚA15çlŞ]ľÉČÁ˝B

ăćâRŞdéĆş?ÖNUľAWĚBhjÄÖĆŞkŤR¤âÍ??ÉPŢľ˝B

4AÎčÓÍçe?ÖgŇđÁÄađڤƾ˝ŞAçe?ÍgŇđߌÄWĚńsNÉÁ˝B

ÂBč

ŻNAÎŐÉOĚŕşRşíšÄ4đ^ŚAÖ̢°ÉüŠíš˝BÎŐŞRÖˇéĆAÖÍCĚŞ]RÉŚęÄşÍđŰƤĆlŚ˝ŞAaĚ×ŔsĹŤČŠÁ˝BÎŐŞşđißÄLĹđď͡éĆASžçŤbEˇLSžçCâŞS˛Ć~Á˝BÖÍzşĚăłÓRđŠÍĚźÉÔłšéĆAÎčÓÍŞŤRÎźÉUłšAąęđjľ˝BśRŤRÎđŞRđŚ˘ÄLĹÉéĆAÖÍÉ~ľ˝BÎŐÍĺőÖéĆAÎčÓÍÖđEQľÄzşĚ3lđÉśŤßÉľ˝B

ÎŐÍÖ̺ɢ˝lŻđFEľÉľć¤Ćľ˝ŞAÂBhjŤĽŞć|ß˝ĚĹAj700CđŻßÄŤĽÉLĹđĄßłš˝BąęÉćčAÂBĚS§âÔÍASÄăćâĚxzşĆČÁ˝B

ăćâĚiBhjÎśÍz?đçéWĚgŤRsćuđUľ˝ŞĹżję¸AĺőéÖ]iľÄçl]čđ߸ɾÄAŇľ˝B

iBE?BđĚL

ÎčÓ;ξΞwâŹwÉŐÝAwśÖĚo`ĚöĆđĎ@ľADGČŇÉÍĺđÜ^ľ˝BEíčˇáŠđŠŰĺvÉCśAT_gŇé\EŠsѤ[ƤÉBSđsłš˝BťĚĘđşÉËĐđ쏳šA_Ćđăsłš˝BÜ˝A_Ćɨ˘ÄŹĘđČľ˝ŇÉAÜĺvđÝľ˝B

324N1AăćâĚŤşsŃÎáŰŞş?ÉiUľAWĚŤRŤˇđżjÁ˝BłçÉËÜĹiRˇéĆAąŻ´ÜÉdéŕjŤąđjÁ˝BÎSžçążĆCSžçĺJaÍ˝řđ|ľÄS˛ĆÎčÓÉAľ˝BÎčÓÍBEgBĹĽşđs˘Aş?ÉiRľÄÎáŰĆŹľ˝BŤç Íĺ˘É°ęAş?ŠçűÖĆޢ˝B

ăćâĚiBhjÎśŞOćâĚĚVŔđUßAÍěSžç˝đEľA10đ´ŚéÔđ׳šA5000Ë]čđDÁÄPűľ˝BąąŠçźĚí˘ŞnÜčAÍEO_ęŃĚíĐŞâŚČČčAŻŞęďÉ×Á˝B

ÎśđőÖŠçńišEńějÖĆołš˝B1l]čđ߸ƾA2lđ~łšAÉNéđ׳š˝BWĚŤRsćuÍÎśÉŇÇđ|ŻAçl]čĚńđ°˝BΜͣUľ˝şđŠŤWßÄNéÉüčASŕjÎÍąęđméĆ~ÉüŠ˘AsŮRÉUđ|ŻÄj2çl]čđß猽BÎÍłçÉUľÄsŮĆéđżjÁ˝B

325N1AÎčÓÍFśîžTÉŻÝđčAçe?đUßłš˝ŞAçe?Ěqçe?ÉjÜę˝B

3Ak㳤Ě~媍jĚPşÉüéĆAăćâĚŤRÎźŞĺĺŠçăSÖĆNüľÄ~ĺđUľA3000]čđAęčAnr100]čđDľÄÁ˝BŤjÍ{ľÄąĚúĚŕÉÍéÜĹRđißAR¤ŤxÉÇ𽜽BŤjŠçÍx˝ÉiRľAŤxđěľ˝BŤxÍÎźRĆÍŕ_ĹíÁÄĺđűßAÎźđnßbm1500Ěńđ°˝BÍÉǢlßçęÄ ľ˝ŇÍ5000đ´Ś˝BŤxÍ߸âĆ{đťDŇľAAŇľ˝B

WĚsŃDöŞ˝řđ|ˇĆAÎčÓÉšđžŻnľÄAľ˝B

4AÎáŰŞWĚ?BhjhkŞçéçžRÉUßÝAťĚńđ°˝BăćâĚźÎYŤ¤Ť[8]ÍóBhjÁ?Ćă}ŕj¤TđEQľAóB˛ĆOćâÉAľ˝B

5AăćâĚÎśŞzÖÔľAÍěđrçľńÁ˝BéEsŮÍ}ľ˝ŞxXskľAşĆŞRľ˝ąĆŕ čAOćâÖ~ĚgŇđhľÄ~đß˝BŤjÍŤxđżĂŠçnÍłšAÁŤRĚÄćÉÍtBEiBĚşđ^ŚÄA??ŠçÖiRłš˝BŤxÍżĂAÎŔĚ2ÔđUßAąęđ׳šÄ5000]čĚńđ°˝BłçÉŕ?ÖiŢĆAÎśđďÍľ˝BRöÎŐŞŕRşíšÄ4đŚ˘ÄAŹáŚÖŠç~ÉüŠÁ˝BŤxÍąęđ@mˇéĆAwđz˘ÄŇżóŻ˝BźRÍźĹŐËľ˝AŤxÍň¨ĆČčÎŔÜĹŢŤşŞÁ˝BDĘɧÁ˝ÎŐÍÍđ@čňđÂóÉŔ×AŤxRđďÍľÄOŠçĚ~ŕŐfľ˝Bďͳ꽍xRͺƪęđˢÄvľAnđEľÄQŚđ˝ŽóÔÜĹÉČÁ˝BłçÉÎŐÍÄćRđżjčAÄćĚńđ°˝BŤjÍŠçRđŚ˘ÄŤxĚ~ÉüŠÁ˝ŞAÎŐŞRş3đČÁÄsčđjńžBORŤRĚŤŞÎŐzşĚÎđŞÁâĹjľ˝BŤjÍŕJÜĹRđiß˝ŞAşm˝żÍăćâđ°ęÄŽhľAUčUčÉŚSľÄľÜ˘dűȡŔÉßÁ˝B

6AŤxđnßĆľÄAş80l]čA?ăł3000l]čŞAÎŐÉćÁÄśŻßčÉłęAĺőÖĆěłę˝Bm˛9000ŞÎŐÉćÁÄśŤßÉłę˝BłçÉÎŐÍóBɢ餍đUľAŢđß猽ăÉEQľA7000l]čĚş˛đßĆľ˝BéÍŤxĚskđméĆĺ˘É°ęA?zŠçŚ°éć¤ÉAÁ˝Bé̡jÁéÍAéĚş2çđAęÄÎčÓÉ~ľ˝BąĚí˘ÉćÁÄAiBE?BĚSćđĚLˇéć¤ÉČčABEŹBĚĚÍÉŐŢS§ÍASÄÎčÓÉAľ˝B

őtUŞ

ÎčÓÍúvđzŠçĺőÉÚľAP°ëÉńľ˝BÜ˝AĚĺĆđČľ˝÷b39lĚźđÎÉÝAżOaÉu˘˝BÜ˝AĺőÉK˛đÝŻ˝B

326N4AÎśŞđěÖNUľAŕjcĎđß猽B

10AÎčÓÍ?É{ađěčA˘qĚÎOÉ?ĚĄđCšć¤ĆlŚAöç ƧŠÉdÁ˝BťľÄAÎOÉÖş1lđzľAÔRŞ×Ģ˝54ĚwcSÄđCš˝BłçÉAéRŤREĚĺbŐđ¤zÉZÎĚŚđ˝śAÎOĚâ˛É˝çš˝B?ÍČOćčÎŐŞçÁĨčAŢÍŠçĚM÷Şd˘ĚĹ?đ÷élŚÍSłŠÁžŞAOäŞCzłęéĆÎŐĚƺͳîÚłę˝BÎŐÍöç đ[ ÝAśEĚŇ10lđéÉöç ĚĆđPíšAŢĚČşđËJľÄߨđŞDłš˝B

11AÎŞőtÉUßŢĆAcńÍ˝xŕ~đvżľ˝ŞWŠě͜ȊÁ˝BÎÍçç˘EËÖNUľÄ5çl]čđEŠľ˝BNÍĺ˘ÉkľAik¤ąđ]JÖhľÄőŚ˝BhszşĚŘWŞÎđUˇéĆAÎÍPŢľ˝B

12AWĚĎŻSžçŤ?EŤRŁč窽řđ|ľAş?ŕjÄňĂđEľAÎśÉAľÄş?đžŻnľ˝BÎáŰÍÍěSžç¤AŞçé?ÉUßÝAąęđ׳š˝BWĚdéŕjŤąÍËEÎéÉÁ˝ŞAÎáŰŞUßĆľ˝B

ÎčÓÍBSÉ˝śA@čÔłęÄNłę˝ÜÜĚćÉ¢ÄA@ľ˝ĆlđTľoˇć¤˝ś˝BÜ˝AěNľóÔĆČÁĢé[đűßłšé˝ßÉA§ÉťĺÎđőŚé椽ś˝BÜ˝Aĺ卤gđLşQRÉCśAqSĆĚăŹđčßłš˝BÜ˝AGËâFő̧xđnß˝B

327N12AÎčÓÍÎŐÉ5çRđ^ŚÄăĚŤÖNUłš˝Bńćë?ßÍĺE?kĹ}É˝Á˝ŞAsĆČÁ˝˝ßÉĺJÉÚÁ˝B

328N1A?˝§ßĚtóŞeđlçŚéĆAÎčÓÉŁăľ˝Böç çÍuąęąť´ŞňăÄľv˝đסgĹ čܡBWÍ đČÁÄŕđłŻÜľ˝BeÍA¸ĚbĹ čAÍ ĹˇBąęÍAaşŞŹâŠÉVlĚ]ÝÉ]¤×ŤĹ éĆŚľÄ˘éĚšBvĆžÁ˝BąęđóŻÄĺÍŞşłęAžałNĆüłľ˝B

4AÎŹŞśéđUľAWĚězSžç¤đ~łš˝BězsŃcÍ˝řđ|ľAĺőzĚşđřŤAęÄ~ľ˝BÎŹÍłçÉRđißÄcńŞçéőtÖNUľAĚăÜĹRđiß˝BcńzşĚÂőÍşľÄcńđUßAcń͊뤜Č꽪AÂőÍťĚÜÜăćâÉAľ˝B

6AcńĚŤÍFA§ŠÉÎčÓÉgŇđÁÄŕľ˝BÎÍΏƤÉĚÍđnčAőtđUß˝B

7AcńĚRÍóĹľAcńÍđzÖĆsľ˝Bą¤ľÄőtÍăćą̂ÍĆČÁ˝BőtĚSŠĹÎÉ߸Ƴę˝ĚÍA2Ë]čÉăčAFÎčÓĚşÉçę˝B

OćâđĹÚˇ

Ťjß

ŻAÎčÓÍÎŐÉ4Ěşđ^ŚéĆA?ÖŠçźÉüŠ˘AOćâĚĚÍđUľ˝BÎŐÉÄľ˝ĚÍ50§]čÉăčAÎŐÍŐXĆâÜĹRđiß˝BŤjÍŠçOĚ ¤¸sŕđŚ˘éĆAâ~ÉüŠÁ˝BŤjŞqÖŠçkÖĆn͡éĆAÎŐÍ°ęÄŢpđnß˝BŤjÍąęÉÇđ|ŻA8ÉüéĆóĹǢAÎŐRđ×Ĺłš˝BŤRÎáŰđačArÍ200˘]čÉnÁÄAČčAęblľ˝Rͨѽžľ˘ĆČÁ˝BÎŐ͊뤜ĊĚÉŚ°ńžBŤjÍĺzŠçnÍľÄAęCÉŕ?izéŕĚźkpÉ éŹéjđçéÎśÉUđd|ŻéĆAçŕçđółšÄ UßÉľ˝B?zSžçéĆě¤SžçŁiÍŤjÉ~ľ˝ĚĹAĺőÉkŞÁ˝B

11AÎčÓÍŠçzĚ~ÉüŠ¨¤Ćľ˝ŞAśE̡jEinĚsÂĆöç ÍAŤjÍĚmCŞ˘ąĆŠç˝Îľ˝BąęÉÎčÓÍ{ľAđčÉľÄöç çđ{ÂčÂŻAŢo𽜽BťľÄA2NOÉÎčÓÉsťČÔxđĆÁ˝×AÉqŞęĢ˝őđÍĆľÄÄŃoľÄąĚđqËéĆAőÍĄąťVş˝čĚD@Ĺ éĆižľ˝B§}ŕuĺRđošÎAK¸âŤjđśŻßęÜľĺ¤BvĆőĚÓŠđăľľ˝˝ßAÎčÓÍĺ˘ÉěńžBŕOÉúľßđşľAć|žľ˝ŇÍeÍłaéĆéžľ˝B

ÎŹĆÎyŃŹBhj^çÉAeXşđŚ˘łšÄ?zĹŹłš˝BÜ˝AÎŐÉ˝śÄÎĺÉiRłš˝BśqŤRÎâđsÂRÉCśAÎčÓŠçŕŕşRşíšÄ4đŚ˘Äŕ?ÖĆüŠ˘Aĺ?ŠçnÍľ˝BÎčÓÍUčÔÁÄőÉuŤjÍşđŹáŚÖÉuŻÎăvĹ čA đçÁĢęÎvžB˝ŕš¸˝žzđçÁĢ鞯ČçÎAśŻßčÉo椟BvĆžÁ˝B

12AăćâĚRŞŹáŚÖĆWˇéĆAťĚÍŕş6ARş27çÉăÁ˝BÎčÓÍŤjĚçőRŞ˘Č˘ĚđŠéĆĺ˘ÉěŃAčđËŤă°ÄVđwˇľ˝BÜ˝ŠŞĚzđˇˇĆuVćIvĆŠńžBťľÄAşÉçđđbÉŞŤtŻłšA}˘ĹRđißAčÝE?ĚÔÉo˝BŤjÍăćâĚŞ˝ĆméĆA?zĚçőşđÇÁľÄŠnÖđÂś˝BłçÉÎčӊ窾˝ĆméĆAŕ?éŠçP޾ğĚěk10˘]čÉnÁÄzwľźľ˝BŤjŞéźÉzwľ˝đméĆÎčÓÍܡܡěŃA¤ßÉuVÍäđęľÄ˘éŠIvĆžÁ˝BÎčÓÍŕşRş4đŚ˘ÄézĺŠçiüˇéĆAžÉOaɸÁ˝BÎŐÍŕş3đŚ˘ÄékŠçźiľAŤjĚRÉËľ˝BÎŹEÎÍeX¸R8çđŚ˘Ä韊çkiľAŤjRĚONĆźzĺĹíđJčL°˝BÎčÓŠçŕbhđgÉ ŻA?čĺŠçoľAěkŠç˛ľ˝BąęÉćčŤjRÍ×ĹľAÎŹŞŤjđśŻßÁÄÎčÓĚşÉÁ˝BŤjÍRŕĹNľŇĆČÁ˝B5l]čđańľArÍŕJÜĹą˘˝BÎčÓÍuß猽ŠÁ˝ĚÍąĚ1lžŻĹ čAˇĹÉÍĎńžBŤmÍíđűßÄA˝ĚHÉAŞć˘BvĆ˝đşľARđÔľ˝B

ÎčÓĚOÉřÁ§Äç꽍jÍ uΤiÎčÓjćAdĺĚżi310NɤŻĹÍŕđďÍľ˝Éđíľ˝ž˘jđY꽊BvĆâ¤ĆAÎčÓÍőđîľÄuĄúĚÍVŞť¤łš˝ĚžBźÉ˝đž¤ąĆŞ éŠBvĆ`Ś˝BŤjÍÍěĚĺGÉuŠęAŞľŠÁ˝ĚĹŕáăĚiÉćÁÄĚĄĂđóŻ˝BÎčÓÍŤjđXƤÉn`ÖćšAŞŤRÎâÉRşđ^ŚÄŤjĚěqđłšČŞçAĺőÖĆÁ˝BAˇéĆAÎčÓÍOćâcžqŤŕÖĚ~ŠĚđŤjÉŠšć¤Ćľ˝ŞAŤjÍuĺbƤÉĐâlđŰšćBäŞÓÉwąĆĚł˘lÉBvĆžŻLľ˝şđ˘˝BÎčÓŞąęđŠéĆAĺ˘ÉCŞđQľAľÎçľÄŠçŤjđĂEľ˝B

ă?UŞ

329N1AĽRŤRćâűÍĂcđhľAđzĹcńđjÁ˝Bcńͤß100lđAęÄAĹéÉ´ęÄÎčÓĚşÖĆS˝ľ˝BłçÉzşĚĄŤŕRđşÁÄ~ľ˝BcńĆĘďľ˝ÎčÓÍA¤gÉ˝śÄu¨Í˝tˇéŕiŢsŤlÜÁÄAľÄŤ˝ŞA䪊ěÍŚ°ŢĺMĆĹŕlŚÄ˘éĚŠB¨Í˝ĚĘÚŞ ÁÄçđošéƢ¤ĚŠBvĆÓߧijšAOăĚú𦵽ŞAăÉcńđľ˝B

Ťę¤çÍŤjŞßłę˝ĆméĆAˇŔđÁÄă?ÉŚ°ńžBÎčÓÍÎŐÉşđ^ŚÄąę𢽚˝BŤÍçőđúüľÄŚSľ˝ĚĹAÖÍÉ×Á˝BŤRÓpĆhÍ10ĚşđiľÄˇŔÉéĆAgŇđhľÄÎčÓđľŤüę˝BÎčÓÍÎśÉzĚşđ^ŚAˇŔÉüçš˝B

8AŤűĆŤ ÍĚşđŚ˘éĆAˇŔÖĆUßńžBčEsEŔčEV˝EknE}En˝ĚSĚ^EÄÍFşľÄŤűÉÄľ˝BŤűŞ´ÜĹRđißéĆAΜ͡ŔĚçčđĹß˝BÎčÓÍÎŐÉRş2đ^ŚAŤűđ}Ś˝š˝B

9AźRŞ`ĹËľ˝BŤűÍÎŐRÉjęAş5000]čđ¸Á˝BŤűŞă?ÖĆsˇéĆAÎŐÍÉćśÄÇđ|ŻAă?đUßĆľ˝BrÍ1000˘ÉnÁÄ]ŞčAŤę¤đnßA¤ö¨ZČş3çl]čŞßçŚçęAÎŐÍąęçđSÄEľ˝BłçÉAäČĚśŻAÖĚŹŻA`č´Ě°9000l]čđĺőÖĆÚľA¤öĆ5SĚje5000l]čđAzĹśŤßÉľ˝Bą¤ľÄAOćâÍŤŁŠçŤjÉéÜĹĚ3˘27NĹĹSľ˝BĺëćâÉ`ĚĘŁEŕŁEžqĘŁđ˝šAÎčÓĚşÉčÍŻłš˝B

ÎŐÍWŘ㳪çéÍźÉiUľAąęđ׳š˝BlđęblľA`čĚnÍs˝čłę˝BOÁĚŁxÍÁąľAgŇđhľÄĚˡéĆĆŕÉAÎčÓÉv¨đŁăľ˝BÜ˝A?¤Ě^AăłUˇĚLTŞÎŐÉ~đč˘o˝BÎŐÍ^đÄZÎRÉALTđZÎśsÂÉCśA?EăłĚ15điBEbBÉÚľ˝B

ÎčÓÍbBĚSđsľÄANEFîEÍcEśwĚmĆÎĘľAťęźęÉĺđşľ˝BßĚqçÉ˝đşľAŽéÉÎľÄuž˘˝˘Ş ęÎAďÝBł¸ą×ČĹ ÁÄྷéđ]ŢBvĆĘBłš˝B

céŚĘ

330N2AQbBÍÎčÓĚ÷ĆŞůÉ[ŞĹ čAgŕ˝WÜÁĢéąĆŠçAĄąť¸đ¤ŠçéÖüßAVnĚ]ÝÉŚéúŞÄ˘éĚĹÍȢŠAĆc_ľ˝BÎŐçÍcéĚŁřđňśAÎčÓɸđňÁ˝ŞAÎčÓ͡ŤüęČŠÁ˝BQbŞĹvżˇéĆAÎčÓÍćâV¤ĆĚľÄAcéĚăsĆľ˝BÜ˝AcĚë?°Éé¤AĚüJéÉł¤Ě¸đĄżAČĚŤđ¤@ÉA˘qĚÎOđžqɧĽBqĚÎGđßEURíEsÂOREé~RĺŤREĺP°ÉCśÄA`¤Éś˝BśqŤRÎk𞴤ɜAŹqĚÎřđăŤRÉCśÄAěz¤Éś˝BRöÎŐđžŃEçŽßÉCśAR¤Éś˝BÎśđͤÉAÎŹđdé¤Éś˝BÎŐĚqĹ éÎâđbBhjÉCśÄAĤɜAURíEqŤRđÁŚ˝BÎéđśŤRÉCśAÎđđÉCśÄAŔ¤Éś˝BśˇjsÂđŽślËÉCśAEˇjöç đElËEŽÉCśAśin?ŔAEinsuA]YPAOYßĺčđŽÉCś˝BQRőđßEéÄÉCś˝B_÷ÝÉćčAJSöÉś21lASňÉ24lA§öÉ26lA§ňÉ22lŞśçęAťĚźĚŇŕťęźęiˇÉśÄśçę˝B

CdçÍQcľAćâŞŕđłŻÄ żĆČÁ˝ąĆŠçAřîÍĆAľ˛ÍĆľAqNÉĐđŐčANNÉäcđs¤×ŤĹ éĆq×éĆAÎčÓÍąęÉ]Á˝BÎčÓÍuĄćč^ďĚĺŞ ęÎAŞŔ[9]ĆĎĺYđ°ÉWßAc_ľ˝ăšéơéBÜ˝ARĚvąĹ ęÎAßlŽÍŚ¨éĚćĘČüŠľÄ\ľq×éć¤ÉBvĆđşľ˝B

ÎčÓÍcńŞ{ŠÉđsłČŠÁ˝ąĆŠçőÝÁĨčAˇçĘďđľČŠÁ˝Böç ÍÎčÓÖcńćnEđŠßéĆAŔźŤRLTŕąęÉŻÓľ˝ĚĹAÎčÓÍŢđEQˇéąĆđß˝BcńĆŢĚę°đÄŃńšéĆAÎčÓÍaCđRÉöç đăđɧÄAcńđnß@şĚŇđAsłš˝BcńÍŠŞÉĐŞ~č|ŠéĆmčAĺ˘ÉůńŢ×ę˝BsÉÁ˝ĹřŤołęéĆAOˇđřŤŠŠŚÄťĚÜÜŤöę˝BcńÍťąĹačEłęAqĂeŽĚ100l]čŕsćnEłę˝Bwâę¨ÍAÓlÉşłę˝B

5AOÁĚŁxÍOćâĹSđ_@ÉÍěĚnđDҡéĆAཚÜŨÍđLÎľAXEÎĺEóaEěEĂźĚ5ŠÉěRđuŤAăćâĆĚŤĆľ˝B

6AÎčÓÍäeĐBđhľÄŁxđŞźĺŤRAÁBqÉCśÄăŕđöŻé|đ`Ś˝ŞAŁxÍąęđóŻeę¸ÉgŇđSŻľ˝B

ëĚ?kŞăćâÉüŠľÄéĆAÎčÓÍ古ɜ˝B

9AQbŞÄOÉnÁÄÎčÓɸɌć¤ß˝BÎčÓÍÉąęóŻüęAcéĘÉŚ˘˝BŤŕÉĺÍđşľA˝Ćüłľ˝BĺőŠçŐ?ÉJsľ˝BcđcA\cđĐcAcđécAđ˘@łcéAęđłşcž@ĆǸľ˝BÜ˝AśŻđťęźęiˇđÂŻÄiľ˝BČĚŤđc@ɧÄAşVAvlĚĘđăöÉAMlAMlđńňÉŠČľAőÍťęźę1lĆľ˝BÜ˝AOpAăŘđÝÉAiQAiVÍqÝÉAeŘAülÍjÝÉŠČľAŤiŠçIŃoľÄőÍsčĆľ˝BžqĚÎOđcžqɧĽB

ÎčÓŞőÖuĺëiÎOj͸âŠČŤiĹAŤĆĚqĹȢŠĚ椞BvĆž¤ĆAőÍużciŤMjÍnăĹVşđćčAFśiŤPjÍĂŠÉťęđçčÜľ˝BšlĚăAK¸â˘Ée\ČŇÍsvĆČčܡBąęąťVĚšČĚšBvĆŚAÎčÓÍĺ˘ÉěńžBőÍÄŃucžqÍmFˇąĹˇŞR¤iÎŐjÍY\˝źĹ čAŕľęUĂşÉsśĚąĆŞ ęÎAĐâlĚë@đľĚĹÍȢŠĆJśľÄ¨čܡBRĚĐ đľ¸ÂD˘AžqđŠÉQćłšçęܡć¤ÉBvĆižˇéĆAÎčÓÍŕSŻÓľ˝Ş]íČŠÁ˝B

ĺőzUŞ

ŻAtBÄRshAěŘZŃcŞĺőzÉiUľ˝BWĚěYŤüÍÄ?kRÉCśçęÄĺőzđçÁ˝BÎčÓÍshÉ˝śÄćéÉRđřŠšAéĚřîđSÄűßÄNŕ˘Č˘ć¤ÉŠšŠŻłš˝BłçÉAŕľsRÉvÁ˝ă@ŞâÁÄ˝ČçÎwš˘ş˘éđçľÄ¨Ş˘˘Bă7A8úŕˇęÎARşĚĺRŞéĹ ë¤Bť¤ČÁÄÍAŚ°éĚÍハë¤BxĆ°é椽ś˝BshÍlđhľÄnÉ ŃłšASŞđIŚéĆAܽŊçŃłšAéxŢłąŻłšA˝ĚnŞ˘éć¤ÉŠšŠŻ˝BÔłÍAéĆAĺőzđçéěYŤüÉąĚđńľ˝BüÍÎčÓĚ{RŞÁ˝ĚžĆv˘ÝA°ę¨Ě̢ÄAšÖĆŚ°ńžBshRŞĺőzÉüéĆABĚŹŻÍsăćâÉAŽľ˝BshͺɪDđŠšČŠÁ˝˝ßASŠÍŔgľ˝BWĚ˝kŤRé°YĚíĚé°öçÍAťĚşđřŤAęÄAÎéđJ˘ÄshÉ~ľ˝BshÍĺőzéđóľASŠđ?kÉÚˇĆAćéĚçčđĹß˝BshÍtBhjÉCśçę˝B

`Bxj̤㳪ÎčÓÉ˝řđ|ˇĆA`BhjŐ[ÍinÇőÉBRđ^ŚÄ˘°ÉüŠíš˝BľŠľAÇőRͤăłRÉÔ袿ɳ꽽ßAčEÍRĆČčA?ăłÍęÄÉžđNąľ˝BąĚÔÉÎčÓÍAÎśđčéÉüŠíš˝B¤ăłĚZqĹ é¤FͤăłĆsĹ Á˝ĚĹAΜͤFÉdGđĄÁĤăłđ˛ľ˝BąęÉćč¤ăłÍĺsľÄÁBÖĆsľ˝BťľÄA`BɢéÎlĚ°5çË]čđč´BÉÚľ˝BŁxÍąęđˇĆĺ˘É°ęASŻľÄ˘˝ĐBđAçš˝B

331N1AŤŞÍK§đUľAiđčĚľ˝ŞA?čgÉćčŢłę˝B

Ą

ÎčÓÍđşľÄuĄćč@đˇéŞ ęÎAsČßɡéć¤ÉBäĚ{čđÁ˝ŇĹ ÁÄŕAżĘŞŻęÎPąˇ×ŤĹÍȢB é˘ÍAEąÉ}ś˝ŇĚâŞßÉöľ˝ČçÎAĺşÍFeXÉąęđtˇć¤ÉBłˇęÎäŞÇlŚÄÎľć¤BvĆq×˝B

ĺíElTŞîđAFśŽÇŞźnđŁăľÄŤ˝BŁx͡jn?đhľÄA¨đňśÄšA°?A?PAĺśĚgŇđăćâÖčAv¨đŁăłš˝BWĚtBqŠ¤Íˇj¤~đhľÄA]ěĚżóďbđŁăľ˝B`BÍbĆđAtBÍčłĆeđAĎAÍ˝đ~ľÄŘAEĂIđÁ˝BgŞŹAÜ˝öç çŞ`đçÁĢéĆľÄAÎčÓÍ3NČşĚYđÍĆľASŠĚNĚĽíęĢȢcĹđľľ˝BÜ˝AÁBĹŕYČşÉÁÍđşľAÁBĚvđFYÉCśAŚ10\CAČ10Ňđşľ˝BÜ˝AgŇđhľÄŁxđĐSöÉśAÁBSđHWĆľ˝B

éAěxɨ˘ÄCŞdŠçVɸÁĢéĚđŠéĆAÎčÓÍĺ˘ÉěńĹ{aÉßčA4NĚYđÍĆľ˝BťĚăAÎčÓÍĺScđs˘A{aÉAéĆ5NČşĚYđÍĆľÄAö¨ČşÉeXiˇđÂŻÄŕĺđşľ˝B

úIŞNąéĆAÎčÓÍ3úÉnčłađđŻAQö¨mÉťęźęđă°éć¤`Ś˝BBSÉ˝śÄAXĚâK°ĚŕAłTÉĽÁĢȢ¨đÖśÄASÄŠš˝BžŞA_JđÄÔĆ`Śçęé¨ÍASŠÉĆÁÄLvĹ éĆľÄáOĆľ˝BÜ˝AS§ÉüßÄâK°đÄłšAĂ÷đAŚłšAxâ?ČÇđˇđÂŻÄŐÁ˝B

4AÎčÓŞ?É{ađ˘ľć¤ĆˇéĆAěŃą÷ÍăľÄć|ß˝BÎčÓÍ{ľuąĚVbđaçËÎA˝Ě{aÍŹľžČ˘žë¤IvĆž˘AäjÉ˝śÄą÷đűÄłš˝BßőÍuĂşÍVŤĚbŞ čAńięEwjđŕ´zľÄ˘ÜˇBÉ੩íç¸Ab̞ɨđݳȢĆÍAÄáĄiÄĚ{¤jA¤hiuĚă@¤jŞ@ŤNĆŻśĹÍ čÜšńŠBŢĚižŞĚpˇéÉŤéĚĹ ęÎp˘AŤčČĆŕťęđeˇ×ŤĹˇBǤľÄęxĚźžžŻĹAń¨đaéƢ¤ĚšŠIvĆižˇéĆAÎčÓÍ´QľÄulNĆČÁ˝ČăAŠŞčČđľÄÍČçńČIǤľÄąĚžĚĹ éąĆÉCĂŠČŠÁ˝ĚŠBąęÜĹĚÍYęĆvÁÄęBlĆĹ ÁÄŕ100CĚYŞ ęÎAsÉĘîđ~ľŞéŕĚžBäÍVşĚxAć̸đLľÄ˘ČŞçŻśąĆđˇéĆÍČI˘¸ę{a͢ˇéŞAĄÍ˘Á˝ń˘cđ~ľÄA䪟bĚv˘đ°ˇąĆÉľć¤BvĆq×˝BťľÄAą÷ÉŚ100CAî100Íđşľ˝BÜ˝Aö¨SťÉđşľÄAŤÇEűłEźžEGŮEFEő´ĚŇđNęlđłšAôđsÁÄăĘĚŇđcYÉAĘĚŇđYÉAşĘĚŇđYÉCśAťĚłę˝ŇÉŕXÉEłšÄAľŤĚHđL°éć¤ÉAĆ`Ś˝BąĚúAž°Eçč´EěäđĺőéźÉÄ˝B

9AĺJŞAúĚć¤ÉąŤARĚźkĹÍěŞĂľAŘ100Ş]誏łęÄ°zÉWÜÁ˝BąęÉÎčÓÍĺ˘ÉěŃu¨ÍmçĘĚŠBąęÍТĹÍČAVŞäÉ?sđ˘cšćĆžÁĨéĚžBvĆö¨Éq×˝BťľÄA{CAs gŇŁQɢcđÄÂłšAÎčÓŠçűoľđsÁ˝B

ŻúAĺ̲ŕME˝EżĹĚOSĚbŘŞAÎčÓÉAľ˝B

zĚyÉÍŹüiźüăĚzĚÄĚjŞ čAÜ˝ŠÂÄżWĚsĹ Á˝ąĆŠçAÎčÓÍzÉJsˇéÓuđř˘˝BťľÄAzđěsĆľÄAsäđu˘ÄäjÉzđĄßłš˝B

ÎŐĚěS

öç ÍÎčÓÖuR¤ĚE qÍQb̤żÉyÔŇŞ čÜšńBšŞAťĚUé˘đĎܡĆĂşČOĚŇÍFĚńŨčܡBęŞĚCđSÁÄvľAĐÍŕOÉUéÁĨčܡŞAŤiÍsmĹcEłĹˇBťĚqŕFŹˇľÄş đaŠÁĨčܡBú̺ɢéÔÍńSÍřŠČ˘Ĺľĺ¤ŞAťĚSÍƾĨčA¨ťçĺiÎOjĚbÉČéąĆđǾƾȢžĺ¤BǤŠąęđŤAĺvđ}çęܡć¤ÉBvĆižľ˝ŞAÎčÓÍuĄAVşÍÜž˝čłęĨç¸Aşď࢞âńŢȢBĺëiÎOjŕc˘ąĆŠç˘ă˛ŞKvĹ éBRͲ˝Ě÷bĹ čADqÉľ˘śÝĹ éźiDÍüöUĚBqÍíĚNfĚBźŇĆŕPđzŤAťĚĄÔčŕZíĚlĹ éĆ]łę˝BjBâŞÄÍÉčˇiÉEčˇőjĚCąđĎËć¤ĆľÄ˘éBǤľÄ¨ĚžÉ]Ść¤ŠB¨Ş°ęĢéĚÍAcĺđⲡéŰÉŔ đĆčoČČéąĆĹ ë¤B¨ŕÚ˝ÉÍQÁłšéBťĚć¤ČąĆđSzˇéĹȢBvĆÔľ˝Böç ÍÜđŹľubÍöÉ¢ÄătľÄ¨čܡĚÉAĂşÍđŕÁÄąęđÜęܡB˝ĚbĚKsĚ`đAžĺŞÝđJ˘ÄˇŤüęȢĚšŠBRÍcž@É{çłę˝Ć͢ÁÄŕú̯°ĹÍČAe°Ě`đúŇľÄÍČčÜšńBĂşĚ_KÉ]ÁÄé˘Ě÷đÄéÉÍčÜľ˝ŞAú͝ĚqÉξĜhđŕÁÄAŕ¤[ŞÉV˘Ä¨çęܡBé°ÍinňqđCpľ˝Ş×ÉAÉ^đŹçęľܢܾ˝BąęđĎÄRŞÇ¤ľÄŤÉnÁÄLvČśÝĹ éĆžŚéž夊BbÍK˘ÉľÄ{đCłęéć¤ÉČčÜľ˝ŞAŕľbŞĂşÉžđsłČŻęÎNŞž¤ąĆŞoéž夊BĂşŞŕľRđŠČŻęÎA@_ÍK¸ââŚéĹľĺ¤BvĆq×˝ŞAÎčÓ͡ŤüęČŠÁ˝B

őŕÜ˝@ďđžÄÎčÓÖuúͪBđ˝čłęAąĚCŕÉéĆľÄNŐłęĢéĚÉAÇąŠěńŨçęȢć¤ÉŠŚÜˇŞ˝Ěž夊BvĆâ¤ĆAÎčÓÍuŕĺĚnŞÜž˝čłęĨç¸AŘ͢žęłęĢȢBinÍȨŕOkÉ]˝đŰÁĢéĚĹAă˘ĚlXŞäđ?ɜĢȢĆlŚéĚĹÍȢžë¤ŠBąęđlŚéxÉçFŞDęȢ̞BvĆŚ˝BőÍubÍĂşŞČş SĚłđJ¤ąĆČAlđJŚÄ˘éĚŠsvcÉlŚÜˇBé°ÍżđłŻÄłČé¤ĆČčAŤőŞbĺĚnÉÁ˝ĆÍžŚAąęđŕÁÄżŞą˘˝ČÇĆÍžŚÜšńBŕÍ]Ěnɾܾ˝ŞAé°ĚüđšČ¤ąĆÍ čÜšńBĂşÍůÉńsđďľÄĚé¤ĆČçęĨčAinĚăpŇÍşżĆĺˇČAŕÜ˝ˇ Ěć¤ČŕĚšB?ͥú̺ÉÍ čÜšńŞAąęŞÇąÉAˇŠÍlĚyłÉߏܚńBR¤ÍĂşŠç_ŞđöŻçęAVşĹÍFťĚpÍúɎŕ̞ƞÁĨčܡŞAcs˝Ĺ ÁÄđŠÄ`đYęéƢ¤ŤżŠçľÄÉEčˇĚÍ čÜšńBŢçqĚÝĘŞdČęΤĘđXŻé¨˘ĆČčŠËÜšńBŢĚlqđŠÜˇĆAíÉsĚSđř˘Ä˘éĚŞÇŞŠčܡBĹßĹŕ{̤Ĺđs¤ČÇAcžqđyńśélqŞ čÜľ˝Bú͹ęđeľÄ¨çęܡŞAŕľĂşĚäăŞIíčÉČčÜľ˝çAbÍ@_ŞK¸âręĘÄéąĆÉČéĆ°ęĨčܡBąęąťS ĚdžĹ ÁÄú͹ęđ}çęé׍šBvĆižľ˝BÎčÓÍŮRƾľܢA¢É]¤ąĆÍČŠÁ˝B

WĚŤRćâűŞnŞđUŞˇéĆAÎŹÍŤRŘč´đ~ÉüŠíš˝ŞÔÉí¸AěšECńđĆłęA5çl]čŞßçŚçę˝B

shŞRđޢÄćéÉŻÜéĆAWRŞÄŃĺőzéÉüÁ˝B4AshÍÄŃĺőzÉUđd|ŻAąęđ׳šéĆAĄxÍçőşđu˘ÄŠçßÁ˝B

ÎčÓÍžqĚÎOÉŽĚtđĎłšAíľkÉÄÂłšÄŞ°EYfĚĺđaŻ˝BąęÉćÁÄAľkĚĐ Íĺ˘ÉÜčAÉđཎŕĚĆČÁ˝BťĚęűĹAÎŐĚşđKęéŕĚ͸čAęĚ ¨đ¸Á˝ĚĹĺ˘Ésđř˘˝B

ÎčÓÍ?ÉĆAÎŐĚ@îÖĆüŠ˘uđĚ÷ŃÉŔÔŇ͢Ȣ̞B{aŞŽŹľ˝çAͤiÎŐjĚ@ćđzĚĹAÚŹČÉúíęéąĆĚȢć¤ÉBvĆq×éĆAÎŐÍĽđE˘ĹqÓľ˝BˇéĆÎčÓÍuäͤƤÉVşđćë¤ĆľÄ˘éĚÉAÓˇéKvČÇł˘IvĆşđ|Ż˝B

7AshŞěĚ]źÖĆiUˇéĆAW̞ъ¤ÍqĚ˝źQRŠkĆěYŤşéđhľAđˢÄćéÉUßÜšAéĚlŻđAęÁ˝BshÍRđÔľÄćéĚ~ÉüŠ˘A¸ ĹşéRÉǢAíŹđJčL°˝BshĚORÍĺsđiľAşéRŕşĚ埪ľ˝ŞAŞDľ˝¨SÄđćčԾĊçÁ˝BŠ¤ÍłçÉZqĚŠäjĆčíËSžçzđVěÉUßÜšA׳š˝BąęđóŻshÍPŢľ˝BşéÍěĚĺőzđ׳šéĆARđŻßÄçőɽ皽BăćâÍťĚăÄŃĺőzđUß˝ŞAşéÍăşĹąęđŢŻ˝B

SÉ˝śÄwŻđ§ÄAS˛ĆÉ2lĚmŐđđuŠšAíq150lđłöłš˝BÇăńĹCšľ˝ŇÍAäjäÉ°˛łš˝BłçÉAžwś5lđ˛ěYɲFľÄAđL^łš˝B

ąĚúAúĆ誹˘Ä˘˝˝ßAÎčÓŠçěŃÉŐńĹúlĚL^ÉÚđĘľA5NČşĚYÉ¢ÄÍŹâŠÉťđşľAߪd˘ŇÉÍđHđşľÄđľAHÜĹťđŇÁ˝B

333N1AŹżĚYÉgŇđčCDđß˝ŞAYÍťĚv¨đĢ˝B

5AÎčÓÍ? {ɢ˝ŞAaóŞŤťľ˝˝ßřŤÔľ˝BÎŐĆžqÎOAíľkđÄŃoˇĆAÖÉTŚłš˝BžŞAÎŐÍÎčÓĚ˝ĆUčAÎOEľkđnßŕOĚQbâeĘđŢŻ˝BąęÉćčÎčÓĚaóđcŹˇéŇ͢ČČÁ˝BÎŐÍÄŃ˝đUčAÎGEÎŹđĺőɢҾ˝BÎčÓĚaóŞľńˇéĆAÎGŞ˘éĚđŠÄÁŤu`¤Í˝ĚÉąąÉéŠH¤ÉËÁđCš˝ĚÍAłÉĄúĚć¤ČúÉőŚé˝ßĹÍȢŠBNŠÉÄÎę˝ĚŠHťęĆŕŠç˝ĚŠHNŠŞÄńžĚĹ ęÎAťĚŇđćnEľÄęć¤IvĆşđ°˝BąĚžtÉÎŐÍĺ˘É°ęu`¤ÍvçĚ]čAŠçâÁÄŤ˝ĚšAĄAčԡƹëšBvĆq×˝BúăAÎčÓŞÄŃÎGÉ¢Äâ¤ĆAÎŐÍuŮđňśÄŠçůÉÁĨčAĄÍůÉšźÎĆžÁ˝ŠĆvíęܡBvĆŚ˝ŞAŔŰÉÍÎGđOÉRłšAAçšČŠÁ˝B

L˘ĹĺQŞśˇéĆAÎŐͧŠÉqĚÎâÉRş3çđ^ŚA媜ľ˝đńçš˝B

Ĺú

ÎčÓĚaóŞ˘ć˘ćŤČéĆuľÄOúĚăÉčAŕOĚSťÍVŞIíčćArđđƤɼ÷EŐâJEůđEH÷ĚÖđćčâßéć¤ÉBŞÁâqçÍrƢŚÇŕżęđŁęȢć¤ÉBĚđťÉűßéÉÍAÚšéĚÍíÔđp˘AŕóâíßđˇéKvÍł˘BĺëiÎOĚjÍÜžc˘ĚĹA°ç˝ĚuđpŽÉÍÜž˘Ĺ ë¤BRiR¤ĚÎŐjČşAeXĚQbÍA˝Ě˝Éá¤ĚłŤć¤wßćBĺëÍÎkƤɌ;AinĚŕć`đđçĚúßĆľA¸âŠÉTÝ[U¤ĚžBR¤Í[üčˇiüöUĆčˇőjđOvšćBąęÉćśéĚł˘lÉBvĆâ˝đ°˝B

333N7AÎčÓÍľ˝BN60AÝʡéąĆ15NĹ Á˝BéĚŕɧŠÉRJÉłę˝˝ßAťĚÝđméŇ͢ȊÁ˝Bś¨đőŚÄłęA˝ËĆľ˝BćđžcéA_đcĆłę˝BăAťĚâ˝Íççę¸AÎŐŞŔăŔ đŹčAÎOÍťĚřSĆťľ˝B

l¨Eíb

ÎčÓŠçÍŞÇßČŠÁ˝ŞAźlɨđÇܚġĚđDÝAżlmĺvđopľÄĽßEŻ§đŽŚ˝BÜ˝AwćâxČÇĚjđŇ[łš˝Ć˘íęéB§łđqľA§}đMňľ˝ąĆĹŕmçęéBŠČčĚîĆĹ čA{čÉCšÄ¸sđơíbŞ˝LÚłęéBťĚęűĹ°ĺČĘŕżíšÄ˘˝B

Ťiđ\ˇíb

316N12AÎčÓĚoĚvĹ éLĐŤRŁzŞŤĆĹÉťśÄ˘éĆAÎčÓÍTŠçßĢ˝BŁzŞÎčÓđŠçŠ¤ĆAÎčÓÍ^ÉóŻÄ{ľAÍmđ{şĹÄŃńš˝BťľÄAŁzĚńđÜé椽śAťĚÜÜEľÄľÜÁ˝B

319N3AÎčÓŞŤjŠçŁ˝ˇéĆAQRč^É˝śÄłzĺđzŠš˝BľŠľAË@ƾĝĚĺŞöóľ˝BąęÉÎčÓÍ{ľÄč^đßĆľA{čÉCšÄŤ}ÉYđˇsłš˝BžŞAˇŽłÜąęÉă÷ľAč^ÉťđşľAĺäeđÇĄľ˝B

320NA{aâ媎ŹˇéĆA@ßđXÉľľ^pˇéć¤ÉČčAÁÉÓđćơéÉĹŕdŤđu˘˝B éAÁĽÁ˝ÓlŞnÉćÁ˝ÜÜA~ÔĺÉËüľ˝BąęÉÎčÓÍ{ľA{叡@Ěég?đÄŃÂŻÄulNŞßđ§čˇéĚÍAVşÉĐsđLßé˝ßĹ éBÜľÄAVşć衢{aĚÔĹÍŽXĹ éBnđçšÄĺćčüÁÄŤ˝ŇÍA˝lĹ Á˝BȺيȊÁ˝ĚžBvĆ⢿ˇĆAég?Í°|ĆŮŁĚ ÜčunÉÄüÁÄŤ˝ĚÍAÁ˝ÓlĹ čÜľÄAržąęđ§~ľ˝ĚšŞAžtŞĘśČŠÁ˝ć¤ĹľÄBvĆAćĆłę˝uÓvđgÁÄľÜÁ˝BąęÉÎčÓÍ uÓlĹ ęÎAžtÍĘśď˘ČBvĆ΢ȪçŚéĆAég?đĺÚÉŠÄ߾ȊÁ˝B

321NA]YĚŤÍża̢cĚŰAVäĚŘĚĄ@đëÁÄŹłľÄľÜ˘AÎčÓÉaĹaçę˝BÎčÓÍăÉąęđ÷âÝAžíđÇĄľ˝B

11AÎčÓÍ˝ĚVâFđĺőÉľ˘˝BęcŞ ˇéĆAÎčÓÍŔđÍńĹďđJ˘˝Bęç˘ĚĹAÎčÓĚßbÉČÁ˝BÎčÓŞnľŠÁ˝ A×ĆĚzĆ˝NÉŕnÁÄriďŞsă´ćźějđÁĢAÉÍŁč˘ÉČéŕ Á˝BťĚ˝ßAzÍ°ęÄďÉQÁľČŠÁ˝BÎčÓÍŔđ¤ÉľÄ˘éVÉuzÍsmĹ éŞAǤľÄĢȢ̞뤊BrĹĚĹ Á˝çAzßiŻjĚ̢´ą´ÉߏńBäÍłÉVşđĄßć¤ĆľÄ˘éĚÉAǤľÄCvÉwČť¤ĆˇéƢ¤ĚŠBvĆęčAgŇđhľÄzđÄŃńš˝BzŞ ˇéĆÎčÓÍtđđíľA˘ŞńčnßéĆAzĚrđřŤńšČŞçuäÍŠÂĨĚVÉCŞˇľÄ˘˝B¨ŕÜ˝äĚĹčÉOŤOŤľÄ¨ë¤ČBvĆÎÁ˝BzɧhČ@îđşľAQRsŃÉCś˝B

324NAQRĚćRÍ´őČl¨Ĺ Á˝ŞAé羪nľŠÁ˝BćRÍÍŕjɲFłęAÎčÓÉyŠˇéĆAÎčÓÍćRĚߪÚëÚëČĚđŠÄućQRÍťęöÜĹÉnĹ Á˝ĚŠBǤľÄŠŞťęŮÇÚëÚëČĚžBvĆĺ˘ÉÁ˘˝BćRÍ˝pČlżĹ čA¢¤ÁŠčućúAłšČăšÓÉŕĚSÄđDíęAąĚć¤ÉnľÄ¨čܡBvĆAÎčÓŞăš°ĚogĹ éĚđYęÄAyŚÉŚÄľÜÁ˝BÎčÓÍu㚯Ě\ŠÉíę˝ĚĹ ęÎAťĚâđľÄâëËÎČBvĆ΢ȪçÔľ˝BćRÍĺ˘É°ęÄA@ŞľČŞçÜđŹľAÎŕÜÜČçČŠÁ˝BÎčÓÍuäŞ@ĽÍmđ´Żé˝ßÉ éĚžB¨ÍVśĹ čA˝ŕSzˇéÍł˘BvĆşđ|ŻAÔnAßAK300đşľ˝BťľÄA˘ĚUé˘ÉाťĄđÂ椊߽B

ÎčÓÍíú ćčśwđDÝARˇĚĹĹŕíÉňśÉjđÇܚĝęđŽ˘Ä˘˝BÜ˝AĂăĚé¤ĚPŤÉ¢ĊŞČčĚlŚđ_śAŠŤâňmŞĚ^ˇéŮǝ̊ŻÍ[ŠÁ˝BlÉżđÇܚĢ˝A?H´ŞZĚăĺáđ¤É§ÄéđŠß˝ęĘɡľ|ŠéĆuąę͸ôĹ éBǤľÄąęĹVşđęō椊BvĆĺ˘ÉÁ˘˝BbŞińĹŻňiŁÇjŞąĚôđć|ß˝ęĘÉČéĆuąęČçÎMĹŤéBvĆ´zđq×˝BŢĚVpBÍAąĚć¤Ĺ Á˝B

324NAÎčÓŞßxĹëčÉoć¤Ćľ˝AĺëöŕäÍuŤiOćâjâiniWjĚhqŞŃĚ@ú˝ęĨčܡBŕľĎŞNŤÄľÜŚÎAé¤Ć˘ŚÇŕęvĚGÉߏܚńBˇôĚĐđYęÄÍČčÜšńBÍŘâĹłŚsáQĆŹčžÜˇBnđçšéĆQŞNąéĚÍAĄĂćčĚúßơ׍šBvĆć|ß˝ŞAÎčÓÍçFđĎŚÄ{čuŠŞĚ˛ÍÍŠŞŞęÔmÁĢéBÎoĘĆv¤ŠB¨Í˝žśđŠÄžÁÄ鞯Šë¤B¨@ŤŞSzˇéĹÍȢBvĆž˘Ôľ˝BąĚúAÎčÓÍbđÇÁĢ˝ŞAťĚŰÉnŞŘÉËľÄÉAÎčÓŕë¤ĺŻŞđˇéĹ Á˝BÎčÓÍubĚžđp˘ČŠÁ˝ĚÍAäĚ߿ŠÁ˝ŠBvĆž˘AöŕäÉŠĆŃŚđşľAÝĘđÖŕňĆľ˝BąĚŞŠbÉ`íéĆAyŠĚŰÉÍžđÁġéć¤ÉČÁ˝B

326N3AéÉÎčÓͧŠÉRcđ@ľć¤Ćv˘AŚâŕâđĺÔÉnľÄOÉoć¤Ćľ˝BľŠľAišĺĚĺq¤ďÍąęđF߸ÉßçŚć¤Ćľ˝ŞA]ŇŞéĆQÄÄťęđ~ßłš˝BžŠAÎčÓͤďđÄŃoˇĆAEąÉŔĹ éąĆđĚŚAUsŃÉCśéƤÉAÖŕňÉś˝B

öŮć

ÎčÓŞśÜę˝AÔ˘őŞşŕđĆçľA˘CŞVŠçëÉ~袞BąĚőiđŠ˝ŇÍAśÜę˝qŞń}ČśÝÉČéĆvÁ˝Ć˘¤B

14ÎÉČéĆAşlÉtŤ]˘AzÉs¤Éoéć¤ÉČÁ˝B éAĺÉńč|ŠÁÄĚđáśÄ˘éĆAĘčđslŠçÚđóŻAťĚĚęlÉźW̥ƤĽŞ˘˝B¤ĽÍÎčÓđęÚŠéĆADę˝ËoĚżĺĹ éĆŠ˛˘˝B¤ĽÍ]ŇÉüŻÄuüą¤ÉŠŚéÓ°ĚNĚşFâeeÉÓđüŻÄÝëBílČç´éuŞ´śćęéĹ ë¤B°çŤAĆĚłÉČéĹ ë¤BvĆęÁ˝B¤ĽÍĺđĘčߏ˝ăAÓĆÎčÓĚđv˘ÔľA]ŇĚęlÉŢđAęÄéć¤ÉžÁ˝B]ŇŞĺÉÁ˝ŞAůÉxAÎčÓÍÁ˝ăžÁ˝Ć˘¤B

ÎčÓŞZđ\ŚÄ˘˝˝k´ĚRşĹAŘŞRşĚć¤Č`ĆČÁ˝BłçÉAÎčÓĚĆĚëÉlQŞË@ƾĜŚAüčĚÔâtŞˇńÉÎÁ˝BťĚŠ˝ÚÍAlĚpÉťÁčžÁ˝BąĚďČťŰÉAşˇâlŠŞWÜčuąĚĆÉZŢÓlŠçÍAń}ČiĆŔXČçĘuđÁĢéB°ëľ˘śÝÉČéâŕmęńBvĆAű𾌽BťľÄA˝ĚlXđÄŃWßéĆAÎčÓđúöˇé椊߽BŮĆńÇĚl͸ξAÜĆŕÉćčíČŠÁ˝ŞA?§ĚshĆzȧĚú¨ěžŻÍAłÉž¤ĘčĹ éĆ´śA¤ÉÎčÓÉŕđľ˝BÎčÓÍąĚńl̜ɴśA_ěĆɌ;ĝęÉń˘˝B

ÎčÓŞshĚÝěşÉ Á˝ Aĺőɨ˘ÄuÍÝśCvÝEB樳žC˝üűBvƢ¤ĚwŞŹsÁ˝Buć¨vŠçužvđŻÎuĺővĆČčAu˝vĚŞuűvĚÉüęÎu vĚđŹˇBťĚăAÎčÓÍĂŚĚĘčĺőÉsđu˘˝[10]B

şĹ_ěĆđsÁĢ˝AĚÔŠéšâéĚšŞÎčǪ́ɡąŚÄŤ˝BAéĆąĚđęÉ°˝ŞAęÍuŤˇŹÄ¨Â誾Ä鞯žĺ¤BsgČ\ČÇĹÍȢžĺ¤BvĆCÉŕŻßČŠÁ˝BzęăAěÉkěÉo˝ÎčÓÍA˘ÂŕžŰĆpJĚšđˇ˘Ä˘˝BÎčÓÍźĚzęÉąĚđ°éĆAźĚŇ௜ć¤ÉšŞˇąŚÄ˘éĆŚ˝BÎčÓÍuc˘ AÜžŞĚ˝É˝ ŠçAąĚšŞˇąŚÄ˘˝BvĆęÁ˝BzęĚęlŞAAÁÄtóÉąĚđńľ˝BtóÍČOćčAÎčÓĚOŠŠç˝žČçĘŕĚđ´śÄ˘˝ßAąĚńđˇ˘ÄzęŠçđúˇéđ߽Ƣ¤B

zęăA éVŞÎčÓÉÚđ~ßéĆuMöÍK¸âlĚăɧÂŇĆČéBbúĚÎA¤dci¤˛ĚAdcÍjđ}éć¤ÉBvĆşđ|Ż˝BąĚžt𡢽ÎčÓÍuŕľMaĚž¤ĘčĆČÁ˝çÎAťĚśżđľÄYęȢžĺ¤BvĆÔľ˝BUčÔéĆAťąÉÍŕ¤VĚpÍłŠÁ˝Ć˘¤BľÎçożAŔĚŐ ĹbşđľÄ˘˝AGĚVRĚ}PđóŻA߸ĆČÁ˝Ş Á˝BAsĚšAĚQęŞß¸ĚńĚßđ貯ÄsÁ˝˝ßAşmÍäćÉĆđǢnß˝BťĚđˢÄÎčÓÍŚ°éŞo˝BÇÁčŞÁĢȢŠĆUčÔÁ˝ťĚA ĚVĚp𩵽BVÍÎčÓÉßĂŤułÁŤĚĚQęÍAäŞúÁ˝ŕĚžBMöÍBĚĺĆČé׍¨űĹ éŠçA~Á˝ÜĹžBvĆq×˝BÎčÓÍqçˇéĆAފ糌𿤽Ƣ¤B

328N11AÎčÓÍzDŇĚ×Éşđ°Aĺ?ŠçnÍľ˝BĂÍŹXŢíęAŇóČŞŤręĢ˝ŞAÎčÓRŞ ˇéĆXÍZŻÄŕa碞BťľÄAnÍľIŚéĆAÄŃŹXŞĂđßsľ˝BÎčÓÍąęđ_ěĚŻĹ éƨŚAąĚnđěšĂƟï˝B

332NAŰĚć¤ÉĺŤAöŤŞÖ`ĚŹŻŞoťľAkÉŠçźěÉŹęĢąĆ50]äAťĚőžÍnđĆçľ˝BÉÍÖĆżAťĚĚšÍ900˘]čćÜšąŚ˝BÜ˝A´Ş?ĚäËŠçťíęAÎčÓÍąęđŠéĆěŃAQbđ?ÉWßÄŠďľ˝B

333NA?fŞăÉüčAčŚÎŞ?Ěk60˘ĚÉÄľ˝BnßAÔEEŠĚ_Şü菜ÁÄĚć¤ÉČčAťĚˇł10CÉnÁ˝BÄšÍAŞ˘˝ŠĚć¤Ĺ Á˝BÄż˝ÓčĚynÍAóCŞÎĚć¤ÉMšçęA˘ă°çę˝oÍVÜĹÍą¤ĆľÄ˘˝B_ĆĚŇŞÄťęđŠÉsÁ˝ĆąëAyŞRŚÄ˘éŠĚć¤ÉŚŤ§ÁĢ˝BÜ˝A1Ú]čĚÎŞ1 čAÂFĹyA@˘ÄÝéĆáüĚć¤ČšŞľ˝Ć˘¤BÎčÓŞľ˝ĚÍťęŠç21úăĚĹ Á˝Ć˘¤B

ťĚź

332N1AĺíĆFśŽÇĚgŇŞˇéĆAÎčÓÍďđsÁÄŕÄČľ˝B཯ČíÉČÁ˝ AőÖu˝ÍĂŚĚîbđJ˘˝NĺĆä×ÄǤŠ뤊BvĆ⤽BőÍuĂşĚ_dŞÍciŤMjđ˝ŹAY|ěŕśÍé°cijđ´zľÄ¨čܡBO¤iÄĚâZ¤AṳAüĚś¤jČä×é׍śÝͨç¸AŹçviŠéjÉŽśÝƢŚéĹľĺ¤IvĆŚéĆAÎčÓÍÎÁÄulŞŠçđmçȢąĆŞ ë¤ŠB¨ĚžÍržßŹ˝éŕĚĹ éBŕľ˝ŞcÉoďÁ˝ČçÎkʾĹęÉdŚAŘdiŘMEdzjĆÚđŁÁÄ÷đ¤žë¤BőiŤGjÉöľ˝ČçΤɴđěŻAVşĚe đćčÁ˝Ĺ ë¤BĺävŞđs¤ÍöžłĺÉAúđá§Rơé׍ŠéĚžBĐżijâinBqiinňEintEinşjĚć¤ÉAÇiŁéjâÇwisž@jđ\˘ÄVşđćÁÄÍČçĘĚžB˝ÍńŤĚÔÉÍ ë¤ŞAŹçvĆä×éČÇŘ꽢IvĆŚ˝BQbÍFAÚńľÄÎđĚľ˝B

332NA\JŞŤręAża[ĺĆĺősźĺÉŞżA5lŞSľ˝BÜ˝AźÍĚîRĹÍ{ĚöĚĺŤłĚ é蚪~čA˝nĹÍ3Ú~čAEnĹÍ1ä]čŕĎŕÁ˝BłçÉA×bÉPíęÄSľ˝lŞlđ´ŚAž´Ey˝E˝EćâSEL˝EçčÉnéç˘]čĹ÷ŘŞ|óľA¨ÍSĹľ˝BÎčÓÍ°ĹłˇéĆAőÖußÉąęöĚĐŞ Á˝Ĺ 뤊BvĆâ¤ĆAőÍuüAżAé°AWĚSÄÉŠçęÜľ˝BТÍVnĚíĹÍ čܡŞAžĺŞĎđ׳ȯęÎNąéÍłAĚÉhVĚ{ÉGę˝ĚĹÍȢŠĆvíęܡBNAŚHđÖśçęÜľ˝ŞAîqiŢĚđĂńĹ´žßĚOúÉÍÎđgí¸â˝˘HđĆéKŞśÜę˝BjÍú̽˘ĹÍ_ĆłęAđ㪸ÔĹ čAąĚKđÖŚÄÍČčÜšńB˝Á˝1lĚSQÉćÁÄA¤šÍšČíęܡBÜľÄQ_ĚŚÝđÁľ܌ÎAăéŞ{ŽľČ˘Ş čܾ夊IVşđąĚlÉÍoÜšńBîRęŃÍWĚśóŞśçę˝Ĺ čASŠÉąęđňśłšéĚšBvĆŚ˝BąęđóŻÄÎčÓÍuŚHÍůÉóBĚĆČÁĨčA˝ÍťĚÉśÜęçÁ˝ĚĹAąęđŮơéÍoȢČBČOOcđsÁ˝ŰAqÍňĚbÉߏȢĚĹA¤˝éŕĚąęđőơ׍ĹÍȢĆĚcŞ čAĚÉąęÉ]ÁĢ˝ŞA˝˘ÍąĚ˝ßÉТŞÁ˝ĚĹÍȊ뤊Iqͽ̽˘Ě_Ĺ čAŚHĚ@đłľčßęÎÍNŤČ˘Ĺ ë¤BŽÍŹâŠÉTĚčcđ˛×ÄAťę𡊚éć¤ÉBvĆđşľ˝BąęđóŻÄLiÍătľAîqŞđăŠç¸đWßĢéąĆŠçAŚHđłšAXÉĂ÷đAŚÄâK°đÄAËđľÄâJđňśłšélB\ľq×˝BąęÉŠĺYčč?Ş˝_ľuwtHxćčĜܡÉA XÉćÁĚ͸íęAACŞRęoľÄčšĆČéĆLÚŞ čAqĚČOćč蚪~ÁĢ˝ąĆÍžçŠĹˇBĚÉĄńĚęŠÍqĆÍÖWČAAzŠç¨Łľ˝˝ßśľ˝ÉźČčÜšńBqÍŤŇĹ čAǤľÄąĚć¤Č\QđסƢ¤ĚšŠIĄńĚ´öđlÉßéĆž¤ĚÍAÔáÁĢéĆvíęܡBĄAXşđ˘čÜľ˝ŞA°ç XĚÝÍľ~ĚnÉłA˝ŞRěĚ¤É é˝ßACŞRęoÄčšĆČÁ˝ĆvíęܡBqĚ@ŤŤđČÄAîxEČRĚÔĹąęđňśłšęÎAVşÉĘçȢąĆŞ čܾ夊BvĆq×˝BÎčÓÍąęÉ]˘AXşđnşĚľŚĚęÉÚłš˝BÜ˝AČOĘčÉóBĹÍŚHŞsíęéć¤ÉČÁ˝B

(2)100l-OŠçä@E

OăŠçä@EÜĹ

ńńZN|ăZľN

żŞĹSˇéĆAÍܸOlĚŤÉćÁÄŞłę˝BłçÉťĚăͳܴÜČnćĹZ˝Ě¤ŠŞťSđdË˝B˝ĆŚÎěđSÉľ˝nćĹÍAńńńNŠçÜŞăNĚ ˘žÉZÂ̤ŠŞüęăí觿ăíčxzľ˝BŞôÉćé˘îsŔŞąąĚăÉÍAżăÉÉ`Śç꽧łŞłŠńÉMÂłęéć¤ÉČÁ˝BÜŞęNAä@ŞđÄęľ˝ŞAąĚ¤ŠÍˇąŠ¸AŞťęÉĆÁÄăíÁ˝B;ξΜťĚuŠŕăvĆlŚçęĢéBńsĚŰssˇŔiąĚă̢EĹĺĚssjÉÍAWASĚŠç¤lŞKęAżĹ߸羢iXđŕ˝çľ˝BŞôĚăÉÍ@łA|pAšyAťľÄśwŞŠÂÄȢˇčăŞčđŠšAß×âűĚnćŠçÉŹęąŢeżÉćÁĢÁť¤LŠłđľ˝BťăÉŕĘpˇéśwâüpá]ĚKÍŞm§ľ˝ĚŕąĚúĹ éB

@Oă

@@é°@220|265

@@ĺ@221|263

@@ŕ@222|280

@źW@265\316

@W@317|420@¨ćŃ\Ză@304|439

@ěkŠă

@@ěŠFv@420|479

@@@Ä@479|502AŔ@502|557AÂ@557|589@

@@kŠFO`m\Zn351|394

@@@ă`m\Zn384|417

@@@kŔ@386|534

@@@kÄ@550|577

@@@é°@534|550

@@@źé°@535\557

@@@kü@557|581

@ä@@581|618

@@618|907

AWA

@@^XÍČĚí˘

@@ŹuĽ

| @OăŠçä@EÜĹ@220N|907N |

ID |

l@@@¨ | L@@E@ő@l |

23 |

ş | \`ŕIČRtEźÉ |

24 |

Î | \ŢpIM° |

25 |

¤Ľ | \´kÉžŻę˝ěb |

26 |

ÎčÓ | \ăćâĚcé\zęŠçgđNąľÄăćâđÄ˝cé |

27 |

¤`V | \ĹĚĆ |

28 |

ľ Y | \óom |

29 |

ŠŁž | \cl |

30 |

ńH](šé) | \ké°céÉČÁ˝VqŻĚ°ˇ |

31 |

Á_ | \žÉdŚ˝żlŻť |

32 |

é | \Ŕ¤ŠĚnnŇ |

33 |

ŕé | \ä@Ěńăcé |

34 |

ž@ | \¤ŠĚîbđz˘˝źN |

35 |

ş÷ | \źćđçľ˝óom |

36 |

ĽV | \jăBęĚé |

37 |

ĺĹ | \Ĺôľ˝ĺíĚŤ |

38 |

ş@ | \JłĚĄ@ăźĚčöp |

39 |

Ŕ\R | \ŔjĚA˝RńĚ |

40 |

| \đă\ˇélćĺl |

41 |

má | \đă\ˇélš |

42 |

kÓÜ | @\céĚP |

43 |

Řú | \ś|ťAUś |

44 |

Ő | \ĺOIl |

45 |

ş@ | \ŻWĹc˘ ŠçđŤAˇë?˝Ělŕ]ż |

46 |

ĺLˇ | \lEŻWAŻťĆtŤ¤ |

47 |

¤B | \ęĘŻťAGíĚ |

48 |

żT | \ăĚÉ |

49 |

Š | \QE˝RńĚ |

23@şi181N|234Nj

`ŕIČRtEźÉ

(1)@şÍęŞęNÉkĚ˝aĚĆëÉśÜęAfÉ{çłę˝BńZľNÉR´ĚŤőͺ̡Žę˝Ë\Ě\đˇŤAŢĚZŢíçÔŤŽŞĚĆđOx˝¸ËÄÍđBOxÚĚKâĹşÍć¤âŤőĚč˘đˇŤüęéĆAÄęĚ˝ßĚĺČvćđ`˘ÄÝš˝BŤőŞˇ]ĚăŹćĆŹćđmŰľAşŹćđ_Ćˇéˇ ĆŻżđńĹŘkĚi`L21jÉÎRľA@ďđĆçŚÄkđźĘŠçͳݿɾĪˇéƢ¤vĹ éB

ąĚíŞÍťęŠç\NăÉŔťˇéOăđ\ŠľÄ˘éŞAťĚšĚčÍ˝RĹÍČŠÁ˝BńZŞNAÍęĚě]𢞍Ał|IČĺRđŚ˘Äěşľ˝BşĚžÉćčAˇ EŤőĚAR͌;ġ]ĚÔÇĹRđ|ľ˝BąęŞLźČÔÇĚí˘Ĺ éB

ńęlNAşĚÓŠÉľ˝ŞÁÄAŤő͡]ăŹćĆlěČĚLĺĹěČnćđčɨłßéąĆŞĹŤ˝BĆąëŞńęăNÉAˇ]ŹćĚŤőĚxznćđçÁĢ˝ŤRÖHŞˇ RÉEQłęÄľÜÁ˝B

̧qĚĄŞăżĚźÎŠčĚcéđpľAńńZNÉVľé°¤ŠđnݡéĆAŤőͿ̳Ťđpłˇé˝ßĆ壾AżcéđźĚÁÄŚĘľ˝BľŠľŤőĚÍĘíAlěČnćĚĚĚnźÉżČńĹĺĆćÎęéBşÍĺĚÉÉACľ˝B

Ťőͺ̽ÎđľŤÁġ ĆíÁÄskľAÜŕČńńONÉľ˝Bˇ ÍV˝ÉŕĚđéžľ˝BşÍł\ČŤő̧qđxŚČŞçAĺĹS đÉŹÁ˝BşÍ嚎ę˝sčrđöľ˝ŞAćčĺČé°ÉÍŠČíȢĆĺÁĢ˝B

ťęĹŕ°É˝xŕŞRđčAťĚ˝ŃÉŢłę˝BńOlNAşÍĹăĆČÁ˝ŞĚĹÉavBÜOΞÁ˝B

şŞSČÁÄÜŕČAŢĚźÍmŞÉˇŽę˝RtĆľÄmçęéć¤ÉČéB˝ĆŚÎAşŞŮĆńÇłhőČłlĚssĚsÇĚăĹĂŠÉGŐđtĹéĆAGĚĺRÍÁŤ íÄŞGđsłš˝CíĚ}ÄŢpľ˝Ć˘¤bŞ`ŚçęĢéBęÖĚčľÔâAŕŞÎâěđné˝ßĚľŠŻđlÄľ˝ĚພƢíęĢéB˝˘IŕĚ ˘žÉAlmđ´Ś˝íĚVËƢ¤şŞÓçńžBvăÉűęĚĚĺOśwŞŹsľÍśßéĆASmS\ĚĘfČRtƢ¤şĚC[WŞĹÜÁ˝BzťłęA_iťłę˝şđŽŹłš˝ĚÍAęl˘IĚŹŕwOuxĹ éB

i2j şiW [K[ @A181N - 234NjÍAăżúŠçOăĚĺżĚĄĆERtBÍEžią¤ß˘jB

ięZŃLĚqˇB×RSĺ]ĚqBćÍňiżă¤Ôą¤jBĺżĚŇĹ éŤőĚnĆđŻAťĚqĚŤTĚĺĆľÄćⲾ˝B´Aç´ĆŕÄÎęéBĄŕŹsâězÉÍşđâJéňâKŞ čA˝ĚĎőqŞKęĢéB ČÍŠvlBqÍĺżÉdŚČ|iŹstßjĹíľ˝áŰBˇÉÍŻśĺżÉdŚĆ¤ÉČ|Ĺíľ˝ŽâAźWĚ]BhjÉČÁ˝Ş˘éBe°ĆľÄ]ifjĚŹÍžçşAŻęZĹŕÉdŚ˝ŕőƝ̧qĚAŻęíĹŻśĺżÉdŚ˝ĎČÇŞmçęéBę°ÉÍAé°ÉdŚ˝aČÇŞ˘éB

śă

Bŕä×Szs§iťÝĚRČŐsě§jŞ{ŃžŞAośnÍsžBgˇÍ8ÚiăżĚ Ě1ÚÍ23cmĹ8ÚÍ184cmAé°EźWĚ Ě1ÚÍ24.1cmĹ8ÚÍ192.8cmÉČéjBťĚcćÍOżłéĚĚięZŃĚLĹAÍ]B×RSĚĺiS̡Żjđąß˝l¨Ĺ éŞAşŞc˘ÉľÄ˘éBśęĚÍŕŻlÉc˘ÉľÄ˘˝ŞAÍăÉăČĚvđWÁĢéBNĚŁę˝ZÉÍŕÉdŚ˝ŕőAíÉÍŻśĺżÉdŚ˝ĎAźÉ Ş˘éB

Üžc˘ ABŠçíĚĎƤÉ]ĚşÉAęçęěűÖÚZˇéBąĚĚsŤćÉ¢ÄwOux{`ĹÍA]EşÍĺÍpĚ˝ßđóŻÄŹÍžçÉC˝łęéŞAăżĚŠěŠçÍéኪŹÍžçĆľÄhłęAťĚăŤ\ĚłÉgđńš˝ĆČÁĢéBąęÉÎľÄĺčźVÉřwŁétHxĹÍAŠěŞC˝ľ˝ŹÍžçĚüpŞaľ˝ĚĹŤ\ŞăíčÉşđC˝ľ˝ŞAŠěŠçÍéኪčÜęAéáŠÍŤ?ĚÍđŘčÄşđǢoľAşÍŚę˝ŞŔ2Ni197NjÉŻOĚ˝ÉÁÄEłęAńđŤ?Éçę˝ĆČÁĢéB

ťĚăAşÍtBĹíƤɰkJÇĚśÉüčADńĹuŔávđĚÁĢ˝Ć˘¤BąĚúÉÍŠçđÇEyBÉäľÄ˘˝ŞAĚlÔĹąęđFßéŇÍŮĆńǨç¸AeFĚÁB˝ižŃEÁóĚqAÁĎĚíjâžŻŞťęđFßĢ˝Ć˘¤BÜ˝AąĚúÉnłĚźmEŠłFĚşđWÁ˝ć¤Ĺ éBąęÍĺčźVÉřwĺőzLxÉŠŚébĹAŠłFÍuĚşÍFŞÄX˘ŞAË\ÍNÉWíšéÉŤévĆž˘AşÍąęđóŻüę˝BüÍĹÍąęđÎÁÄuEžĚĹIŃđ^Ä͢ŻČ˘vĆľ§Ä˝Ć˘¤BąęČ~AsíĘĚşđińĹIÔąĆđuEžĚĹIŃvĆÄÔć¤ÉČÁ˝B

änĚŠłFĚČÍĺőzĚ°äďŕî̡oĹ čAäďŕîĚoÍŤ\ĚČĹ é˝ßAäďŕîEŤ\Í`ĚfÉ˝éBÜ˝AşĚˇoÍ[Ëžç?âQĚČAoÍ?żö̧qĚČĹ čA?żöĚĚ?ŕeĘĹ éB

OÚĚç

žĚăÉ`Šę˝OÚĚçĚlq

ąĚ ŘkĹÍAŔ5Ni200NjÉŞĺÍĐđĹżjÁÄe đčÉľAěiĚ@ďđMÁĢ˝BŤőÍĺÍĐĚwcđŁęÄŤ\đčAtBkEVěiÍěČězsVě§jÉéđáÁĢ˝B

şÍ°kJÇĚúđÁĢ˝ŞAFlĚŞŤőĚşÉoüčľÄAşĚąĆđŤőÉbľ˝BlŢđßéŤőÍÉşđAęÄŤÄęéć¤ÉńžŞAÍuşÍŞÄńžç˘Ĺéć¤Čl¨ĹÍȢvĆžÁ˝˝ßAŤőÍ3xşĚĆÉŤđ^ŃAâÁĆşÉ}ŚéąĆŞĹŤ˝BąęŞLźČuOÚĚçvĹ éBĺčźVĚÉćéĆAwĺőzLxÉÍAŤőŞl¨ÓčĆĆľÄLźČinJđKËAinJÍu¨đŻéÍrÉ čvĆľÄułvĆuPvAˇČíżşĆ?ĆđE߽Ƣ¤bŞÚéBÜ˝wé°ŞxÉÍAşĚűŠçŤőđK˽Ƣ¤bŞÚÁĢ˝Ć˘¤BťĚăÉĺčźVŠgĚÄęĆľÄAuuot\vÉÍžçŠÉŤőŞşđKË˝Ć˘Ä éBťęČĚÉąńČŮŕđ§ÄéĆÍAŔÉóĚŞçĘbĹ évĆ éBąĚAşÍŤőÉξĢíäéuVşOŞĚvvđâIľAEˇ Ć˝éąĆđđŻÄܸtBEvBđĚLľAťĚăÉVşđ¤×ŤžĆŠß˝Bąę𡢽Ťőͺ̊ŻÉęÝAşÍŤőÉdŚéąĆđłřľ˝BąęđEžĚoIĆÄÔB

ÔÇĚí˘

Ŕ13Ni208NjAŤ\wcĹÍjĚŤűjŞăpĆČéąĆŞŮĆńÇčIĆČčAˇjĚŤűgÍ˝ˇçëÔÜęĢ˝BŤűgÍŠçĚ˝đ~¤ôđşÉˇą¤ĆľÄ˘˝ŞAşĚűĹÍŤ\ęĆĚŕÖŕßÉŤő¤XŞŤÜęéąĆđ°ęÄAąęÉßńçČŠÁ˝BťąĹŤűgÍęvđÄśÄOĚăÉşđAęoľAoÁ˝ăĹÍľ˛đćčOľÄAşÉžđß˝B

ĎOľ˝şÍtHăĚWĚśöĚĚđř˘ÄAŤűgÉOÉoÄgĚŔSđ}éć¤Eß˝BŤűgÍąęÉ]˘AťĚ żĺ¤ÇžçĚŠcŞˇ ÉEłę˝˝ßó˘Ä˘˝]ÄiťÝĚÎkČšjÖCˇéÉľ˝BŤűgĚşÍÍăÉŤő˝żŞÉǢUçłę˝ĆŤÉMdČRĆČÁ˝B

ŻNAŤ\ŞBťĚăđ\čĘčŤűjŞpŽBşÍŤőÉtBđćęÎÉÎRĹŤéơˇß˝ŞAŤőÍąęÉďFđŚˇBÜŕČŞěşđJnˇéĆAŤűj͡ŽłÜ~ľ˝BŤőÍĚRÉǢŠęČŞçŕAč¨đAęÄÄűÖŚę˝iˇâĚí˘jB

ˇ wcÍî¨Ď@Ě˝ßAŤ\ĚńļqÖ̢âđźÚÉDlđhľÄŤÄ˘˝BşÍDlƤɡ ĚşÖsŤAĆĚđíĆŤőwcĆĚŻżđŕŤAąęÉŹ÷ľ˝BąĚŰAˇ ŠçuŤŹBiŤőjÍǤľÄ ÜĹŕÉdŚČ˘ĚŠvĆâíęAşÍucĄÍÄĚsmÉߏȊÁ˝ĚÉAȨŕ`đçÁÄüJđóŻÜšńĹľ˝BܾčŹBiŤőjͤşĚăĺáĹ čAťĚpË͢ÉěâľÄ¨čܡB˝ĚmŞhçˇéĚÍAÜéĹ ŞCÉŹąŢĚĆŻśĹˇBྪŹAľČŠÁ˝ČçÎAťęÍÂÜčÍV˝ČĚšBǤľÄĚşÉÂąĆČÇōܾ夊v[1]ĆŚ˝BťĚăAŤőEˇ ĚARÍRơ]ŹćĹÎľAľ˝iÔÇĚí˘jB

üĺ

íăAŤő˝żÍˇ EĚđŐ˘ÄtBěĚ4SđčĚľ˝BşÍRtYŤÉC˝łęA4SĚŕĚ3SĚĄÉ˝čAąąŠçĚĹűđRÉÄ˝BąĚ AşĆŔŃĚłę˝?ŞŤőwcÉÁíÁ˝B

Ŕ16Ni211NjAtBĚÉćé\čĹ Á˝vBĚŤŕöćčAÜlẸ̌DŠçđçÁÄ~ľ˘ĆĚvżŞ˝BľŠľAťĚgŇĚ@łÍŁźĆdÁÄAvBĚxzđčȢŤŕöŠçŤőĚčÉnˇđÚ_ńŢ˝BŤőÍßąęđaÁ˝ŞA?̢Šßŕ čAvBđD¤Sđľ˝BŤőÍ?EŠE@łçđAęÄvBđUľ˝BşÍŁňEćâ_EŤçĆĆŕɡ]đkăľA誯ľÄS§đ˝čˇéĆAŤőƤɏsđďÍľ˝iŤőĚüĺjB

Ŕ19Ni214NjÉvBŞ˝čłęéĆAşÍRtŤREśŤR{ĆČéBŤőŞOŞÉoéŰÉÍíÉŹsđçčAşâđxŚ˝BÜ˝@łEŤbEľEÉĐĆĆŕÉĺĚ@ĽĹ éĺČđ§čľ˝B

ÎËĚí˘

ťĚăAŤőÍÉľżđĚLľ˝ŞAtBĚŻçđľÄ˘˝ÖHŞCÖĚôÉEłęAtB͡ ÉDíę˝B

ŤőĚ{qĚŤŞĐBE\VĚ ŘčÉćčRÉsľÄŹsÉßÁÄéĆAŤőÍŤŞÖHĚRÉsŠČŠÁ˝ąĆĆAĐBĚRyŕđvűľ˝ąĆđÓß˝BşÍŤĚEłÍŤőăɧäľďČéžë¤Ć˘¤RŠçAąĚŰÉŤđć¤Éižľ˝BŤőÍťĚńÄÉ]˘AŤđŠEłš˝B

Ŕ25Ni220NjÉÍŞľAťĚqĚĄŞÉăżĚŁéćčT÷đóŻÄAé°¤ŠđÄ˝BNAŤőÍąęÉÎRľÄŹsĹżéđĚľÄAŚĘľÄĺżđÄAşÍĺE^ŽĆČÁ˝B

ŤőŞŕÖiRđvćľAąĚí˘ĚőiKĹŁňŞşÉEłęéƢ¤ŞNąčAşÍŁňŞA˘Ä˘˝ięZŃđąˇéBąĚí˘ÍĹͲÉsŤArˇ ÍĚyĚęđÔŇľÄarđs¨¤Ćľ˝ŞAŤőÍťę𡊸A¤ťĚěíÉÍÜčĺsÉIíÁ˝iÎËĚí˘jBąĚí˘ĚăAşÍu@öźi@łjŞśŤÄ˘ęÎAĺăiŤőjđ}ŚÄŞłš˝č;ȊÁ˝žë¤B˝ĆŚŞľ˝ĆľÄŕAąĚć¤Čë@ÉÍČçČŠÁ˝žë¤ÉvĆQ˘˝i@łÍŔ25Ni220NjɾĢéjB

Ťő͸ӊçaCŞdČčAŚ°ńžééĹÍ3Ni223NjɡéBÉ ˝čŤőÍşÉÎľÄuNĚË\ÍĄĚ10{ éBŤÁĆđŔčłšÄAĹIIÉĺđĘ˝ˇžë¤BŕľäŞq(ŤT)Şâ˛ˇéÉŤčél¨Ĺ ęÎⲾÄ~ľ˘BŕľäŞqÉË\ŞČŻęÎŔí¸NŞđĄßÄęvĆžÁ˝BąęÉÎľAşÍAÜđŹľÄAuÍv˘ŘÁÄčŤĆČÁčܡvĆŚA ÜĹŕŤTđⲡép¨đćÁ˝B Ü˝AŤőÍŐIÉ۾ĺÉüŠ˘AunćÍžtžŻĹŔÍŞşíȢBĚÉdvČdđCšÄ͢ŻČ˘BNÍťĚđYę¸ÉČvĆž˘cľ˝B[2]

vBěĚ˝č

ŤTŞéĘÉŚĆAşÍ˝ňEJ{ĄEvBhjÉČčAĄĚS đSÁ˝B şÍˇ ŞŤőĚđˇŻÎ˝ÔńŮSđřžë¤Ć[SzľÄ˘˝ŞAűšĹđhľÄˇ ĆĚFDÖWđŽŚAˇ Íé°ĆĚÖWđâżAĺĆŻżľAŁˇđhľÄÔçłš˝BłçÉAé°ÉΡék°đé}ˇéBé°ÍAşŞŔ đŹÁ˝ĚđŠÄAŘ?E¤NEÂă¸EĹAŻ°Ěŕö篪˘Ĺ~ŠĚčđčÂŻ˝ŞAşÍÔđoł¸ăÉułcvđ\ľŢçđáťľ˝B

vBěĹč´?Eč窽đNąˇŞAşÍť3Ni225NjÉvBělSđ˝čBąĚnűĚŕ¨đRÉ[Ä˝BąĚAľăsľ×ĚĚŞ Á˝Ćŕ˘íęéŞA{`ÉÍŠŚČ˘iÚľÍĐlĚđQĆjB

k°

ť5Ni227NjAşÍk°đsˇéBk°É ˝čătľ˝uot\vÍźśĆľÄLźĹ čAuąęđÇńŊȢŇÍsĚlÉá˘Č˘viwśÍOÍxĚ]ęjĆĚ^łę˝B

é°đUßéONAşÍAČOé°Ö~ľ˝VéžçĚĐBđÄŃĺwcÉřŤŕ¤Ćľ˝BĐBÍé°É~Á˝ăAĄÉdpłęĢ˝ŞAť4Ni226NjĚĄĚăͧęđ¸˘A뤢óľÉ Á˝BşÍąęđméĆĐBÉčđčAĐBĚűŕÔđoľ˝BłçÉ\VĚ槞âinňĚ^fđ°ę˝ĐBÍAé°É˝đNąť¤Ćľ˝BľŠľĐBÍinňĚ}PđóŻÄ˘żćçę˝[3]B

Ni228NjtAşÍżćčé°ÖNUľ˝Bé°ÍAŠçŞĘŕĚş1đŚ˘AşĚ{ŕĆŕMÖĹŹˇéěíđńÄľ˝ŞAşÍąęđ¾ȊÁ˝[4]Bé°ÍťĚăŕk°ĚxÉąĚěíđńġéŞA˘¸ęŕşÉćčŢŻçęĢéB

şÍhŤĚćâ_đ¨ĆčÉgÁÄA?đUˇéĆé`ľA^ŞťżçÉüŠÁ˝đˢÄAé°ĚźűĚĚnÉiRľ˝BąĚŽŤÉěŔEV EŔčĚ3Si˘¸ęŕťÝĚĂlČÉŽˇéjÍĺÉQÔčAčźÜĹioľ˝ŞčźžçĚŕ^ÍďRˇéơŽRđř˘˝BąęÉÎľÄé°ĚžébÍŁ?đhľ˝ŞAşÍíŞăĚvnĹ éXŕĚçőÉAŠËÄŠçË\đ]żľÄ˘˝nćđC˝ľÄ˘˝[5]BľŠľnćÍzşĚ¤˝Ěć|žđłľÄRăÉzwľAŁ?ÉćčRĚşđďÍłęA Ěšđf˝ęÄskľ˝Bćâ_ŕ^ÉskľA^ĆŁ?Í3SDńÖiRľ˝BiHĚmŰɸsľ˝ĺRÍASRPŢđ]VČłę˝iXŕĚí˘jBPŢɺ͟§đ§łľÄ1000]ĆđĺÉÚZłš˝B

PŢăAşÍnćçđYľ˝ŮŠiu˘ÄnćđaévĚęšjAćâ_đ~iľAŠçŕĘđ3Kş°ÄEŤRÉČÁ˝ŞAřŤąŤĺĚEąđˇsľ˝B

ŻN~AşÍÄŃk°đsľAťĚŰuăot\vđătľ˝ĆłęéŞ[6]AUěŕŞLÍĹ éBńxÚĚk°ĹÍÂqéđUÍľ˝ŞA^ŞNUHđzčľÄéĚťđsíšÄ˘˝ąĆâAçŤĚ?şĚąíÉćčAń\ú]čĚďÍľ˝ăAHĆsŤÉćčPŢľ˝BPŢÉǾč˝é°Ť¤ođ˘żćÁĢéiÂqĚí˘jB

Ni229NjtAć3Ěk°đsľAŤĚÂŽÉsEA˝ĚźSđUłš˝Bč´BhjĚsĚŞ~ÉüŠ¤ŞAşŞŢHđfÂŽŤđŠšéĆPŢľ˝˝ßAÂŽÍłÉsEA˝Ě2Sđ˝čľ˝BąĚ÷ŃÉćčAÄŃĺĚnĘÉAľ˝B

ť9Ni231Njt2AşçĺRÍć4Ěk°đs˘Aé°ĚVRđď͡éĆĘŕđkűÉhľ˝ŞAŁ?çé°RŞŞzÜĹiRľÄéĆAVRÜĹăŢľ˝BinňŞŚ˘éé°RÍVRđJúˇé˝ßÉAinňŞşĚRđAŁ?ޤ˝ĚRđUľ˝ŞAŢłę˝BĺRÍÇnIÉľ˝ŕĚ̡JŞąŤHĆAŞr⌽˝ßPŢľ˝BPŢÉAinňÉÇđvłę˝Ł?đşđp˘ÄËEľÄ˘é[7]B HĆAđľĢ˝˝iľŠçüźjÍAĆâaĚsŤđ`ŚÄşđÄŃßłšéęűARŞAҡéĆuHżÍŤčĢéĚÉČşŢpľ˝Ěžë¤ŠvĆÁ˘˝ÓčđľÄÓC]ĹđÍŠë¤Ćľ˝BľŠľşÍoŞOăĚčđńoľÄ˝Ěľđ˝žľ˝˝ßA˝ÍŠŞĚßđžçŠÉľ˝BťąĹŢđŻÉƾďßÉľ˝B

ť12Ni234Njt2Ać5ĚĹăĚk°đsÁ˝BşÍÔcđs˘AvíĚ\ŚđĆÁÄÜä´ĹinňơúÉnÁÄÎwľ˝BľŠľAŻÉoľ˝ŕRÍtB¨ćŃěűĘĚí˘Ĺé°RÉsęAinňŕhäÉOľşĚ§ÉćçČŠÁ˝BşÍaÉ|ęAH8iwOu`xĹÍ823újAwÉvľ˝iÜä´Ěí˘jBN54B

ă

şĚăAĺRÍŢpľ˝BąĚAé°ÍkVĚwöşÉüéąĆđ۾ĢđNąľ˝ŞAÇkVÉEłę˝BĺRŞPŢľ˝ăAinňÍťĚwnĚŐđŞľAuVşďËçviVşĚďËČčjĆÁQľ˝B

şÍŠgĚâžÉćčżĚčRRÉçę˝BćÍRĚn`đpľěčAťđüę鞯̏KÍČŕĚĹAâĚŕ pľÄ˘˝ßđ š˝ÜÜĹAiÍęŘüęȢƢ¤żfČŕĚĹ Á˝B

şŞľ˝ĆĚń𡢽ľi˝jÍAuहęĹiŻEÉjAĹŤé]ÝÍłČÁ˝vĆQŤAöČađžÄľ˝BŻlÉAĆnÖÇúłęĢ˝@§ŕAŢĚđméâAuÍÇŘŻÉČÁľܤžë¤vĆQŤÜ𬵽B

şĚĚźăAenĹě_𧾽˘Ć˘¤č˘Şo˝ŞAŠěÍç̧xÉwĆľÄ¾ȊÁ˝BÜ˝ăÉŹsÉşĚ_đ§ˇ×ŤžĆĚÓŠŕńołę˝ŞAŤTÍąęđ¾ȊÁ˝BľŠľAŻOâŮŻ°ÍGßĚŐčđűŔÉAşđHăĹčÉâJéąĆŞ Ćđf˝ČŠÁ˝BÇAK˛Eü[ĚătđóŻAis6Ni263NjÉŹsĹÍČ?zÉ_ާłę˝[8]B é°ĚßďÍĺÉNUľ˝ŰAşĚćĚŐâJđsíš˝B

]żFÂőĚ]

wOuxĚďŇĚÂőĚ]ĹÍuăÉ Á˝ôđs˘AöłČĄđsÁ˝BÇĚć¤ÉŹł˘PĹŕÜš´éÍČAÇĚć¤ÉŹł˘ŤĹŕąš´éÍČŠÁ˝B˝ĚżÉ¸ĘľAOĆŔŞęvˇéŠ˛×ARUčÍĺÉ੯ȩÁ˝BÝČşđŘęÂÂा˝Bܹ͞çŠĹö˝Ĺ Á˝BťĚĄĚË\ÍÇEĺJ˝ÉCGˇévĆĹĺŔĚ]żđ^ŚÄ˘éB

ľŠľAťĚęűĹuNĚć¤ÉRŕ𮩵˝ĚÉié°ÖĚk°Şj ÜčŹ÷ľČŠÁ˝ĚÍAĎĚŤŞiŐ@ĎČRŞjŞžÓĹÍČŠÁ˝Šçžë¤ŠvĆŕ˘Ä¨čAĄĆĆľÄL\Ĺ Á˝Ć]ľÂÂARlĆľÄĚ]żÉ¢ÄÍSQˇéÉŻÜčAââžtđ÷ľ˝`ÉČÁĢéB

Ü˝AwOuxÉű^łęĢéuWÚ^vĹÂőçÍuşÍRŕĚĄÉÍDęĢ˝ŞAďôÍťęŮÇžÓĹČŠÁ˝BşĚËÍťĆ𬵽ÇEĺJ˝ÉCGľ˝BĹÍGĚŮ¤ŞşŞ˝A(ÇĺJĚŻťĹ é)¤qéAŘMĚć¤ČźŤŕ˘ČŠÁ˝×Ak°ÍŹ÷ľČŠÁ˝Ĺ 뤊H(ť¤ĹÍȢ)Bé°ÉΡék°ŞŹ÷ľČŠÁ˝ĚÍV˝Ĺ čAlqŞyÔĆąëĹÍČŠÁ˝ĚžvĆ]ľÄ˘é[9]B

şŞďôđp˘ČŠÁ˝ąĆÉ¢ÄÍAuĂćčşđoľÄďvđgí¸ëŻđ`ł¸Ź÷ľ˝ŇČǢȢBEžĚpşÍďvđgŚČŠÁ˝É_Ş éBcEžÉ÷đ°çęȢĚÍAťŕťŕ\zŞÂąĆĹ čABđKvơéąĆŕȢvi¤uwÇj¤ęxjČÇᝡéÓŠŕ éęűĹA

uĺŞŕĆŕĆăĹ뤢ąĆđmÁĢ˝ŠçATdľÄđÁ߽̞viúşwúqxj

uĺNŞĂđĹGŞĺĹ éĚĹié°đęCÉĹÚˇjvćđĎXľÄĺđŰľć¤Ćľ˝ÜĹ̹ƞvi¤vVwÇĘÓ_xj

uöÍXNŞĺŤ˘vŞžŠçp˘ČŠÁ˝ĚĹÍȢBĺ`đWÔľ˝oşžÁ˝Šçôdâćkvđp˘ČŠÁ˝Ěžvi^ç°weÖMxj

ČÇlXÉiěˇéÓŠŕ čAÉŹâŠÉc_Şsíę˝B

27@¤`ViOZO|OZę j

ĹĚĆ

¤`VÍOZON AťÝĚRČĹźĺM°ĚƿɜÜęAťĚăÍkĚíÎđđŻÄˇ]f^iˇ]ÍűđSÉA]hČěŠçQ]ČkÉŠŻÄLŞénćjÉĆ°ĹÚZľ˝B¤ÍWĚŹ§@i\üŤÍźWĚc°inĆĚťj@É÷ŃŞ Á˝ĚĹAu¤ĆinÍĆŕÉĄˇévƢíęéŮÇÉMłęASőŞnĘ̢ŻEÉ¢ĢéBť¤ľ˝ĆżĆÍȤľëžÄÉćÁÄřŤ§ÄçęA¤`VÍo˘ľÄťÝĚ]źČˇŻâERŤRÜĹÂĆß˝BľŠľ¤`VÍĄÉ ÜčěSŞČA¤ĚLÍČęőĆŐ˾ĊçAźeĚćOĹńxĆWĚŻťÉÍČçȢƞ˘đ§Ä˝B¤`VÍ´kĆšłĚuł×ŠRvđŔHľÄČđßĆÁ˝Ć˘¤íbŞ éBWĚLÍČĺŤRĚčÇŞ¤ĚČŠŠçşšđIÔ˝ßÉgŇđÁÄŤ˝B¤ĚÂN˝żŞąźÁÄCÇÁ˝ÓéܢđˇéČŠĹA¤`VžŻÍáOžÁ˝B đŠšČŞçˇÖqÉĄ˝íčAÁĘČąĆÍ˝ŕȢƢíńΊčÉyHđÂÜń޽̞BŠRĚŞ]żłęĤ`VŞšÉIÎę˝B

¤`VĚźŞă˘É`íÁĢéĚÍAťĚŠČ̨Š°žBĚĚÍAľiČuęvŠçAŠŞČAťăŕgíęĢéu vAťęÉęŠçhśľ˝ŠRČusvĆAsđłçɸľ˝uvÉÚsˇéßnúÉ Á˝B

ˇ˘šłĚoTđꪍă°ÄK`EĆđˇľÄŕçÁ˝ĚÉČçÁÄÄť

¤`VÍąęçĚVľ˘ĚđݲĆɹȾ˝Bž˘`ŚÉćęÎA¤`VŞ ÜčÉMSÉđűKľ˝˝ßAŢŞMĆĽđôÁ˝rÍ^ÁÉőÜÁ˝Ć˘¤BOÜONlńńúÉA¤`VÍuŕv𾽽߽BąęÍťăĚĐťsxOĚőžZČR[ÉAlęl̟ȜlŞWÜÁÄŕ樾˝tĚđLOľ˝ŕĚžBąĚĹÍ]ťĆľÄ¸đđüę˝tđŹěÉŠ×AqÍÚĚOđtŞŹęĢOÉđć¤Éßçę˝BđěęČŠÁ˝ęÍAąĆľÄťĚđđůŢÜčžÁ˝BńZlŞđěčă°A¤`VÍQÁŇĚđWß˝WÉŁ˛ Óęéśđ˘˝BąĚśÍjÉcéŕÁĆŕLźČĆľÄmçęĢéBĚž@ińăc颯jÍąĚěiđ¤ˇé ÜčA´{đŠŞĚËćɢÁľĺɡé椽ś˝iÜ˝Až@Ş˝śÄŇ[łę˝WĚđjwWx@ÉAž@ݸŠç¤`VĚ`Lđ˘˝jƢ¤B¤`VĚ´{͡×ĸíęAťăĹ

ÍÍĘâń{ĚÝŞ`ŚçęĢéBťĚ¤żŕÁĆŕâŕĚÍAăúÉěçę˝BťĚĐĆÂÍ´ĚŁ˛éޤ ľ˝ŕĚĹAÖéĚÖÉŰÇłęĢ˝B

¤`VĚę°ÍšłđM¾Ģ˝B éúA¤`VÍüľ˘˘K`EĚQęđŠÄęHŮľČčAˇ˘šłĚoTđꪍă°ÄK`EĆđˇľÄŕçÁ˝Ć˘¤B¤`VĚqŕÜ˝AˇŽę˝ĆĆľÄmçęĢéB

¤`VÍÜŞÎŢđÁ˝ŞA̚ƾÄsĹĚźđcľ˝B

28@ľ Y@i344|413N jyÜçśă¤z

óom

ľ YÍOllN ÉśÜę˝B

Ěľ ÍCh̢PĚÉĚĆnƢíęAľ Ƣ¤ŠÍu¤qvđÓĄľÄ˘éBÍmÉČé˝ßÉĆđˇÄAAWAÉo˝BTä˘iťÝĚVádECOŠĄćN`§j@̤ÉutvĆľÄ}ŚçęA¤Ě Şľ Éöđľ˝ĚĹAŢÍҾļľ˝BťľÄśÜę˝ĚŞľ YĹ éBľ YĚźeÍĆŕɧłđÄMÂľAęÍ¢ÉňmÉČé˝ßÉvĆĘęAľ YđÂęÄChkźĚJV~[nűÖsŤAťąĹ¨ćťęONÔ§łđwńžB

ľ YŞęăÎĚ Tä˘ÉßéĆAˇŽę˝§łĚtƾğşÍˇŽÉüÓÉLÜÁ˝BŘkÉ`xbgnŻ°Şľ˝O`̤ÍAOŞńNÉAWAÉŞRđhľ˝BÚIĚĐĆÂÍAľ YđO`Ě{ěÉ}ŚüęéąĆžÁ˝BO`ŞĹÔĆAľ YÍ`xbgnĚăÁ̤ÉřŤĆßçęAťąĹęđwńžBlZęNÉăÁŞĘĚ`xbgnĚă`ÉĹÚłęéĆAľ YÍă`ĚNĺÉćÁÄńs̡ŔÉ}ŚçŚ˝B

ľ YÍďÉćéÍśßÄ̧TżóĆđwöˇéąĆÉČÁ˝Bľ YÍChĆAWAĚđřŤAęÉŹ\ĹA§TĆł`đŽSÉđľÄ˘éĚĹ éBąęÜĹ|ółę˝§TÉüÇđíŚéĚÉAŢŮÇÓłíľ˘lŢ͢ȊÁ˝žë¤B

oTÍܸűŞĹółęAÉMLłęÄATXNbgęĚ´TĆärłę˝BťľÄ´TÉŔĹ čČŞçDëČęÉČéć¤ÉAłçÉÄCŞdËçę˝BľŠľľ YÍA|óƢ¤ŕĚÍuźlđ{¤˝ßÉÄđjˇéć¤ČŕĚžvĆęÁĢéBńíęȢdžĆ˘¤ÓĄžB

ľ YĆťĚíq˝żÍAęZNŠŻÄOÜńălŞĚoTđ|óľ˝BąĚĆŃÉĹÜłéĚÍAĚş÷O žŻžBľ YĚ|óľ˝oTÍťÝŕg˘ÂĂŻçęĢéBťęçÍCh§łĚwâĚnĆł`AťľÄśťđĺĘŠÂĚnIɢĚÉĐîˇéÍśßÄĚÝžÁ˝Bľ YÍĺ槳đzłľÄ˘˝ŞAľÄŹć§łđrˡéąĆÍČAĎhĚłŚŕ`ŚéĚđÓçČŠÁ˝B

ľ YÍlęONÜńŞúÉüšéB

29@ŠŁžiŠöj@iOZÜ|lńľj

cl

ŠŁžÍŠöƢ¤źĹŕmçęAčŕÉćęÎWăĚOZÜNɡ]şŹćĹśÜęĢéBŠŁžÍěĚżťľ˝Ż°ogĚź˘ĺłĚ\ˇžŞAŢŞśÜę˝ ÉÍęĆĚ^¨ÍX˘Ä˘˝BŠŁžÍ˝xŠdŻľ˝ŞAŻĘÍÂËÉá˘ÜÜžÁ˝BCoÖWÉ éÓ˝čĚLÍČWĚŤÉĘXĚúÉdŚÄ˘˝ąĆŕ éBĐĆčÍWĚéĘđęIÉ[Dľ˝M°ĹAŕ¤ĐĆčÍťĚM°đ|ľÄEQľAĚżÉVľ˘v¤Š@ilńZ|lľăj@đÄĢéB

lÜNÉŠŁžÍŻEŠçŽSÉľčźÓđľAuîĆľÄí¸ŠČÄđžé˝ßÉAǤľÄ˝ĚŹđlÉđŠŞßÄŞđş°çęéžë¤ŠvĆťĚSŤđq×ĢéBŠŁžÍlńľNÉSČéÜĹ_vĆľÄBŮśđÁ˝BęĘÉŠ`IěiĆlŚçęĢéZ˘MwÜöćś`x@ĚľŠÉAąńČęߪ éB

ćśÍÇąĚlĹ éŠíŠçĘBÜ˝ťĚŠźđŕÚŠÉšĘB˝žťĚŽ~ĚŮĆčÉÜ{ĚöĚŘŞ éŠçAťęđťĚÜÜĆÁÄĆľ˝ĚĹ éB¨ĂŠĹŠ¸ČAźđÇíĘBÇđDĂŞA׊˘úÍšĘBíŞÓđž˝ÂÉo¤˝ŃÉAěŃĚ ÜčOxĚHŕYęéŮÇžBśÜęÂŤđŞĺDŤžŞAnRȽߢÂĹŕůßéƢ¤íŻÉ͢ŠČ˘BeĘâFlŞť¤ľ˝ŢĚąĆđmÁÄAđđpÓľÄŢđľąĆŞ éBˇéĆŢÍAâÁÄéâżůÝŁľÄľÜ¤B˘łŚˇęÎŤĹ éBťąĹ¤ĆˇŽÉAÁÄsŤAľÄ˘ÂÜĹஸŽ¸ŔéąĆ;ȊÁ˝BŽ~ŕͲˇÁęľĐÁťčľÄ˘é¤ŚÉA~ĚŚŕÄĚJJĆčŕŤÉh°ČŠÁ˝BÂŹÍŹľÄŃăřĚo˝|đÜƢAůÝŕĚH×ŕĚÉsŠRˇéąĆŞľĺÁżă¤žŞA˝R˝éŕĚžBŠËŞËśđěÁÄĐĆčyľÝA˘łłŠŠŞĚ{ů𦵽B˘ÔIČšžČźÍÂäŮÇŕCÉŠŻ¸AŠÄĐĆčĹńĹsĚĹ éBiwŠŁžSWEşxAź}ÎvEacióAâgXj

`Ĺ^Îę銣žĚ}BÂ^řćB

ŠŁžĚ˝ĚAĆÉcĆćÎęéěiÍAŢĚăAlXÉĺŤČeżđ ˝Ś˝B˝ĆŚÎuůđ´ÜvĆčˇéÍAĚĄĆĹśMĆ̤ŔÎ@Éâ^łę˝B

IđńĹlŤÉÝčA§ŕÔnĚ@ľŤłľB

NÉâ¤@˝ź\˘éĆASŹnŠçÎČčB

eđĚé@ÍĚşAźSRĆľÄěRđŠéB

RC@ú[ÉCľAňš@^ÉŇéB

ĚÉ^ÓLčAŮšńĆ~ľÄČÉžđYéB?

wŠŁžSWEăxAź}ÎvEacióAâgX?

il˘ÉÁđńĹZńŢéŞAÔnĚXľ˘šÉí¸çíłęéąĆÍȢBǤľÄČ̊ơŠęéŞASŞ˘đŁęĢęÎAŠRĆĆnɢéć¤ČŤnÉČéŕĚžBĚ_ŞĹeđĆčAäÁ˝čĆěRđßęÎA[éęĚRĚ˝˝¸Ü˘ÍˇÚçľAš˝żŞAę§ÁÄÉŇÁĢBąĚŠRĚČŠÉąťAlÔĚ é׍^ĚpŞ éBťęđŕžľć¤ĆľÄŕAञtđYęÄľÜÁ˝Bj

ąĚĚĹăĚńsĚ\ťÉÍqĚeżŞÝçęéBqÍuł×ŠRvÉśŤéąĆđŕŤAŠŁžČÇĚmŻl̳͝ŚÉ¤ÂľÄŠČ}§IČňłŠçĚđúđß´ľ˝Bť¤ľ˝lŚŞ°É\ęĢéĚŞuÔšLvžBąęÍ_ĺČÇĹÍČA˛Ó¤ĚlÔŞé硺̨ęĹAŢçÍ`¤ŠĚłĆŹđĚŞęÄŤ˝lXĚqˇĹ éBşl˝żÍÓSČR ˘ĚkJÉ éBę˘ĹA{Ƣ¤ŕĚđླྀÉČfŸâŠČśđÁĢéBąĚ[gsAđvŞôRŠÂŻÄlÉbˇŞAťĚşÍńxĆŠĹŤČŠÁ˝BąĚ¨ęÉÍuęŁviĚ_b˘EĚ_XĹzĚcéjČOĚzĐďÉΡ銣žĚ˘˛ęŞŚłęĢéBcéŕ¤ŕ˘ČŠÁ˝zIČăÖĚ˝DŞ˝fľÄ˘éB

ÜöćśB

ćśsm˝lAsÚŠBćśÍ˝ĚlČéŠđmç¸AŠŕÚŠÉš¸B

îç˛LÜö÷AöČŕ¨ĺjŕBîç˛ÉÜö÷LčAöÄČÄĺjĆਡB

ćśÍÇąĚlŠŕA{ĚźŕíŠçȢAîç˛ÉÜ{ĚöĚŘŞśŚÄ˘éĚđČÄAÜöćśĆľÄ˘éBęŃÍAąĚć¤ČĆÚŻ˝ŤoľĹnÜéB

ŐčΞAsçÄB@ŐčÎɾĞČAÄđç͸B

Dć¤AsrđB@@đć¤ŢđDßÇAržľÍđˇéđ߸B

LđÓAÓRYHB@ÓÉđÓąĆLéÉAÓRĆľÄHđYéB

ćśÍ¨ĂŠĹłĘű𽽊¸AÜ˝cđßȢBÇđDŢŞAť¤[ÇyˇéĹŕȢBžŞA˝Ü˝ÜÓÉK¤śÍÉoď¤ĆAÓRĆľÄHđYęéŮÇÉvŞˇéąĆŕ éB

ŤnđA§Ćns\PžB@ŤđđnŢA§ęÇŕĆnÉľÄPÉÍžéąĆ\͸B

eäpm´@A˝uđľVBäp´ĚĚ@ŤđmčA˝ÍuđľÄVđľŤB

˘ZKáśAúÝKçËB@@@ZɢçÎK¸áśľAúˇéÍK¸çËÓÉÝčB

ůç˧ŢA\sĺîŻB@ůÉçËЧľÄŢÉA\ÄîđŻÉĺÉš¸B

śđŞDŤĹ éŞAnRéçľĹ˘ÂŕůßéƢ¤íŻĹÍȢBeŢFlŞŻîľÄ˝ÜÉUÁÄęéÉÍAśČůÝąľAK¸¤BľŠľ˘ŞńéĆŽ¸Ž¸š¸ÉAłÁłĆřŤă°éB

ÂgĺJRAsÁúB@@@ÂgĺJRĆľÄAúđÁç¸B

ZúA\ZĆóAĺ@çBZúľA\ZĆľÎóľŤŕAĺ@˝čB

ˇ˘ŽÍâęĘÄÄAŻAúŻÉŕČçȢBZ˘ă ÉÍŞ ˘Ä˘énBÄCâ ;ξÎóÉČéBľŠľćśÍA˝RƾĤ뽌ȢB

íśÍŠâAŚČuB@íÉśÍđľÄŠçâľÝAéČŞuđŚˇB

Yůž¸AČŠIB@@@ůĐđž¸đYęAđČÄŠçIéB

ąąĹ˘¤śÍĆ̹͜ĆBćśÍđľÄÍŠçyľÝAÜ˝ČĚuđq×éB

ŠĚ˛ĆAćśĚęśÍž¸ÉąžíçȢA˘ŕĚĹ Á˝BČăŞ{śĹ éŞAąęÉÍĚć¤ČćӪ¢ĢéB

ćÓHAęwKLžAsĘĘnćËB@@ćÓÉHAęwKžŚéLčAnćËÉĘĘ˝ç¸B

sxMAÉ´žä˘álVQÁBxMÉ˝ç¸A´ęä˘ęŠĚáŤlĚQi˝ŽĐjđžÓŠB@@

ęwKÍtHăĚBŇAĺbÉACˇéąĆđŰľAęś´nĚśđÁ˝l¨Ĺ éBťĚžtÉAnľĆŕć暸AxđßÄ šľČ˘Ć éŞAťęÍŚżÜöćśĚśŤűĹŕ éB

çĹć[AČŮ´uB@@@@çĹć[ľÄđľAČÄ´uđپܾŢB

łĺVŻbAVVŻbBłĺĚŻŠAVĚŻŠB

đɢÄđľAČĚuđyľŢAťĚśŤl̨¨çŠČąĆÍAłĺ˝ÍVĚŻĚ@Ĺ éBłĺÍĂăĚé¤ăşĚcćƢíęAťĚŻÍnľ˘ČŞçŔçŠČśđyľńžBÜ˝AVÍăşČOĚé¤ĹAťĚĄÍží¸ľÄMşçęA§ČľÄsíę˝B

ąĚćÓÉ éƨčAÜöćśÍ´nÉĂńśAđđ¤ľAđľÄÍČĚuđyľńžBąęÍAŠŁžŠgŞzĆľÄř˘˝l¨Ĺ éĆࢌť¤žBŠŁžÍąĚć¤ČzđČÉۡéąĆÉćÁÄAśŤűĚÚWĆŕľ˝ĚĹÍȢŠB

ĆąëĹAÜöćś`ÉÍAÓNĚŠŁžđÁĽtŻéńÂĚvfŞă˘ĆAżwŇĚęCm`ÍwEˇéBĐĆÂÍçZkAĐĆÂÍV˘Ĺ éBAđ˘ÄČ~AçZkÍŠŁžĚCg`[tĹ éŠĚć¤ÉAJčÔľÉĚíę˝BĆąëŞAÜöćś`ÍçZkÉžyˇéĆąëwÇȢBÜ˝AV˘đQŤđ°ęéąĆŕAÓNĚŠŁžÉÁĽIČąĆĹ Á˝ŞAÜöćś`ÍuČŠIvĆA˛ ÁłčĆGęĢéĚÝĹ éB

ąńČĆąëŠçAÜöćś`ÍŠŁžĚärIᢠAČĆŕAČOÉŠę˝ŕĚĹÍȢŠĆAęCm`Í_ľ˝BMŇÉŕťĚć¤ÉvíęéB

30@ńćë]@išéj@i371|409j

céÉČÁ˝VqŻĚ°ˇ

ńćë]ÍŕSŠĄćĚQíĚßĹAVqŻĚńćëĚ°ˇĚĆÉśÜę˝BĹßĚlĂwIŠÉćęÎAńćëÍkĚź¤ŠçťÁ˝°Ě椞Bńćë]ŕÓßÄA°ˇÍDžĆćÎę˝Bńćëͽ̰ĚäéâŠČAĚĹ éNÚ°Ěę°ĹANÚÍązިĆëŚéĆAązÉăíÁÄkAWAŨÍđÓéÁ˝Bńćë]ŞśÜę˝ ÉÍANÚÍkÉÚZľÄ˘˝B

ńćë]ÍĚăÉśÜę˝qĹ éBí¸ŠÜÎĚĆŤAńćëĚÄ˝ăƢ¤Ĺ]ĚcÉ ˝é㤪EQłęA]ĆęÍAęĚZí̢é°ÉgđćšéąĆÉČÁ˝BOŞZNÉ]͢PĚnĘĹ éńćë̡đłŽÉźĚéBÜŕČ]ÍăĚxđóŻÄAΧˇé°đ|ľ˝BăÍNÚ°Ěŕ¤ĐĆÂĚ°Ĺ éçeŞÄ˝ĹAąĚ°ÍVqĆĚNĺđłˇÂžĆ˘¤ĚđÍśßÄp˘˝CńHĚ°ĆĹ éăđÓ˝˝ŃęˇéĆA]Íľž˘É¨ÍÍÍđgĺľA¢ɊÂÄĚŻżčĹ Á˝ăĚçeĆΧˇéąĆÉČéBOăÜNAăÍžqĚçeóĚwöĚŕĆAęZlߢĺRđhľÄăđUľ˝BíÍĚÜłéçeRÉÎľAńćë]ÍşđŚ˘ÄŠÍđnčAŠÍČźÉŢpľ˝B

ą¤ľÄńćë]ŞíŹđđŻéíŞđĆÁ˝ąĆÉćÁÄAçeĚĺRÍÄŠçHĚ ˘žÉđßéąĆŞĹŤČČÁ˝B

çeRĚĺŤÍńńOúĚéÔÉPޡéSđľAŠÍđnéÂŕčĹőľÄ˘˝Dđˇ×ÄÄŤÍçÁ˝BçeRŞPŢđJnľÄŠçęTÔăAÁ׍ąĆÉŠÍŞľ˝Bńćë]ÍńlĚRşŕđŚ˘ÄÁ˝ŠÍđnčAçeRđŇÇľ˝BZúăAŢçÍ]ĚśanAQíĚÎĚÉ BçeRÍÎĚÝĚěĚŮĆčÉěcľÄ¨čAGşŞÁĢéąĆÉÜÁ˝CâĢȊÁ˝BŠięńŞújAúĚoĆĆŕÉńćëRĚRşŕŞuĚăŠçU𾊯AĘĚęઌ°šđÓł˘žB

LźČ§łâŐĚ_źÎAB§łÍńćë]ĚĄ˘ÉłŠńÉČÁ˝B

ăRÍŽSÉsÓđŠę˝BĺŹĚČŠĹęlĚşŞÓÝÉśçęA é˘ÍMęÄńžBlŠçÜĚşŞČˇˇ×ŕČíđˇÄA~ľ˝BĺŤĚçeóÉľ˝ŞÁÄŚ°¨¨š˝ĚÍAí¸ŠçĚRşžŻžÁ˝BçtR̺͡×ÄsEłę˝B

QÂĚčIČí˘ŠçŞŠăAńćë]ÍIČVçđĆč˘ęAä@âĚć¤ÉSđęˇé˝ßɢP̤ŠÉüŠÁÄ̧𮦽B

OăŞNAńćë]Íđé°iÍOŞZNjĆ ç˝ßAéĘÉ¢ĚéĆČÁ˝B

é°ÍĚżÉké°ĆćÎęéć¤ÉČéBńćë]Í˝éiťÝĚRźČĺŻstßj@ÉVľ˘PvIČsĚÝđ˝śAlZZNĚtÉAcéݸŠçynÉđüęéIČVŽđĆčsČÁ˝Bké°ĚĄĚ§ĚÁĽÍuĎcv§i˘ŃĚ即ɜÄknđxˇéjđŔ{ľ˝ąĆžBťĚ¨Š°Ĺ_ĆśYŤŞĺŤüăľ˝B

Ńćë]ĚÍËRKę˝BlZăNęęZúA˝RIČęÜÎ̧qAńćëĐĚęđYľć¤Ćľ˝ĆŤAęđŻć¤Ćľ˝§qÉEłę˝ĚĹ éB

ké°ĚvVŤÉ¢ÄĚÁWAÁÉégž@ĚkěnĚüv

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-1@ké°ŠĚśžž@t1.@śžž@égÉÂ˘Ä żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-1@ké°ŠĚśžž@t2.@ké°úĚî żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-1@ké°ŠĚśžž@t3.@égž@Ěú żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-1@ké°ŠĚśžž@t4.@ŻňĚ§č żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-1@ké°ŠĚśžž@t5.@Ďc@ÉÂ˘Ä żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-1@ké°ŠĚśžž@t6.@vűóc§Ć×ŰÝô żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-1@ké°ŠĚśžž@t7.@ké°Ďc§Ě]ż żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-1@ké°ŠĚśžž@t8.@ÄŇŽőłę˝×ŰgDuOˇ§v

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-1@ké°ŠĚśžž@t9.@Oˇ§ĚŔ{ żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-1@ké°ŠĚśžž@t10.@Oˇ§{sĚú żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-1@ké°ŠĚśžž@t11.@§łĚť|śžž@̧

31@Á_iH|lÜZj

žÉdŚ˝żlŻť

Á_ÍŘkĚLÍM°ĚogĹ éB]cÍuŘ°vĚązâăš°ĆíÁ˝ŔČWĚĆbžÁ˝BÍWiźWĹSăAńęľNÉ]ěĹjĚ{ěÉdŚé˝ßÉěşľć¤Ćľ˝ŞĘ˝š¸AŘkŨÍđgĺľÄ˘˝ńćë]ĚbşĆČÁ˝B

Á_ĆŢĚÍŘkĚślĹAśťâ`IČĄ§xɸʾĢ˝BÁ_Íńćë]ÉËłęÄ]̡qi̞̿łéjĚłtđÂĆßAńćëĚ÷bŞČçÔ{ěĹŕ`_̞͸dłę˝B

Á_ŞžłéƝ̧qĚěSIČžéĚ˝ßÉĆÁ˝REOđíŞĚTvÍAŘkž̏đíéuŘ°v¨ÍĚ˝čĆA]ěÉ éżl¤ŠĆ̤śžÁ˝BÁ_ŞÜ¸ŘkĚŔčđDćľ˝¨Š°ĹAńćëÍŘkĚäéŹČ˘xzŇĚnĘđlžľ˝B

lńăNAÁ_ÍńćëĚ÷bÉćéŮÚSőęvĚ˝Îđ}ŚÄAžéŞS´ĚVqĆA_Rđ˘ÂĚđŻ˝Bí˘ÍĺÉIíčAOZlđ´ŚéVqŻŞ~ľ˝BžéÍŢçÉüŠ˘AÁ_𽽌ŤžÁ˝B

ąąÉ˘énăĹwŇĚć¤ČjđŠéŠ˘˘BąâÂĚčÍ|ŕřŻ¸ŕŕÄĘBžŞAšĚ¤żÉÍşmćčŕZćčŕ˘ŕĚđŕÁĨéBí˝ľÍĹAąĚŞđ˝ßçÁĢ˝BíŞRĚ͡×ÄąĚjĚwąĚ˝ÜŕĚĹ éB

Á_ͧłđŤľ@i§ÉđuŮlĚ_vĆćńžjA¨ťçíŞIČRŠçAĂĚšłđ§ăľ˝BÁ_ɤȪłęÄAžéÍllZNÉuŮlĚvMŠ駳đÖ~ľ˝B

Á_ÍťęÜĹĚ÷ŃÉćÁÄöÉšçęAXĆdvČŻE𠽌çęÄA¢ÉÍĹĚnĘĚĐĆÂĹ éikiłçđŠłÇéŻjÉÜŸÁ˝BÁ_Í{ěĚwŚÉćÁÄé°ĚujvđŇ[ľAťęđÎčɤÁÄŻOÉöJľ˝BľŠľńćëĚcćĚKľÉ¢Ģ˝ŞŞŻ°IČJĆÝČłęÄAlÜZNĚÄÉĺéÍÁ_ĆťĚę°đąĆ˛ĆYľ˝B

32@éi464|549j

Ŕ¤ŠĚnnŇ

ŞěŠĆkŠÉŞŠęĢ˝ăAĺJĽÍŘěÉŔ¤Š@iÜZń|ÜÜľj@đÄ˝BĺJĽÍlZlNÉěÄĚcéÉÂČŞéLÍČM°ĚĆÉśÜę˝ĚĹAbÜę˝cú𡲾AęJš¸ÉŻEÉ¢˝BöäľÄŠçĄçę˝éƢ¤EÜľ˘ĚĆÍ ÉAŢÍË\LŠČśMĆĹAMÂÉĢcéžÁ˝B

ěÄĚižă@ilŞl|lăOjAĺJĽÍěÄĚcéĚćńqđSÉWÜÁ˝źČlĚO[vučíËŞFvĚęőžÁ˝BľŠľAlăO|lălNÉŠŻÄAĺJĽÍs˘ĄI´@ÍđöľÄAcéĚĚÖ@ęaŞéĘđD¤ĚÉč𩵽BlXÍťĚ÷ŃĹŠĺYiŮşĚáĄÉ ˝éŻjĚvEÉCşçęAĄ ÍđľÄ˘BĺJĽŞlăÜNÉké°ĚNüđľčźŻéĆAťĚMŞFßçęAlăŞNÉťÝĚÎkČÉ Á˝č´B̡ŻÉC˝łę˝BČăAąĚynŞĺJĽĚ_ĆČÁ˝B

ĺJĽÍĺJęaĚăpŹĚqŞ ÜčÉ\sĹ Á˝ĚĹAÜZZNÉşľÄŢđEQľAÜZńNAOŞÎĹݸŠçéĘÉÂŤAđŔĆ ç˝ß˝BĺJĽÍÎ×ČNĺĆČčAŠŠçěŠĚéĹ éŔĚĄÉSđÓ˘˝B~ÉÍčÉ ŠŹęđěčȪ硹ľ˝Ć˘¤BśÍżfĹAŻśXqđONÔŠÔčÂĂŻ˝B

ĺJĽÍśwđ§ăľAŘěÉ`íéŻwđNWľ˝BÍÜžVľŠÁ˝ľžĚWÉŕÍđÂľ˝BĺJĽĚˇqląŞŇ[ľ˝śIWwśIxÍA˘ÜŕśwjădvČżlŞ éB

éĚśUĹÁMˇ×Ť_ÍA§łÉΡéŁgIČŰěĹ éBŮŠç`íÁ˝ąĚVľ˘MÂÍAŘěĹÍmŻlÉćÁÄMSÉóŻüęç꽪AŘkĹÍłçĚȢęĘŻĚ ˘žÉLÜÁ˝BéÍĹAšłĚeżđóŻÄ˘˝ŞAľž˘É§łÉäŠęéć¤ÉČÁ˝BŘĹüç̌TĚűGÉÍAľÎľÎmâňmAěFÉÍÜęééĚŃŞ`ŠęĢéB

ÜńľNŠçÜlľNÉŠŻÄAéÍlxoĆđÝéŞAťĚ˝ŃÉ{ěâ{Ěđlާł@É˝zĚŕKđĽÁÄcéđ˘ÉĆčŕÇľ˝B

ÜlľNAéÍěbĚ˝ÎđľŤÁÄAŘkĚŤAóiĚ~đóŻüę˝BóiÍFlíĚË\ éŤRžÁ˝ŞAĹANÉ˝đNąľ˝BóiÍńsiťÝĚěsjđˇúÔďÍľ˝ĚżAÜlăNlńlúA¢É׳š˝BéÍ{ěÉÄÖłęA\ŞČH𠽌çęȢÜÜAľž˘ÉQŚÄZęńúÉSľ˝B

33@ŕéiÜZă|ZęŞj

ä@Ěńăcé

ä@ĚńăcéÍAÜZăNÉÂźČĹŘkĚLÍČRl°Ě°ÉśÜę˝BęĚĆÇc@ÍNÚĆązĚŞŹśÁ˝ĆnĚogĹ éBĚkÍküĚŰđÂĆß˝lĹAküÍuŘ°vĚńHŞÄ˝ké°ÉăíÁÄÜľÜNÉŘkđęľ˝BÜŞęNAŕÍküĚcéŠçéĘđD˘Ađä@Ć ç˝ß˝B

VéĚjiźOÍLjĆľÄaśľ˝˘ĚŕéÍAžqɧÄçęA?BiťÝĚRźČjĚi߯ÉC˝łę˝BAäBÍËnĚNüđhŽ˝ßĚRăĚvŐžÁ˝BÜŞlNAŢÍŘěŠçÜđ}ŚéB

ˇ]ŹćÉ Á˝ăŔĚřScéĚşĹAŔđľA§łđŰěľ˝éĚqˇÉ ˝éB

ŕéĚŃ

ÜŞZNAžqL͡ŔÉćŃŕÇłęAsĚüÓnćĚĄÓCŇĆČÁ˝BÜŞŞNAä@ŞÂ˘ÉěŠĚÂđ˘ÁÄđęˇéÓđĹßéĆAžqLÍsRłÉC˝łęéBä@ÍNXÉÂĚĹăĚNĺđßçŚéąĆÉŹ÷ľ˝B

ä@Í\ĘăA̡qą§xđĚpľÄ˘˝BÍśßÍLĚZĚEŞžqɧÄç꽪AZZZNĚIíč ÉžqđpłęAślĆľÄÄÖłę˝BLÍęńęOúÉVžqÉČéĆAíĚGŕľ˝BZZÜNÉĚśéŞSČéĆAŚĘľ˝ŕéÍęÓ̤żÉ̤¨đŠŞĚŕĚÉľAZĚEƝ̪ļqđ

ÉǢâÁ˝Ć˘íęĢéBą¤ľ˝óľđlŚéĆAśéĚÍŕéÉćéeEľĆ˘¤^˘ŞAmľĚcľ˝L^É໤Šę˝ŕĚŞ éB

ŚĘăÜŕČA¨éÍ˝ĚĺKÍČÝĆÉ čˇéBܸÍusvzĚÝÉńZZlĚJŇđŽőľ˝BÇ]f^ĆV˝ÉŽŹľ˝sđÔl^ÍĚJíÉÍłçÉďpđ¢⾽B|ąĚ^ÍÍńsĆéĚuÄ vĹ éŘěĆĚđĘđmۡéKvŠçěçę˝BąĚ^ÍĚđjIdvŤÍ卢Bˇ˘đjđŕżAťÝŕpłęĢéYĺ^ÍikĆQ]ČYBsÜĹđńŢéjĚęÍA°éÉćÁÄÝłę˝ŕĚžB

ąęçĚyŘHĆRŞÉćÁÄAä@ÍjăŢĚȢĺéÉWľ˝BľŠľAą¤ľ˝ĺĆĚSđíłęéŻĚęľÝÍÍŠčľęČŠÁ˝B˝ĆŚÎĺ^ÍĚJíÉÍj螯ĹÍ˝čȢ˝ßAwqÜĹJđÉěčołę˝ĚĹ éB

¨éĚĚygĺíÍAĆÉĹĺĚS𠽌˝Bä@ÍăśéĚăŠçAŠÂĨđÖÁ˝ËnđăĚťłšAË}ĚžźÉä@Ě@ĺ đFßłšÄ˘éByÍŹł˘ŞÍČĺí¤ÉÎľÄŕ¨éÍ芌ľNŞĚčđLÎľ˝B

¨éÍZONŠçĺíŞđJnˇéŞAćęńŞÍ˝ëĹsŢBŕenĹ_Ż˝ŞNŤÄ˘˝É੩íç¸AȨŕZęONÉćńńŞđsˇéBĄxÍĺíĚhqüđĹżjéĄOÜŢÁ˝ŞAä@ĚLÍČŤRŞăűĹ˝đNąľAńsÉRŞÁĢéƢ¤m皪ĆÇBŞÍ~łęA˝ÍŚŔÉÁłłę˝ŞAąĚÍxzwĚM°ŞéÉŠŘčđ¯ éąĆđŚľÄ˘˝BZęlNÉÍćOŞŕŞĺíÉhłę˝ŞA˝Éííé˝ßÉŚSˇéşmŞ ˘Â˘žBĺí̤Şacđ\ľüęAŞRÍPűľ˝B

¨éÍĐńŰńÉŕđKľ˝B_Ż˝ŞgĺľAM°ĚŁ˝Ş˘Áť¤iŢČŠĹAZęZNÉOxÚĚAťľÄĹăĆČéěűKÉoľ˝B¨é͡]şŹćĚf^nŃÉěçę˝]siťÝĚgBsjɡúÔŻľ˝Bž˘`ŚÉćęÎAÔĹüč§Ä˝DÉHđÂß˝NbVđ~ŤAş˘˝ÉľÁ猽ëĚÔđ HĹߎ½Ƣ¤BZęŞNlęZúAßqRcŞ˝đNąľAťĚúA¨éƽ̧q⡽żđEQľ˝BńŠăĚZńęúAˇŔŤŠĚn§Şéžłę˝B

°éÍ`Ěncéi`LHj@âĽV@i`L36jĆČçńĹAjĹÍĚŠçŤđľ˘łęĢéBđjđLqˇéęAǤľÄŕO¤Šđ|ľ˝¤ŠÉćÁÄO̤ŠĚđjŞŠęéąĆÉČéĚĹAĆ]˘đłťˇé˝ßÉAľÎľÎNĺĚÂlIŤsŞ˛łęéĚÍâŢđŚČ˘B

34@ž@iÜăă|Zlăj

¤ŠĚîbđz˘˝źN

ä@Ěkéi`L33j@ŞjăĹŤĚNĺĆľÄÖŁłęĢéơęÎAÜăăNɢŻĆľÄaśľ˝Ěž@ÍA`IÉĹĚNĺĆľÄŐčă°çęĢéBľŠľAąĚÓ˝čÉͤĘ_Ş˝˘BjĹ éąĆAťľÄVľ˘¤ŠĚńăcéĹ éąĆ໤žB

ŔŰAąĚÓ˝čĚcéĚŘÍߢB˘ŻĚĹĚci¤ŠĚnnŇjŁÍA¨éĚ˘ĆąÉ ˝éBZęľNßAä@ĚŢŞčIČĚđŠÄAkĚĹOüÉ éžšiRźČžšsjĹŻçicésÝĚéĹcé đăsˇéđEjƢ¤dvČ|XgÉ¢Ģ˝ŁÍ˝đNąˇB

ËnŠçĺŤČxđóŻÄAŁÍşđä@ĚńsAˇŔÉüŻAńęęńúÉ׳š˝BNA¤ŠĚŹ§Şéžłę˝BăÉcĚźđĄçę˝ĚnnŇAŁÍA¤ŠĚ÷§É÷ŃĚ Á˝Ó˝ç̌qÉÎľÄAɡqĚŹđžqɧÄAj̢Żđ`¤Ćľ˝B

ă{ĚŤÉÍÜęÄ`xbgŠçĚgßđ}Śéž@B

ZńlNÜĹÉÍä@ĚĚđÄęľAˢĚNüđŢľ˝B̡qąĚ`Éľ˝ŞÁÄžqĆČÁ˝ŹĆí̢ŻĆĚ ˘žÉͽڪśÜę˝B˘ŻÍoľ˝RwąŇĹ čAˇĹÉZńęNÉÍĂTśwĆwâđ§ăˇé˝ßĚśwŮđÄÄAňwŇĚâĺČxŕžÄ˘˝B

ZńZNľńúA˘ŻÍZĚžqĆíđéĚłĺĹŇżšľÄEQľ˝BąęđşĺĚĎƢ¤BEłę˝Ó˝čĚZíĚq§ŕˇ×ÄYłę˝BcͧIÉcĘđä¸çłęAăOúÉuŢĘvľ˝BĚłjÍąĚcĘpłÉÜÂíéeEľĚL˘đ˛ÜŠť¤Ćľ˝BľŠľA 駳kŞ˘˝ćmç꽜wěiÍA˘ŻĚZíEľĆeĚHÂđáťľAuŢĘľ˝vcĚĹăĚNÔÍÝśßČŕĚžÁ˝žë¤Ć\IľÄ˘éB ÍđÉ´é˝ßɢŻŞĆÁ˝čiÍAFsđdńśéňłšżŠçŠęÎeFľŞ˝˘ĆľÄŕA°đŚ˘é°ˇÍŐpŹóâĚČŠĹŕÁĆŕL\ČjqđIÔ׍ŠéƢ¤´ĽÉ§ÄÎAÉŠČÁĢ˝Ć˘ŚéBąĚ´ĽÍúžŻĹČAúÉŕ芌łę˝ľAťÝĚĚęÜ˝ÍSĚđxzşÉu˘˝VqĆĚ˝ŕąĚ´ĽÉľ˝ŞÁĢ˝B

ăÉž@ĚĚđĄç꽢ŻÍAéĚťĆgĺÉĚčžľ˝BV˝ÉěÁ˝ŻopąđgŁľAË\ éňwŇđopˇéĆĆŕÉAM°ŞĄĚŔ đÉ´éĚđh˛¤Ćľ˝B¨éĚOáđłPÉAŕđńľAáťâ˝_đ§ăľÄAĚcéÉÍ߸羢ŮÇĚ°eŤđöľ˝BynĚLťĆL§đíš˝Ďc§@ińHĚk°ĹŹ§ľACłđíŚÄóŻpŞę˝j@ĆĆŕÉAž@Ěą¤ľ˝ôÍA}ŹČoĎĚťĆÉhđÂ\Éľ˝B

ÍZńă|ZOZNÉŠË}đŽSÉĹÚľAŕÁĆŕÍČNĺžÁ˝ožđß猽BťĚăÍlĆ@uŘ°vđ˝Éľ¤Ć˘¤iŕIČôđĆčA{ĚđlĚźŞŞ~ľ˝Ë}lâŮŠĚŻ°ĚˇÉćÁÄčßçęéÜĹÉČÁ˝Bž@ÍZOZNÉ@uVžv@ĚĚđźĚéBLĺČXebvnŃĆťąÉZľÄ˘˝VqŻÉΡéĚxzđ\žˇé˝ßžBž@ĚĄ˘ÉÍlXgEXhLXgłiiłjĚ`štŞńsÉZˇéąĆŞłęArUc@i[}j@éĚcéŞZlONÉ{ěÉgßđÁÄŤ˝B

lZăȊΊçIíčÉŠŻÄAž@Í°eŤđ¸˘AQ諭ČÁ˝BZlÜNÉĺíÖĚŞđwöˇéŞAä@̨éĆŻlɸsÉIíÁĢéBťęĹŕß°éąĆČĄxÍźÉÚđüŻAźËnÉΡéUđJnˇéBž@Íᢠ̚łÖĚX|ŞęA§łđóŻüęép¨đŠš˝B¨ťçĚ@uOđôv@ɧłŞĘ˝ˇđĚdvŤđŠ˛˘Ä̹ƞë¤B

ž@Íd˘aÉŠŠčAľÎľÎ{ě̡ąđxńžBťľÄˇúÔžqđŰĚnĘÉu˘˝BľŠľAXebvVqŻĚ ˘žÉŠŞĚĐőđŰÂĚŞŤíßÄdvžĆ´śÄ˘˝ĚÍÜżŞ˘Č˘BZlZNĚÄAž@ÍźĚOüÉĘuˇéěB§iťÝĚJÄń°ŠĄćĚssjɨŕŢŤAVqŻĚ°ˇđWßÄ˝đžíš˝Bž@ÍZlăNqęZúAZÎŢđÁ˝B

?

35@ş÷@iZZZ|ZZ1j

źćđçľ˝óom

şÎÍźđđm¨Ć˘˘AZZZNÉÍěČĹśÜę˝BęńÎĚĆŤAoƾĢ˝ZđǤć¤ÉľÄmĆČÁ˝BşÎÍwŻLŠČmĆČÁ˝ŞAgíęĢ˝ę§TÉŕĚ˝čČłđoŚÄ˘˝BťęçĚ˝ÍAWAÉ`íé§TđŕĆÉAęŕ´TĚęŕ\ŞđľÄ˘Č˘lĚčĹ|ółę˝ŕĚžŠçžB

AĚž@i`LšÍ§łÉđ𦳸AChÖĚçÉo˝˘Ć˘¤şÎĚč˘ÍąĆ˛Ćpmłę˝BâŢ𦸺ÄÍÂČZńăNÉoˇéBđoçę˝ĚÍAŤđǡéļłkĚđlŞŚÍľÄ꽊çžBťĹÉť¤ČŤÉęľßçę˝ĚżAşÎÍgEt@ĚC̤ÉtĆľÄĆÇÜéć¤řŤĆßçę˝BşÎͤđŕžľÄoľAAWAđ˛ŻÄJV~[nűÉ˝Çč ŤAp~[´ĆqhD[NVRŹđzŚ˝BrAťÝĚAtKjX^ĹńĚĚĺČo[~̧đŠÄAťęđL^ÉcľÄ˘éBONăAşpÍć¤âChkÉBľ˝B

şÄÍChÉęZN ÜčŘÝľAChĺ¤É é˝Ěm@⧳̚nđKË˝BÜ˝AA§łĹĺĚwâZ^[žÁ˝i[_[ĺwĹÜNÔwńŢéB˝Ě§Tââ¨đNWľ˝ĚżAşÎÍĚÖ̡ÉÂŤAZlÜNĚßÉĚs̡ŔÉAč¢˝B

Ěž@ÍcĺČĚoTđżóˇéĆɨľÝȢ𠽌AşÎÍcčĚśUĚŮĆńÇđťĚ˝ßÉů°˝BŽŹľ˝oTÍvęńOÜŞAńŁŁ00ɨćńŢéBşÎÍęĚ{đűTXNbgęÉóľ˝Ć˘íęĢéŞAťę͊ŠÁĢȢBşpÍZZlNÉSČÁ˝B

ăÉ`Šę˝ŐđÂę˝çmB

şÎđ`˘˝ŕĚơçiëÁÄjlŚçęĢ˝BşÎ͡ćĹŠˇŤľ˝ąĆđ@wĺźéLx@ÉL^ľ˝BAWAâChĹKę˝ęęZĚXâAlĂÄÉb𡢽ńlĚÉ¢ÄÚľ˘Ä˘éB

ChÉÍŚŤęȢŮÇ̡Žę˝NwŇâžęwŇAwŇA_wŇâvzĆŞśÜęĢéŞAČşŠĚĚChÉÍđjđ`ŞČŠÁ˝BťĚ˝ßAşÎĚ@wĺźćLx@ÉL^łę˝Ú×ČńÍA˘ChjĚŻ˝ŞđßédvČđđSÁĢéB

AWAĆěAWAđĘéşÎ̡đŕĆÉAžăĚLźČűęĚŹŕwźVLx@ŞśÜę˝BąĚ¨ęĹÍAçŇşË@i§łĚoEĽE_ĚO ɸʾ˝mľĆ˘¤ÓĄĹAO @tĆćÎęĢéj@ŞOl̨@|@ˇĺóAŞúAšĺň@|@đÂęÄAChÖ̡˘šĚčđ˝ÇéąĆÉČÁĢéB

?

36.@ ĽV@@i600`664j

jă@BęĚé

ĽV@ÍźđşĆ˘˘AŮÚź˘IÉí˝ÁÄĚŔăĚxzŇĆČÁ˝BŔŰÉcéĆľÄęÜNÔNվĢéB̡˘đjĚČŠĹAłŽÉcéƾČʾ˝ŤÍĽv@žŻžB

Ľĺ@ÍZńlNÉśÜę˝BÍťÝĚRźČĚAĚkĚŤnŃĹŢؤđcńŢ˝lĹAĚcĚÉŚÍľÄ÷Ńđă°A{ěŕŢnĘɸÁ˝Bä@Ěc°ŠçăČđ}Ś˝ąĆĹĐďInĘŕÜÁ˝BĽV@ÍąĚvwĚ ˘žÉśÜę˝Ĺ éB

ŞlěĹi߯ĚnĘÉ Á˝ĚĹAĽv@ÍlěĹqÇŕă𡲾˝BZOľNÉĚž@i`LšĚă{ÉüéBONăÉž@ŞSČéĆAă{ĚŤ˝żĚľKÉľ˝ŞÁÄňmÉČÁ˝BľŠľĽĺ@ÍĚcéĆČÁ˝@iž@̧qjĚÚÉĆÜčAÓ˝˝Ńă{ɢľołęéąĆÉČéB ¨đÓéÁ˝ąĚŤÉáťIČĚśŁÉćęÎAąĚÓ˝čÍž@ŞÜžÝžÁ˝ ŠçsĎÖWÉ čAž@ĚăAťĚŞÄRľ˝ĚžĆ˘íęĢéBĽv@ĆĚc°ÍĆŕÉuŘ°ŹÇżçŕNÚnvĚđř˘Ä¨čAVqŻĚśťĹÍą¤ľ˝tĽiŅ̌qâZíŞťĚ˘SlĆĽˇéľKjÍľÄóŻüꪽ˘ŕĚĹÍȢBľŠľňłĎɨ˘ÄÍAť¤ľ˝s×ÍŤíßÄsšżžĆlŚçę˝ĚĹ éB@ŞĽĺ@đă{Éüę˝ĚÍA@Ěc@¤ÉťťĚŠłę˝š˘ŠŕľęȢB¤c@Í@̤đߎÁÄĐĆčĚPĆCoÖWÉ Á˝ĚĹAąĚPđ¸Äłšé˝ßÉ@đ@ÉßĂŻ˝ĆŕlŚçęéB

Ľv@Í@ĆĚ ˘žÉlļqđśńžBęxÍčđgńž¤c@đ¨Ćľ˘ęé˝ßA@ÍśÜę˝ÎŠčĚŠŞĚşĚńđißÄEľACoĹ é¤c@ÉťĚßđ š˝B¤c@ÍpĘłęAZÜÜNÉĽĺ@Şc@ĆČÁ˝B ÍđÉ´éâ˘ČâA@Í˝Îhđ{ěŠçę|ľ˝B

@ÍCŞăAśÜęÂŤaăžÁ˝BZľlNA@ÍcéÉCGˇénĘi@đVcĺéA@đV@ĆĚľ˝jđžÄA@Ć@ÍuńšvĆĚłę˝BNA@ÍłŽÉŰĆČčAaăČcéÍŽSÉĄŠçľčź˘˝BZľŞNŠçÍ@ĐĆčĹěbâOĚgßĆ{aĹĘďľ˝B

ˇjĚžqOÍZľÜNÉ}Ŕľ˝BŔęĚ@ŞĹEľ˝ĆŠçęĢéBjĚžqŤÍlěÉÇúłęAZŞlNÉęÉćÁÄŠEÉǢąÜę˝B

ZŞONA@ŞÂ˘ÉöäˇéĆA@ĚćOçŞĆľÄŚĘˇéBľŠľąĚcéÍí¸ŠÜÜúĹpĘłęAăíÁÄćlqŞcĘÉ¢Äe@ĆČÁ˝BÜŕČ@ÍuŠIÉv ÍđúüľAŁÎÉĂńś˝BĽv@ÍZăZNÉłŽÉéĘÉÂŤAđŠçüÉ ç˝ß˝B

@Í ÍđĹßé˝ßÉ°|ĄđsȢA§ŇââČŻđúöľ˝BÜ˝mâüNđWßĤľ˝ĆŕáťłęĢéBľŠľ@ÉŕÁĆŕáťIČĚđjĆĹłŚAĆżÉÖWČoľ˝Ë\ĚżĺđŠÂŻoľAŔĹL\ČŻťĆľÄĚpľ˝@ĚŠŻÉÍęÚu˘Ä˘éB

@Éopłę˝L\ČŻťĚÍÉćÁÄA@Ş đÉŹÁ˝iüjéÍŤíßÄŔčľ˝îđŰÁ˝BoĎÍWľAĚyĚgĺÍą˘˝BËĹŠéĆAlűÍź˘IĚ ˘žÉZZp[ZgÁľ˝B

ŮĆńǡ×ÄĚĘĹAĽĺ@̡˘Ą˘Í¤Ü˘ÁĢ˝B

éĆŤAINĚéžśŞ@ĚĘOĹÇÝă°çę˝BťęÍË\ élŞNľ˝ŕĚĹA@ÍŠŞÉΡéŤÓÉż˝ÂlUđČç×˝śÍĚDüłÉ´ÁđóŻAçFŕĎŚ¸ÉžÁ˝Ć˘¤BąęŮÇË\ éáŇŞ˘ÉŕęAąęÜĹ{ěɢľołęČŠÁ˝ĚÍÉĚÓĹ éAĆB

@͡ŔŠçszÉsđÚľA˘ÂŠĚĺKÍČzĆÉ čľ˝BÜ˝A§łđŰěľAoTĚĽĺ@̡şAi`öĺĚćÉ`Šę˝ÇćB

i×öĺÍ@ÉÎľÄáťIČÓŠđq×˝˝ßA17ÎĹEłę˝Ęođ§ăľ˝BĆÉŤNĺĚoťđažľ˝Z˘oTi@ŞéĘÉÂŞĆłę˝jĚĘľđSĚÉuŠš˝BąĚłTĚóüÉ͢EĹŕÁĆŕâŘĹóüŞgíę˝Â\Ťŕ éB

qZÜNńńZúA{ěŕĹN[f^[ŞNŤA@ĚŤź˘bâbĚźŞEQłęA@ÍŢĘłšçę˝BąĚNĚęńęZúA@ÍîÖóÔÉuŠę˝ÜÜSľ˝BľŠľ@ĚqˇÍťĚăń˘IÉí˝ÁÄđxzľÁĂŻAuš_cévĆĚľ˝@ÍĹĺĚhÓđÍçíęÄAťÝĚźŔxOÉ éĺČËćÉ@ĆĆŕÉłęĢéBťĄ[˘ąĆÉAĽV@ŞŠŞĚ÷ŃđLOˇé˝ßÉąĚËćÉÄ˝ÎčÉÍAśŞĐĆÂ૴ÜęĢȢB

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-2@ŠĚĽV@t1.@c@ĚŔđËç¤ĆV̡O żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-2@ŠĚĽV@t2.@@AŠđĆŮˇé żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-2@ŠĚĽV@t3.@üv˝ żśĎőďkanbuniinkaiIčńV

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-2@ŠĚĽV@t4.@céÉČÁ˝ĽV@ żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-2@ŠĚĽV@t5.@łĺÎA̢c żśĎőď

iX@ đŹÁ˝Ťj@s-2@ŠĚĽV@t6.@TTŠxVAśťEś¨ĚÚü

?

37@ĺĹiHăónj

Ĺôľ˝ĺíĚŤ

ĺĹÍĆĚí˘ÉsęÄÉÚčZńžĺílĚqˇĹ éBAWAĹRlĆľÄX^[gľAAWAĚLĺČĚćđçéßxgiÓŤhqĚ˝ßĚhi߯jĚvÖěÂi`xbgnN°jÉľž˘ÉťĚŔÍđFßçęéB

AWAAĆÉJV~[nű̪̽ŠçŁ˝ľA`xbg´ĹV˝É¨Íđľ˝f×ÉČѢĢ˝BľlľNAĺĹÍęĚşđŚ˘ÄŞľAŹuĽđ˘Á˝BŹuĽÍJV~[kÉ Á˝ĹAťĚ¤ÍfJ̤̺đ@ÉßĆÁĢ˝BĺĹÍTpiťÝĚVŽECOŠĄćN`§jÉuŠę˝AWAhqĚ_đoľAp~[´ĆKuěđzŚÄAńöćŹuĽĚńsđ׳šAf×ĚRŞ ˇéOɤƤÜđß猽B