| 語 |

読み |

説 明 |

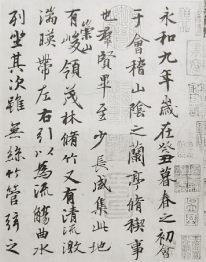

| 来禽館帖 |

らいきんかんじょう |

1592年頃、明の??が『来禽館帖』を集帖したが現存のものでは巻数も不詳である。『澄清堂帖』には、王羲之の書が精刻されてあり、また『淳化閣帖』にない刻があるので尊ばれているが、現在は、宋時代の拓本とされている残本数冊と、残本をもとにして『来禽館帖』・『戯鴻堂帖』・『玉煙堂帖』などで重刻されているものが伝わるのみである。→集帖 |

| 落書 |

らくしょ |

歴史学や民俗学における落書(らくしょ、おとしがき)とは、政治風刺、政治批判、揶揄の目的で人々の目に触れる場に匿名掲示・配布される文書のこと。特に詩歌形式の落書は落首と呼ばれた。また、悪戯書きなどの意味で用いられる落書き(または楽書き)は、落書が変化したものであるが、本来のそれとは意味が異なり、明確に区別されている。

落書は平安時代の初期には既に貴族階級の間で既に広まっており、確執のある官僚同士の昇任や栄転をめぐる政争道具として用いられていた。9世紀ごろの嵯峨天皇の時代の落書「無悪善」は小野篁が「悪(さが=嵯峨天皇)無くば善(よ=世)かなりまし」と解読したことで世間一般に知られる事となった。

また、匿名の投書で他人の罪状を告発するシステムとしても機能し、中世以降の荘園支配・管理に積極的に落書が活用されるようになり、領内犯罪者の摘発に大きな効果をあげた。鎌倉時代に入るとこのシステムは次第に制度化され、虚偽の無いことを神仏に誓わせる「落書起請」とあわせて強制的に実施されるようになった。

1310年、法隆寺で盗難事件が発生した際には、付近の17もの村を対象に落書を実施。その結果、600余通もの落書が集まり、最終的に2名の僧侶が盗人と決定した。いわば犯人を決める住民投票である。寺側は、この落書を非難し、2人の僧に犯人を捜させた結果、後に真犯人を捕まえたという。

江戸時代に入ると落書は大流行の兆しを見せる。1709年の柳沢吉保らの罪状をあげた「宝永落書」や、黒船の来航などを表した落書など、有名なものも多数ある。 |

落款

|

らっかん |

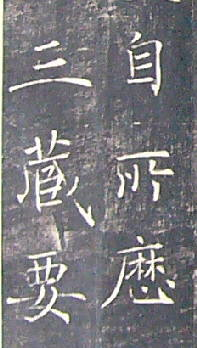

落成款識(らくせいかんし)の略語。書画を作成した際に製作時や記名 識語(揮毫の場所、状況、動機など)、詩文などを書き付けたもの、またその行為を言う。その文を款記といい、その時捺す印章を落款印と言う。慣習上、署名として押捺された印影、または署名に代えて押捺した印影をさすことも多い。署名用の印そのものを落款と称することもある。

実際に落款を署するときは、画面で感じの弱いところに記入して全面を引き締めるという効果をねらうこともあり、落款の位置は一定の規則はない。ただし、対幅や一双の屏風では、2つ並べた際の画面両端の下方にそれぞれ記されるのが通例である。時代が下ると、反対に明快な表現効果を狙って、形式的な款記をせず、印章のみの落款もしばしば見られる。通例、落款は書号・画号を署するが、実名を署することもあり、号および名を併記することもある。更に位階、職名、年齢、身分を上にかぶせることもあり、季節、年号、干支を添える作例も散見される。某に依頼されたという趣旨を示すために、「○○君請嘱」あるいは「雅嘱」などと記す。先人の図意にならって描く場合は、「倣○○」などと付記する。署名という性質上、書体は謹直な楷書で記されることが多いが、行書や草書の例もある。筆者の加齢と共に書き慣れて、文字が崩れてくる傾向にあり、作品展開を考える手掛かりとなりうる。 |

| リ・り |

| 六書 |

りくしょ |

漢字の造字および運用の原理を6種類に分類したもの。すなわち、象形・指事・形声・会意・転注・仮借。六書は周代の官制について書かれた書物『周礼』の地官保氏篇に典拠がある。しかし、そこでは六書の具体的内容には触れられていなかった。

後漢の儒教では、孔子旧宅や宮中図書館などから発見された秦以前の古い書体(古文)で書かれた経書を重視する古文学が興起した。古文学では『古文尚書』『春秋左氏伝』『周礼』などを重視し、また経書の一字一字について解釈する訓詁学を発展させた。

班固の『漢書』芸文志には、「教之六書、謂象形・象事・象意・象聲・轉注・假借、造字之本也」とみえ、象形・象事・象意・象声・転注・仮借の六種からなる造字の書とされている。鄭玄の『周礼注』では、「六書、象形會意轉注處事假借諧聲也」とされ、象形・会意・転注・処事・仮借・諧声としている。また、荀悦の『漢紀』孝成皇帝紀には、「書有六本、謂象形・象事・象意・象聲・轉注・假借也」とみえ、六書でなく「六本」とも著されている。

許慎が著した字書『説文解字』にも影響を与えたとされ、これ以降、六書は、漢字を分類する基準となり、また漢字の語源を探索する手段となった。19世紀、殷の甲骨文が発見されたが、その分析にも六書が大きな役割を果たした。

具体的な内容は『説文解字』の序に従うと以下である。

1.象形 - 物の形をかたどって字形を作ること。日・月・木・耳など。

2.指事 - 位置や状態といった抽象概念を字形の組み合わせで表すこと。上・下・本・末など。

3.形声 - 類型的な意味を表す意符と音を表す音符とを組み合わせて字を作ること。江・河など。

4.会意 - 象形と指事によって作られたものを組み合わせて新しい意味を表す字を作ること。信・武・林・炎など。

5.転注 - 用字法の一つとする説が有力であるが、定説はない。

6.仮借 - 他の同音・類字音の字を借用すること。「わたし」の意味に「我」、「そうだ」の意味に「然」、「くる」の意味に「来」など。

このうち、1から4までが字を構成する造字の原理であり、6の仮借は既にある漢字の運用原理である。運用原理は、1から4までによって作られた文字を、他の語に転用するときの方法のことである。5の転注に関しては諸説あり、造字原理であるか、運用原理であるか、またそれとは全く違う原理であるか、定説はない。これは『説文解字』も説明不足で例字も少ないためである。

『説文解字』では、1の象形と2の指事によって作られたものは、それ以上の要素に分割できないもので、これを「文」と呼んでいる。3の形声と4の会意は「文」と「文」を組み合わせることであり、これによって作られたものを「字」と呼んだ。当時「文字」とは漢字全体を定義する単語であり、「漢字」という語は存在しなかった。『説文解字』とはこの「文字」を解説する書物である。 |

| 六朝楷書 |

りくちょうかいしょ |

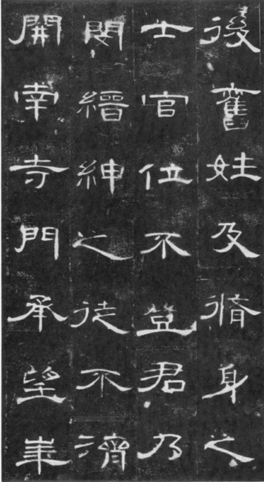

中国の南北朝時代、北朝で発達した独自の楷書体の総称。現在の楷書の起源となった書体の一つであり、書道では楷書の書風の一つとしてとらえられている。現代中国では魏楷、北魏楷とも称する。

なお、「六朝」とは本来南朝側に立った時代呼称であるが、書道を含む芸術の分野ではこの時代を「六朝時代」と呼ぶことが多いため、この呼称が使われている。

一般的な楷書体によく似るが、その書風は洗練されたものではなく、荒削りな部分が多い素朴・雄渾なものである。中には龍門二十品など、楷書体に似ても似つかない書風のものも少なくない。

さらに決まった筆法が存在せず、10個書蹟があれば10通りの書き方が存在するというくらい多彩である。これを分類すると、大きく分けて次の二種類になる。

・方筆

起筆や転折(おれ)を角張らせて力強く線を引き、石をごつごつと刻むように書く筆法。六朝楷書の主流である。張猛龍碑のように自然な勢いに任せて大胆に書くものと、高貞碑のように骨太ながら正方形の辞界に収まるように緊密な書き方をするものとがある。

・円筆

起筆や転折を丸め、全体的に柔らかい筆致で書く筆法。六朝楷書の一部に見られ、鄭文公碑を筆頭とする鄭道昭の書蹟に代表される書法である。南朝の筆法の影響を指摘する向きもある。

また字体に目立った統一が行われなかったため、異体字が極めて多いのが特徴である。その数はこれだけで一つの字典が出来るほどで、現に清の羅振玉は六朝楷書の異体字のみを集めた『碑別字』という字典を上梓している。 |

| 六朝書道論 |

りくちょうしょどうろん |

『六朝書道論』(1巻、1914年、井土霊山・中村不折共訳)は、『広芸舟双楫』の訳本で、大正3年(1914年)2月に刊行された。日本の書を一変させた六朝書道に体系的な論拠を与えるものとして、当時、熱狂的に迎えられた。さらに中村不折による序文は理論的に過去の書を否定する革新的なものであり、このようなことは日本の書の歴史において六朝書道の出現までなかったことである。また本書の付録として「六名家書談」が収められ、当時の日本の能書家として知られる6名(中林梧竹・中根半嶺・日下部鳴鶴・前田黙鳳・内藤湖南・犬養木堂)が江戸から明治にかけての日本の書の変貌、また中国の書風の変遷について説いている |

| 六朝書風 |

りくちょうしょふう |

中国で、後漢の滅亡後、隋の統一まで建業(現在の南京)に都した呉・東晋・宋・斉 (せい) ・梁 (りょう) ・陳の6王朝。六朝時代に行われた書風。六朝体。このころ市河米庵門下の中林梧竹は北京におもむき,楊守敬の師,潘存(はんそん)について同じく北魏の書法を学んだ。かくして一般に六朝風と呼ぶ北魏の書の研究が急速に進み,唐様書家の書風に大きい変化をもたらした。日下部鳴鶴の弟子,比田井天来(ひだいてんらい)(1872‐1939)は碑法帖など広く研究を進め,書学院を開いて多くの子弟を養成し,現代書道界に与えた影響が大きい。…

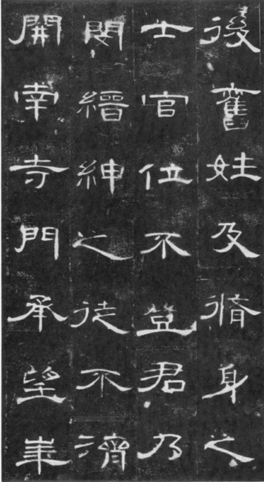

高貞碑 拓本 |

| 龍門洞窟 |

りゅうもんどうくつ |

北魏の孝文帝が山西省の大同から洛陽に遷都した494年(太和18年)に始まる。仏教彫刻史上、雲岡石窟の後を受けた、龍門期(494年 - 520年)と呼ばれる時期の始まりである。

龍門石窟の特徴は、その硬さ、すなわち雲岡石窟の粗い砂岩質と比較して、緻密な橄欖岩質であることである。そのため、北魏においては雲岡のような巨大な石窟を開削することが技術的にできなかった。『魏書』釈老志にも、500年(景明2年)に宣武帝が孝文帝のために造営した石窟は、規模が大きすぎて日の目を見ず、計画縮小を余儀なくされた顛末を記している。

様式上の特徴は、面長でなで肩、首が長い造形であり、華奢な印象を与える点にある。また、中国固有の造形も目立つようになり、西方風の意匠は希薄となる。裳懸座が発達して、装飾も繊細で絵画的な表現がされるようになる。

最初期は5世紀末の「古陽洞」窟内に見られる私的な仏龕の造営に始まる。宣武帝の計画を受けて開削された「賓陽洞」3窟のうち、実際に北魏に完成したのは賓陽中洞のみであり、南と北洞の完成は唐の初期であった。その他、北魏時期の代表的な石窟としては、「蓮華洞」が見られる。また、北魏滅亡後も石窟の造営は細々とながらも継続され、「薬方洞」は北斉から隋にかけての時期に造営された石窟である。

唐代には、魏王泰が賓陽3洞を修復し、?遂良に命じて書道史上名高い『伊闕仏龕碑』を書かせ、641年(貞観15年)に建碑した。初唐の代表は、656年 - 669年(顕慶年間?総章年間)に完成した「敬善寺洞」である。その後、「恵簡洞」や「万仏洞」が完成し、この高宗時代に、龍門石窟は最盛期を迎えることとなる。

絶頂期の石窟が、675年(上元2年)に完成した「奉先寺洞」である。これは、高宗の発願になるもので、皇后の武氏、のちの武則天も浄財を寄進している。その本尊、盧舎那仏の顔は、当時既に実権を掌握していた武則天の容貌を写し取ったものと言う伝説があるが、寄進と時期的に合わず今では否定されている。また、武則天は弥勒仏の化身と言われ尊像としても合わない。龍門最大の石窟である。

武則天の時代には、西山の南方、「浄土洞」の付近まで造営が及んだので、武則天末より玄宗にかけての時期には、東山にも石窟が開削されるようになった。「看経寺洞」がその代表である。

北魏の孝文帝が山西省の大同から洛陽に遷都した494年(太和18年)に始まる。仏教彫刻史上、雲岡石窟の後を受けた、龍門期(494年 - 520年)と呼ばれる時期の始まりである。 龍門石窟の特徴は、その硬さ、すなわち雲岡石窟の粗い砂岩質と比較して、緻密な橄欖岩質であることである。そのため、北魏においては雲岡のような巨大な石窟を開削することが技術的にできなかった。『魏書』釈老志にも、500年(景明2年)に宣武帝が孝文帝のために造営した石窟は、規模が大きすぎて日の目を見ず、計画縮小を余儀なくされた顛末を記している。 様式上の特徴は、面長でなで肩、首が長い造形であり、華奢な印象を与える点にある。また、中国固有の造形も目立つようになり、西方風の意匠は希薄となる。裳懸座が発達して、装飾も繊細で絵画的な表現がされるようになる。 最初期は5世紀末の「古陽洞」窟内に見られる私的な仏龕の造営に始まる。宣武帝の計画を受けて開削された「賓陽洞」3窟のうち、実際に北魏に完成したのは賓陽中洞のみであり、南と北洞の完成は唐の初期であった。その他、北魏時期の代表的な石窟としては、「蓮華洞」が見られる。また、北魏滅亡後も石窟の造営は細々とながらも継続され、「薬方洞」は北斉から隋にかけての時期に造営された石窟である。 唐代には、魏王泰が賓陽3洞を修復し、?遂良に命じて書道史上名高い『伊闕仏龕碑』を書かせ、641年(貞観15年)に建碑した。初唐の代表は、656年 - 669年(顕慶年間?総章年間)に完成した「敬善寺洞」である。その後、「恵簡洞」や「万仏洞」が完成し、この高宗時代に、龍門石窟は最盛期を迎えることとなる。

絶頂期の石窟が、675年(上元2年)に完成した「奉先寺洞」である。これは、高宗の発願になるもので、皇后の武氏、のちの武則天も浄財を寄進している。その本尊、盧舎那仏の顔は、当時既に実権を掌握していた武則天の容貌を写し取ったものと言う伝説があるが、寄進と時期的に合わず今では否定されている。また、武則天は弥勒仏の化身と言われ尊像としても合わない。龍門最大の石窟である。 武則天の時代には、西山の南方、「浄土洞」の付近まで造営が及んだので、武則天末より玄宗にかけての時期には、東山にも石窟が開削されるようになった。「看経寺洞」がその代表である。 |

| 料紙 |

りょうし |

文書をはじめ典籍,経典等の文字を書くときに使用する紙のこと。日本で用いられた料紙は,原料によって麻紙,楮(こうぞ)紙,斐(ひ)紙,三椏(みつまた)紙等がある。麻紙は白麻,黄麻を原料とした紙で,奈良時代から平安時代初期に多く用いられ,特に写経用として珍重された。コウゾは日本の各地に簇生し,これを原料としたのが楮紙である。原料が豊富でしかも繊維が強靱で実用性に富んでいるため,楮紙は古くから料紙の中心的地位を占めてきた。

|

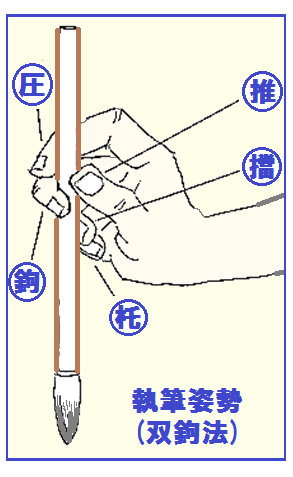

| 両指法 |

りょうしほう |

親指と人差し指の二本だけで筆管を挟んで持つ方法である。筆に力が入らないので、面白い線が表現できる。→書法 |

| 臨書 |

りんしょ |

手本を見ながら書くことを臨書(りんしょ)といい、古典などの学習手段とされている。臨書には、形臨(けいりん)、意臨(いりん)、背臨(はいりん、暗書(あんしょ)とも)の方法があり、それを用いて技術・書作の原理を習得し、創作活動への自己の成長を図る。対象となる手本の全部を臨書することを全臨といい、その一部の臨書を節臨という。臨書は古来から行われており、奈良時代の光明皇后による王羲之の『楽毅論』の臨書が正倉院に現存する。臨書に対し、他人の書を参考にしないで、自分で創意工夫して書くことを自運(じうん)という。

形臨:字形を真似することに重点を置いて書く。手本にできるだけ忠実に字形や用筆法だけを模倣し、もっぱら技術面の習得を図る。

意臨:筆意を汲みとることに重点を置いて書く。作品が生まれた時代背景や作者の生き方、精神性まで模倣する。

背臨:手本を記憶した後、手本を見ないで記憶を頼りに書く。その書風を自分のものとして他の作品にも応用していく。 |

| 鄰蘇園帖 |

りんそえんじょう |

『鄰蘇園帖』(りんそえんじょう)12巻は、楊守敬が光緒18年(1892年)から作成した。日本の『風信帖』なども刻入されている→集帖

|

| 臨池 |

りんち |

《王羲之「与人書」にある、後漢の張芝 (ちょうし) が池のそばで習字のけいこを続けたという故事から》習字。手習い。→張芝:中国,後漢の書家。字は伯英。酒泉 (甘粛省) の人,のち弘農 (河南省) に移った。父の張渙は太常の高官に上ったが彼は終生仕官せず,書技の錬磨に努め,常に池にのぞんで書を学び,池水が黒くなったという逸事で名高い。書は杜度,崔えんに章草を学び,のち草書の体を一新した。また一筆飛白書にすぐれたといわれる。伝称作品には『秋凉平善帖』などがある。 |

臨模

|

りんも |

書画で、手本を見て書くことと透き写しにすること。「法帖」の原形は、既に六朝時代に出来上がっていたと見られている。 この時代、東晋の王羲之・王献之親子が行書と楷書を芸術的に完成させ、「書聖」と讃えられた彼らの書法は多くの書家の理想となった。 その中で法帖が生まれた。当初は模書や臨模によったが、高度な技術を要するために搨模が編み出された。初学者でも方法さえ学べば可能で、極めれば真蹟に迫る模写が出来るとあって、多くの法帖が作られた。 |

| レ・れ |

| 隷書 |

れいしょ |

隷書体は、漢字の書体のひとつ。八分隷・八分・分書とも呼ばれる。古文に対して今文と呼ばれる。

前漢前期には篆書から隷書への移行が進み、秦隷と平行して、草書のもととなる早書きの「草隷」・秦隷の要素を残した波磔の小さい「古隷」・波磔を強調した装飾的な「八分」など、多様な書風が展開されていたことが、「馬王堆帛書」「銀雀山竹簡」「鳳凰山木牘」などの帛書や簡牘類によって確められる。また、前漢中後期を中心とする資料「居延漢簡」では、これらの書風がすでに様式として確立されている姿を見ることができる。

新を経て後漢に入ると、筆記体としての隷書はさらに発展し、草隷より進んだ速写体である「章草」(「武威旱灘坡医牘」)や、現在の行書ないし楷書のもととなる書風の萌芽(「永寿二年三月瓶」)をも見ることができる。そして、隷書が盛んに通行したこの時代、安定した政権のもとで儒教の形式化が進むにつれ、隷書を用いて石に半永続的な記録を刻むことが流行した。それら後漢の刻石資料に見られる書風は、おおむね桓帝または霊帝の前後で二分することができ、その前半期には古隷が多く、後半期には八分が多い。これらはいずれも書道における隷書体の範を示すものとして、後世から最高の評価を与えられている。

漢王朝の衰退に伴って、書体としての隷書の知識や技法は失われていった。紙の発明と普及が、筆記の方法や形態に何らかの影響を及ぼしたことも考えられる。いずれにせよ、その後隷書が広く用いられることはなく、研究や表現の一形式として試みられるに留まっている。

曹全碑』(部分) |

連綿

|

れんめん |

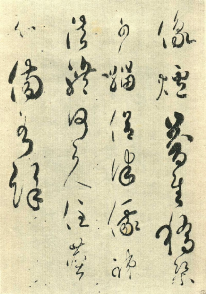

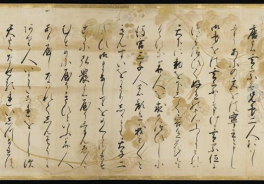

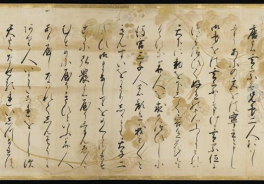

切れ目なく延々と続く様をいう。続け字をする書法を指すこともある。この書体を「連綿体」といい、特に長いものは「連綿草」という。最初に「連綿」の文字が見られるのは、梁の袁昂(461 - 540)が著した『古今書評』であり、蕭思話が著した書の評価として「走墨連綿」という語が使われていた。同じような資料に、張懐?が著した『書断』があり、張芝が著した書について「谷川がそのまま際限なく流れる」という旨の評価がされている。漢文の表現にもみられ、謝霊運の『過始寧墅』という詩に、連なる渚の風景について表されている。さらに、李白の「白毫子歌」には小山が連なる景象について表していた。書写としては草書から見られ、「連綿書」、「一筆書」と言われていた。日本では平安時代(9世紀頃)からこの書体が見られた。空海の書物にも確認されている。さらに、その漢詩文集である性霊集にもその語が確認される。また、天皇・皇帝の血統が途絶えず続く様を「皇統連綿」という。 |

| 連綿草 |

れんめんそう |

連綿を用いて、二字三字を続けて書いた草書のこと。古くは尺牘などに見られる。

|

| ロ・ろ |

| 露鋒 |

ろほう |

筆鋒を画の外側に当て外側に鋒鋩のあらわれることをいう。鋭さを表現する。蔵鋒に対する語。→書法 |

書道用語辞典

書道用語辞典