kanbuniinkai 漢詩・書道・中国紀頌之のおもしろサイト008

中国歴史上の女性たち

唐・周 則武天

則武天(則天武后)

| Ⅴ 政権を握った女性たち | ||

|

||

第二節 唐朝の則天武后

則天武后は、三千年にもおよぶ中国の歴史を通じて、ただ一人の女帝であるといえば、並の

女性でないことは誰れにもわかるであろう。かの女こそ、たぐいまれな才気と美貌とを兼備し

た上に、幸運な星のもとに生まれた女性であったといえよう。

歴史上、后妃か太后の身で、天子に代わって簾政(摂政) を布いた女性は、さきにもとりあげ

た漠朝の建国主高祖の皇后呂氏、北魂朝孝文帝の祖母の文明太后鳩氏、あるいは後述する、清

朝の光緒帝の伯母にあたる西太后などが挙げられるであろうが、正真正銘の女帝といえば、中

国では則天武后ただ一人である。

皇后の座をねらう武照儀の執念

則天武后は武照とよばれるが、武は姓であるから、照というのが本名であ

ろう。かの女は十四歳の若さで、唐朝の名君第二代太宗、李世民に召し出

されたが、後宮の数多い女官のなかでも、美人のほまれが高かったといわれる。容色ばかりでなく、頭も人一倍よく、いわゆる才色兼備の女性というと聞こえはよいが、史書には、かの女を評して「巧悪にして権数多し」(油断も隙もならない女)というように、巧智に長けた女性であったらしい。

貞観二十三 (六四九)年に太宗が死ぬと、太宗との間に子供を生まなかった多くの妃たちは、成業寺という寺に入れられ、得度して尼僧になったが、すでに二十七歳の女盛りになっていた武照も、その一人であった。

太宗を嗣いで即位した高宗治〓ハ四九⊥ハ八三) が、たまたま先帝の忌日に、この寺を訪れると、多くの尼僧らにまじって、さめざめと泣く武照のあで姿が、高宗の目に留まり - 『資治通鑑』には、高宗は父帝太宗の在世中から武照を見そめていたという ー ついにかの女は、

太宗李世民還

俗して再び後宮に入ることになった。

高宗は武照より四つ年下であった。

すぐれて美しい容色であったといわれる武照が、得度して白い頭巾に包まれた姿は、静楚なうちに橋かしさがあり、いっそう高宗の目をひいたことであろう。この話は少しできすぎのようにも思われるが、だとすれば、このときの武照の涙は、一滴千金にも値したのかも知れない。こうして武照は、再び入内すると、もちまえの才気を換発して、それまで高宗皇帝の寵愛を一人占めにしていた粛淑妃に代わって、君寵を盲にあつめるようになった。これには、かねてから粛淑妃の君寵をねたましく思っていた、皇后王氏の蔭からの推挙もあったようである。

ところが、武照は入内して四、五年たつと、たちまち皇后につぐ四妃(貴妃・淑妃・徳妃・賢妃)の下位の、「九嬢」中の第一位にあたる昭儀の地位をえた。やがてかの女は、永徽二

(六五一)年高宗との間に男児李弘を生み、幸運にもその子が皇太子の位についた。ちなみに、皇太子李弘は、上元二 (六七五)年二十四歳で没している。

武昭儀は翌年、さらに一女子を生んだが、あくまでも皇后位をねらわんとするかの女は、つぎには王皇后を邪魔視して、恩義ある王皇后を陥れようとたくらみ、この赤ん坊を、みずからの手で柁殺して、その罪を王皇后に着せ、高宗に泣いて訴えたため、ついに王皇后は子女のないこともあって、粛淑妃とともに廃され庶人となった。永徽六(六五五)年のことである。権力の座を射止めるためには、恩義もあるいは人倫にもそむいて、わが乳児すらも拒殺するという、飽くことを知らない武昭儀の執念がうかがわれる。

ちなみに、王皇后を陥れた武昭儀の肝策については、『資治通鑑』(巻一九九、唐紀一五、「高宗紀」、永徽五年の条)が簡明に述べているから参照されたい。ここでは、後宮での女官たちの権勢争奪のすさまじさが、如実に描かれていて興味深い。

こうして、当面のライバルである粛淑妃と王皇后とを庶人に追い落した武昭儀が、さらに望むのは正皇后の座であった。ところが、かの女の野望の前に立ちはだかったのは、長孫無忌や楢遂良ら先帝太宗以来の宿老・勲戚たちであった。かれらは武昭儀の立后が、不当であることについて、高宗をはげしく且つ詩話と面諭したので、一時は、高宗も耳順せざるをえなかったが、重臣の一人李勤の言に勢をえて、反対派を押しきって、ついに武昭儀を皇后に立てた。皇后を庶人に格下げした同じ年の永徽六年のことで、このとき、かの女は三十三歳であったという。

武后、朝政を さて、皇后という最高位をかちえてからの武后は、病弱で気力なく、日日の独裁する 政務も怠りがちの高宗を、ともすれば無視する所業が多かった。かの女は、粛淑妃と王皇后とを、高宗の知らないところで獄中に幽閉したが、この牢獄は、四方が壁で陽光が入らず、わずかに食事を差し入れるための、小さな穴が開いているだけであった。

高宗はある日、秘かにこの牢獄を訪ね、その惨さに驚き、哀れんで声をかけたが、このことを聞知した武后は激怒し、王氏と粛氏の両女を、百たたきの杖刑に処した上、かの女らの手足を斬り落とし、酒がめの中に投げこんで惨殺したのであった。これらの武后の所業については、外山軍治『則天武后』(中公新書)を参照したが、いやはや目をおおい、耳をふさぎたいばかりの凄惨さである。

ちなみに、これについて連想されるのは、漠の高祖の呂后がライバルの戚夫人に対して行った仕打ちとよく似ており(五二ページ)、両者の所業が、あまりにも酷似していることに、多少の疑念もおこるが、それにしても、権勢に執心する女性の陰湿な残忍さには、背すじにゾッとする冷たさをおぼえる。

さて武后は、さきに述べたように、高宗を正面に立て、重臣たちの反対を押しきって后位に即くと、しだいに露骨に国政に干与するようになった。

かの女の相談相手は、大臣の許敬宗と李義府とであったが、やがてかの女は、さきの立后に反対した重臣たちを、つぎつぎに、遠い四川や広東などの辟地に流したり、あるいは口実をつくって死罪に処したりして、ついに高宗の側近から、先帝太宗時代の勲功ある元老たちを消し去ってしまった。

それでも、高宗治世の三十四年間は、六五七年には西突蕨を撃滅し、さらに六六三年には高句麗をほろほし、また百済に味方する日本海軍を白村江に撃滅して、新羅の半島統一を成就させるなど、四辺に輝かしい外征1の功業をたてたが、これらの成功は、太宗以来の功臣である蘇走方、李劾・李靖らの力によるもので、いわゆる親の七光の賜物といえよう。

弘道元(六八三)年に高宗が崩じると、遺詔によって皇太子李顕(武后の第三子)が、六八四年に即位(中宗)したものの、実権は皇太后の武后に握られ、国政はすべてかの女の方寸に出た。まもなく一カ月余りで中宗は廃されて、弟の李且が二十四歳で代わり立った。萱不である。

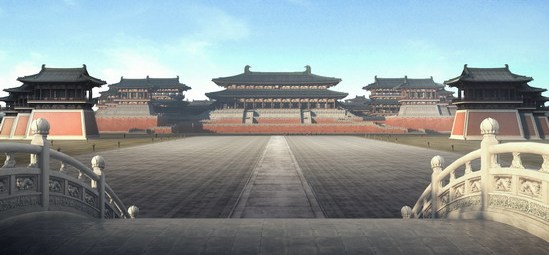

しかし、審宗は皇帝に冊立されはしたが、武后の政権に対する執心は、中宗のときよりももっと露骨であった。かの女には萱不の存在など眼中になく、正々堂々宮中の正殿である紫窟殿に出御して称制(政務を専決)するようになった。

武周革命-皇帝 高宗が崩じたとなると、これまで病弱の高宗を輔けて三十余年間、国政になった則天武后を専らにしてきた武后の自信と政権への野望とは、「瀧を、ろて筍を望む」のたと、冬はないが、ついにかの女をかり立てて、女性の身ながらも、名実ともなう皇帝位をのぞませるようになった。

高宗の崩後、前述したように、中宗(第三子)・香宗(第四子)が相ついで立ったものの名ばかりで、武后の称制はつづき、その間に武后即位のお膳立てが着々と撃えられ、六九〇年ついに、容宗をはじめ王族、高官や、国都長安はもとより遠近の人民、周辺諸部族の族長ら六万余人の請願を承けて、前代未聞のことながら、女人の身で帝位に即き、国号を周と改め、天授と年号した。時に武后六十余歳であったといわれる。

則天武后が帝位について、別の王朝周回を風℃たとなると、唐朝は蒜中絶することになり、ここに哀れをとどめたのは香宗である。そこで萱不は保身の策として、みずから譲位して皇嗣(皇太子) となり、李氏を改めて武氏を与えられた。子が母に譲るという、これも前代には末だ聞かない奇異な事象が生じた。史家はこれを武周革命という。

ちなみに、わが日本では、この年が女帝の持統天皇四年にあたるが、ここに東アジア歴史世界では、東西に二人の女帝が並び立つことになった。

こうして武后は、皇帝となって十五年間にわたり、唐朝とは国酢を異にする周回を新たに興して正朔を改めていることは、漠(前漠〓至をうぼって新王朝を建てた王葬の肇にならったものといえよう。

ちなみに、則天武后が唐酢をうぼって新しく周朝を興したことが、かの女としていかに大真面目な所業であり、また誇大妄想的でもあったかの一証として、富山の封禅について三口しておきたい。

かの女は即位すると、直ちに東都洛陽に行幸して、万端の準備を整えたのち、その東南の嵩山 (河南省登封県)に登頂して、古式に則り大がかりな封禅 - 天子が即位のはじめ天神・地祇や河神を祀る儀式 - をにぎにぎしく挙行しているが、洛陽を「神都」と称したのも、このころからであろう。なお嵩山の麓には、西周の周公の測景台(視天台)址があると伝えられている。おもうに、同室を興した武后の心意気としては、千五、六百年前の周公に、あやからんとした思いがあったのかも知れない。

最後に則天武后について、弁護めいたことを付け加えておくと、かの女は唐酢を簑奪したといぅことで、稀代の悪女的イメージが、一般に強く印象づけられているが、かの女が専権をふるった高宗治世の後半ごろから、かの女が死没するまでをふくめて約三十数年間をみると、内延では武后を中心に権謀術数が渦巻いてはいたものの、その権勢は、司馬光も「武后勢傾二海内こ(『稽古録』巻十五)というように揺ぎなく、社会上は比較的平和がつづき、つぎの玄宗時代の開元の盛期につながる、かずかずの文化的事業が行われていることは注目に値する。その一つとして竜門石窟の造営について、ふれてみよう。

竜門石窟の造営

竜門の石窟は、洛陽の南十三キロ、伊水をまたいで、その東西両岸に拓かれており、北魂第六代の孝文帝が、平城から洛陽に遷都した大和十八(四九四)年から、北の貢岡石窟にならい、国の威信と皇帝の尊厳とを発揚すべく造営がはじめられた石窟寺院である。

最初の石窟は古陽洞といわれ、北海王の元詳が造営したもので、五〇〇年に、第七代宣武帝が父母の孝文帝夫妻のため、二洞を拓いたのが国家的事業のはじめである。しかし、この二洞は、規模があまりに大きすぎて未完成に終わった北魂時代のものとしては、このほかに寅陽洞竜の三基があり、この寅陽洞は、仏像のほか帝后の行列像で有名である。なお、北貌朝の後半からつぎの北斉朝にかけて、古陽洞の修治と新しく蓮華洞が開削された。隋代から唐初にかけては、寅陽洞が修治され、ついで高宗治世の前半期になると、七世紀中ごろには、敬善寺洞の開削が完成しているが、この洞の造営事業は、太宗の妃である葦太后によって行われたといわれる。

さきにいった高宗の治世は、七世紀なかばから後半にわたる三十四、五年間 (六四九?六八三)であるが、竜門石窟の造営は、この時代が最盛期稲 であり、双洞、万仏洞、獅子洞、恵簡洞、奉先寺椚 洞などが相ついで開削されている。なかでも後半期 ―武后執政期の六七〇年から十年間の歳月をかけて営まれた奉先寺洞は、最大の規模をもち、その指揮に あたったのは、奉先寺座主の善導禅師である。善導は法然上人の善知識として、わが国仏教界でも有名な善導大師(六二二?六八二) のことである。

この奉先寺洞の中央の七・四メートルを計る大鹿合邦仏の堂々たる容姿は、則天武后を模したといわれるように、その実際上の施主は則天武后であり、総工費は武后の化粧料によって、まかなわれたといわれる。

ちなみに、高宗・則天武后までに造営された諸窟洞は、いずれも伊開西山にあり、これらに対して、玄宗以後は、主としてその対面の東山に拓かれている。

武后の奉先寺洞について連想されるのは、有名な長安(西安)の慈恩寺大雁塔である。もともと慈恩寺は、高宗が皇太子時代の貞観二十二(六四八)年に、母の文徳皇后(太宗の皇后) の慈恩に報いるため造営した寺院である。これよりさき貞観十九年一月、十七年間にわたるインド求法の旅から長安に帰朝した玄突三蔵を、この寺に迎えて上座とし、その寺域内に翻経院を建てて、かれがインドから将来した多くの仏典を漢訳する大事業を輿させた。

玄笑は、ここに住座して、死没するまでの十九年間、内外幾多の知識1中国およびインド・西域諸国の憎たち ー を集めて訳経に専念した。かれが主我して漠訳した仏典は、七四(?) 部一、三三五 (?) 巻に達したといわれる。

ちなみに、玄突訳の漢文仏典は原典を正確・忠実に訳しており、かれ以前の訳経が意訳を主2鋸としているため、以前のものを旧訳、玄共訳のものを新訳という。

仏典漢訳の大事業とともに、玄笑がインド・西域から将来した経典や仏像などを収納するために建てられた五層の噂塔は、武后治世の長安年間 (七〇一?七〇五) になると、七層の大塔に改築されたが、その噂塔が有名な慈恩寺大雁塔である。ただし現在の大雁塔は、その後北采時代に火災にかかり、明代の嘉靖なかごろに重修が加えられている。

玄笑をはじめとする多くの求法憎たちの渡天とともにはじまったインドとの直接交通は、インド仏教美術の流入を盛んにして、それまでの西域的な表現形式とは異なるグブタ朝様式が、採り入れられるようになったことも注目される。

さらにいま一つ、高宗・則天武后時代の特異な文化現象としてあげられるのは、ササン朝文化・文物の中国への流入である。

ササン朝ベルシア ササン朝の文化・文物が中国へ伝播しはじめたのは、この国が飛躍的発文化・文物の移入 展を遂げたシャープール一世からコスロウ一世のころといわれる二二世紀から六世紀後半ごろであるから、中国では三国時代末から南北朝時代の北魂末ごろにあたる。

やがて六五一年に、この国がイスラーム軍にほろぼされると、その王族や貴族らの一部、あるいはイスラーム教を信奉することを拒んだ多くのイラーン人たちは東方に逃れ、シルクーローをへて中国の長安や洛陽などの諸都市に難民として移り住んで、その優れた文物や技術を伝えた。いや、ただに文物・技術ばかりではない。つぎに述べるように、中国人の日常生活にまで異国趣味がもちこまれた。

『旧唐書』 の 「輿服志」 によると、唐代に胡服が流行して、子女たちのうちには、胡服を着て胡楽を習うものもあるといい、あるいは、唐墓からの出土品の中には、胡服乗馬してポロ競技を楽しむ貴婦人の陶桶もみられる。また長安や洛陽の大都市では、胡食(ベルシア料理) や胡酒 (ぶどう酒) を売る酒場も出現し、そこでは胡姫(ベルシア娘) がサーヴィスしたという。李白は「少年行」と題する詩の一節に、

落花踏みつくして、いずれの処にか遊ぶ。笑って入る、胡姫酒韓の中。

などと詩い。詩人王翰も、長安の遊蕩児たちが、このような瀞掛で瑠璃の杯に葡萄酒を傾けていたことを「涼州詩」 の中で「葡萄の美酒、夜光の杯」などと形容している。

なお、隋唐時代を中心とするイラーン文化 (ササン文化) の中国流入に関しては、石田幹之助『長安の春』 (創元社、一九四一年)、および近刊の 『石田幹之助著作集第二巻』 (六輿出版社、一九八四年) などを参照されたい。

このような異国の文物や異国趣味が、中国社会において日常生活にまでもちこまれたことは、則天武后の文化に対する自由で鷹揚な態度によるところが、与って力があったものと思われる。

さて、さしも権勢をほしいままにした則天女帝も、寄る年波にはかなわず、七〇五年に八十三歳 - 則天の卒年については八十二、八十一、七十七などの諸説がある - で死の床につくと、さきに廃位された実子の中宗顕が再び後継して、国号も周から唐に復ることになった。こうして、唐の国節は再び存続することになったものの、復位した中宗は、父の高宗に輪をかけたような薄志弱行の性格であり、皇后の葦氏は、先朝の武后をまねて権勢を独り占めにし、ついに七一〇年中宗を毒殺したため、武后の二の舞をおそれた中宗の弟李旦 (香宗) の三男隆基(のちの玄宗)は、兵を挙げて葦太后の一党を殺し、父の李且を帝位に復し、みずからは皇太子を拝した。やがて翌々七二一年、皇太子隆基が父の香宗を承けて即位し、ここに唐朝の生気はよみがえることになった。玄宗皇帝 (七二十―七五六) の治世である。