| 語 |

読み |

説 明 |

才葉

抄 |

さいよ

うしょう |

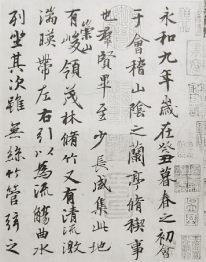

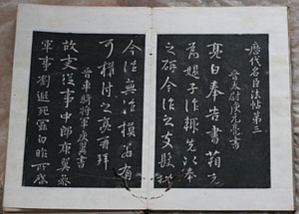

平安時代末期に著された書論書。安元3年7月2日(1177年7月28日)、保元の乱で失脚して配流された後に高野山の庵室に入っていた藤原教長が、世尊寺家の藤原伊経に語った書の口伝の内容を後日伊経がまとめたもの。そのため、撰者を教長とするものと伊経とするものがある。現存本は、奥書によれば伊経の子である藤原行能が門人の千代丸という人物(行能の養子となった経朝を充てる説もある)に承元3年5月8日(1209年6月11日)に書き与えた写本が基になっているとされている。ただし、現存本の中には藤原教家が創始して後嵯峨院政の時代(13世紀中期)に流行した弘誓院流に対する批評の一節が含まれており、後世に加筆された部分があるとみられている。全48箇条から構成され、書法に関する実技的な解説を主としているが、当時世尊寺流と並んで行われた藤原忠通の法性寺流に対しては批判的な記述もみられる。これについて、法性寺流の名手とみられていた(『今鏡』第5)教長が同流を批判することについて矛盾とする見方があるが、同流と対抗関係にあった世尊寺流の継承者である伊経が筆記した影響によるものか、保元の乱で忠通と対立した(藤原頼長の側近であった)教長の立場に影響されたものなのかはハッキリとしない |

| 作意 |

さくい |

作品の制作意図。率意に対する語。① 芸術作品において、作者の制作した意図。創作上の意向・工夫。趣向。② たくらみの心。「別に作意はない」③ 茶事書道芸術で、その人独特の自然な工夫を凝らすこと。また、その工夫。作分(さくぶん)。 |

| さばき筆 |

さばきふで |

()鋒がふ糊で固められておらず、鋒全体が散毛状態になっている筆のこと。 |

| 三希堂法帖 |

さんきどうほうじょう |

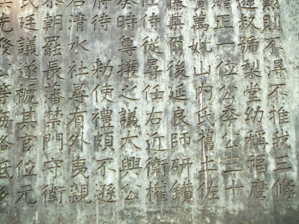

『三希堂石渠宝笈法帖』32巻は、乾隆12年(1747年)に乾隆帝の勅命を奉じて梁詩正(りょう しせい、1697年 - 1763年)らが魏の鍾?から明の董其昌に至る歴代名人の筆跡を刻した。その原石は495石に上る。精刻であり、紙墨ともによい。続帖として、『墨妙軒帖』がある。 三希堂とは紫禁城・内廷西側の養心殿内にある建物の号で、乾隆帝が命名した。その由来は、乾隆帝が王羲之の『快雪時晴帖』、王献之の『中秋帖』、王珣の『伯遠帖』の3帖を得て、これを希世の珍宝としてその室中に蔵したことによる。 |

| 残紙 |

ざんし |

紙に書かれた文字資料をいう。 |

| 三色紙 |

さんしきし |

平安時代屈指の「かな書」の名筆(古筆)である、『継色紙』、『寸松庵色紙』、『升色紙』の総称である。古来、三色紙は古筆中でも最高のものといわれ、色紙の三絶と称されている。ただし、「三色紙」の語が定着したのはかなり遅く、昭和初期頃と推測される。色紙と呼ばれるが、もとは冊子本で、それが分割されて色紙形になった。 |

| 三指法 |

さんしほう |

親指と人差し指と中指の三本で筆管を挟んで持つ方法である。他の二本は使用しない。→書法 |

| 三跡 |

さんせき |

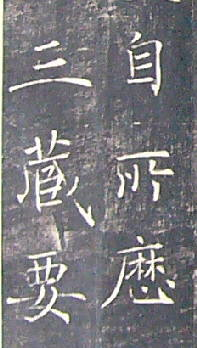

書道の大御所三人のこと。三筆は各時代にいるが、この三跡ほどの影響を後世まで与えた人物はいない。字は三蹟とも表記する。また、入木道の三蹟(じゅぼくどうのさんせき)とも言う。 |

| 三絶 |

さんぜつ |

詩・書・画の3つ揃って優れているものをいう。この他にも3つの優れた要素が揃っているときに使われる |

三筆

|

さんぴつ |

日本の書道史上の能書のうちで最も優れた3人の並称であり、平安時代初期の空海・嵯峨天皇・橘逸勢の3人を嚆矢とする。その他、三筆と尊称される能書は以下のとおりであるが、単に三筆では前述の3人を指す。

世尊寺流の三筆(藤原行成・世尊寺行能・世尊寺行尹)

寛永の三筆(本阿弥光悦・近衛信尹・松花堂昭乗)

黄檗の三筆(隠元隆琦・木庵性?・即非如一

幕末の三筆(市河米庵・貫名菘翁・巻菱湖)

明治の三筆(日下部鳴鶴・中林梧竹・巌谷一六) |

| シ・し |

| 自運 |

じうん |

臨書に対し、他人の書を参考にしないで、自分で創意工夫して書くことを自運(じうん)という。 |

| 直筆 |

じきひつ |

筆の毛が紙に対してほぼ垂直になるように筆を動かして書くこと。筆を立てて書くことで、穂先が常に線の中央を通るようになり、筆に加えた力が偏ることなく毛の全体に伝わる。そのため、墨が毛全体に均等に行きわたることで書かれた線の両側はまっすぐで綺麗な線になる。直筆で書いた線は細くなるものの、芯のある引き締まった線になる。(・ちょくひつ) |

| 字号 |

じごう |

(道号・法号)禅宗において、師僧が修行僧に号を書き与えたもの。号を大書し、偈頌を書き添えて与えるのが一般的で、その偈頌は道号頌(どうごうのじゅ)などと称し、字号の由来や意義を詠んだ漢詩である。師僧が修行僧を一人前の禅僧として認めたときに与えるものであるため、印可状同様に重要とされる。宗峰妙超の『関山字号』、古林清茂の『月林道号』、清拙正澄の『平心字号』、徹翁義亨の『言外字号』・『虎林字号』などがある→禅林墨跡 |

| 四指斉頭法 |

ししせいとうほう |

親指を筆管に当てて、残りの四本の指を反対側から当てて、筆管を挟んで持つ方法である。親指と人差し指の上を水平にし、指頭に力を集中する。(全鉤法とも)→書法 |

| 字書 |

じしょ |

漢字を分類した辞典のこと。字典(じてん)ともいう。狭義としては部首を設け、字形により漢字を分類したものを指すが、広義としては作詩の押韻のために韻により漢字を分類した韻書を含み、さらには語を集めて意味により分類した訓詁書を含む。(字典とも) |

| 字体 |

じたい |

図形を一定の文字体系の一字と視覚的に認識する概念、すなわち文字の骨格となる「抽象的な」概念のことである。文字は、言語と直接結び付いて意味を表すものであり、その結び付いた意味によって字種に分類される。そして異なる字種は、原則としてそれぞれ異なる字体を有する。例として「かたな」という意味を持つ字(刀)であり、「やいば」という意味を持つ字(刃)である。このとき刃は刀と比較して一画多い、異なる字体を有している。 |

| 四体書勢 |

したいしょせい |

漢代の奇字,鳥虫書と呼称された書体の内容をかなり伝え,由来のあるものと考えられ,まったく荒唐無稽な偽造物ではないと思われる。西晋の衛恒《四体書勢》によると,秦の始皇帝がそれまで各地で通行していた書体を小篆に統一した後に,焚書から免がれて世に出た書物があり,それらは古文(おたまじゃくしの形をしているため科斗書と呼ばれる)や策書と呼ばれるもので,その書体は自然現象のように生動する形勢をもっていたという。これと,魏の正始石経(三体石経)の古文・篆書・隷書の三体併記にみられるように,すでにいったんは滅びた古文がこの時期に体系的に復活し流行したことを考え合わせると,魏晋朝・北朝のころには自然の山川草木鳥獣虫魚などの多岐多様なすがたによって,書の美しさをとらえ表現しようとした思想があった。→中国の書論 |

| 実画 |

じっかく |

筆によって紙に描き出された点画をいう。空画に対する語。 |

| 湿拓 |

しったく |

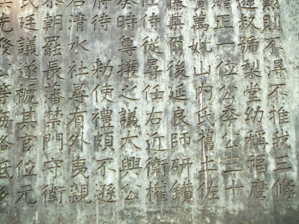

紙を湿らせて対象物に張り、その後墨をつけてとる拓本。本来の拓本は湿拓のみであったが、乾拓ができたため、その対比として生まれた名称である。間接拓と直接拓という言葉もかつては存在せず、間接的に採るのを拓本と称し、直接採るものは印刷、もしくは版画、押印と呼んだ。魚拓は本来は魚版とか魚印と呼ばれるところ、間違って魚拓と呼ばれるようになった。中国では湿拓は紙を湿らせて対象物の石や金属に貼り付けるが、日本では紙を対象物に貼り付けてから、噴霧器やタオル、刷毛などで湿らせて密着させる。水をつけすぎると紙が破れるが、少ないと密着しない。適度な水をしわなく貼り付けることが重要である。また墨をつける段階である程度乾かさないと、墨が滲んだり、薄くなったりする。 |

| 執筆法 |

しっぴつほう |

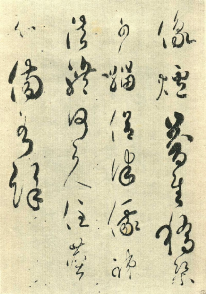

筆の持ち方である。大字や中字を書く場合は双鉤法にし、小字を書く場合は単鉤法を用いるのが適しているといわれているが、字の大きさに拘らず単鉤法のみや双鉤法のみを用いる人も少なくはない。筆を持つ位置は、楷書を書くときは筆管の下部を、行書を書くときは中程を、草書を書くときは上部を持つのがよいとされているが、これもかなり個人差がある。筆はペンや鉛筆などの硬筆のように斜めに寝かせないで、ほぼ垂直に立てて構え、手に力が入らないように心掛け、上体で調子をとりながら、指と手首を固定して、肘から腕全体を大きく旋回させて肩で書く。また手首の形は「へ」の形にならないようにし、手首を曲げて蛇が頭をあげたような形にする。→書法 |

| 字粒 |

じつぶ |

書かれた文字の大きさのこと。 |

| 紙背文書 |

しはいもんじょ |

和紙の使用済みの面を反故(ほご)として、その裏面を利用して別の文書(古文書)が書かれた場合に、先に書かれた面の文書のことをいう。 後で書かれた文書が主体となるので、先に書かれた文書が紙背(裏)となる。 裏文書(うらもんじょ)ともいう。 |

| 斜画 |

しゃかく |

斜めに書く線で、左はらい、右はらい、左はね、右はねのことをいう。→筆画 |

| 写経 |

しゃきょう |

仏教において経典を書写すること、またはその書写された経典のことを指す。写経は、印刷技術が発展していなかった時代には仏法を広めるため、またはひとつの寺院でも複数の僧侶で修行・講義・研究するために必要なことであった。 |

| 縦画 |

じゅうかく |

筆画は、横画・縦画・斜画・点の4つに大きく分けられる。横画(おうかく)とは、水平方向(横)に書く線をいう。縦画(じゅうかく)とは、垂直方向(縦)に書く線をいう。斜画(しゃかく)とは、斜めに書く線で、左はらい、右はらい、左はね、右はねのことをいう。→筆画 |

| 習気 |

しゅうき |

独創性がなく、左右前人の跡を追うのみの書をいう。 |

| 遒勁 |

しゅうけい |

書画や文の筆力の強いことをいう。 |

| 柔毫(筆) |

じゅうごう(ひつ) |

柔らかい毛でつくられた筆をいう。羊毛・リスなどがある。剛毫に対する語。 |

| 集古録跋尾 |

しゅうころくばつび |

『集古録跋尾』10巻は、1063年、欧陽脩撰。秦から五代までの数百の金石資料を集録し、その考証結果を題跋に記したものである。これによって金石学という分野が研究されるようになった。 |

| 秀餐軒帖 |

しゅうさんけんじょう |

『秀餐軒帖』(しゅうさんけんじょう)4巻は、陳息園(ちん そくえん)が万暦47年(1619年)頃に作成した。魏晋から南宋の張即之までを集めたもの。→集帖 |

| 集字 |

しゅうじ |

作品を書くときに古典の筆跡から文字を集めて、参考にすること。あるいは、それを作品のように仕立て上げたものを指す。王羲之の集王聖教序と興福寺断碑が代表例。 |

| 集帖 |

しゅうじょう |

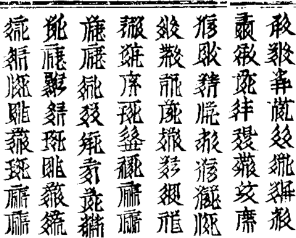

複数の書人の名跡を集めて石や木などに刻した法帖のこと。単帖(一つの作品を刻した法帖)や専帖(一人だけの筆跡を集めた法帖)に対していう。集帖の起源については種々の説があるが、南唐の李後主の『昇元帖』・『澄清堂帖』が集帖の祖といわれている。以後、数多くの集帖が編されているが、その大部分は行書・草書の書簡である。宋の『淳化閣帖』、明の『停雲館帖』・『余清斎帖』、清の『三希堂法帖』などが著名である。集帖界の王者として君臨する『淳化閣帖』10巻には二王の書が半分の5巻を占めており、法帖の主流は王法であった。明代には多くの名跡が集刻され、顔真卿をはじめ、宋・元の書も刻されるようになった。そして、これらが清の『三希堂法帖』に集大成される。特に明から清にかけて法帖が全盛の時代であり、これを研究する帖学が興って法帖から学書する方法が一般化し、清代中期まで学書の主流になるなど、書道文化の発展に大いに寄与した。また、明の中期から経済的発展を遂げた江南で大収蔵家が出現し、家蔵の名品をもとに刻させた。

|

| 収筆 |

しゅうひつ |

点画の終わり。送筆を終えた運筆の終わり。起筆に対する語。(終筆とも)→書法 |

| 秋碧堂帖 |

しゅうへきどうじょう |

『秋碧堂帖』(しゅうへきどうじょう、『秋碧堂法書』とも)8巻は、収蔵家の梁清標(りょう せいひょう、1620年 - 1691年)が自身の蔵する陸機『平復帖』から趙孟?『洛神賦』までの真跡から模入した。刻手は尤永福である。内容の良さと精刻をもって著名であり、特に『平復帖』と『張金界奴本蘭亭序』があるので名高い。刊行年は不詳(1660年頃)→集帖 |

| 宿墨 |

しゅくぼく |

磨墨によって得た墨汁の古くなったものをいう。 |

| 入木口伝抄 |

じゅぼくくでんしょう |

『入木口伝抄』1巻、1352年、尊円法親王著は、尊円法親王が、師である世尊寺行房・行尹兄弟からの学書の口伝をまとめたもの。『入木抄』より少し早く成立したもので、『入木抄』のもとになったと考えられている。年月日入りで記録されているものがあり、それによると、元亨2年(1322年)3月25日(尊円25歳)から正慶元年(1332年)2月10日(尊円35歳)までの記録ということになる。本書の内題に、「世尊寺行房行尹説尊円親王御聞書 入木口伝抄 於青蓮院殿称奥儀抄」とあり、青蓮院においては、別に『奥儀抄』と名づけている。また、奥書には、本書が文和元年(1352年)11月14日(尊円55歳)、行房・行尹兄弟から受けた秘説を元として聞書きを集めたものとあり、続いて尊円と世尊寺家との関係を語っている→日本の書論 |

| 入木抄 |

じゅぼくしょう |

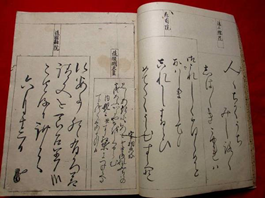

『入木抄』1352年、尊円法親王著は、後光厳院のために書いた習字指導書。執筆・手本の選択・手習いの順序など20項目にわたって心得が述べられている。尊円法親王は書流について、「一条院御代よりこのかた、白川・鳥羽の時代まで、能書非能書も皆行成が風躰也、法性寺関白出現之後、天下一向此様に成て」と、世尊寺流から法性寺流への流れを記している |

| 入木道 |

じゅぼくどう |

書道のことをいう。王羲之の筆力が強いため、木に書いた文字が滲み込むこと三分(七分とも)にも及んだという伝説による。 |

| 入木道 |

じゅぼくどう |

書道のことをいう。王羲之の筆力が強いため、木に書いた文字が滲み込むこと三分(七分とも)にも及んだという伝説による |

| 淳化閣帖 |

じゅんかかくじょう |

『淳化閣帖』(じゅんかかくじょう、『閣帖』とも)10巻は、太宗の勅命によって淳化3年(992年)に完成した。翰林侍書の王著が勅命を奉じて、内府所蔵の書跡を編したものと伝承されている。王著は完成前に亡くなっているので編者への疑問もある。拓本としては極少数下賜されただけで、初版の原版が焼失したらしいので、多数の再版が後世まで制作された。有名な再版としては明時代に制作された顧氏本、潘氏本、粛府本、清時代の陝西本、乾隆帝による欽定重刻淳化閣帖などがある。

10巻の内容は次のとおりである。

歴代帝王の書(後漢の章帝以下21人)

歴代名臣の書(漢から晋までの19人)

歴代名臣の書(晋・宋・斉の31人)

歴代名臣の書(梁・陳・唐の17人)

諸家の書(古代から唐までの17家)

王羲之の書

王羲之の書

王羲之の書

王献之の書

王献之の書

この集帖の所収は、漢・魏・六朝・唐までの広範囲に及ぶ。ただし、真偽の疑わしいものも含まれているという

|

| 潤渇 |

じゅんかつ |

滲みとかすれのこと |

| 順筆 |

じゅんぴつ |

筆の軸を先行させて書く方法。字を書く時に筆の軸を進行方向へ傾けて書くこと。基本的な筆の使い方であり、余程筆を寝かせて書かない限り通常は順筆になる. |

| 潤筆 |

じゅんぴつ |

筆で書画などを書くこと。または渇筆に対する語として、滲みのことにも使われる |

| 帖 |

じょう |

もと、木簡・竹簡に対して、布に書いたものの意。料紙を折りたたんで作った折本のこと。法帖の略称。 |

| 帖学 |

じょうがく |

中国書道で、法帖(佳書を集めて拓本により仕立てた複製本)で学ぶことの意で、碑学(碑の拓本で学ぶこと)に対しての名称。これを実践する人々を帖学派という。帖学の本旨は王羲之(おうぎし)や米(べいふつ)、趙子昂(ちょうすごう)らの伝統的書法を受け継ぐことにあり、古くから行われたが、ことに清(しん)代に入って碑学と並び盛行を極めた。劉(りゅうよう)、梁(りょう)同書、王文治、成親王らの名家が輩出、巧みな筆に豊かな情感を盛り込んで帖学の花を咲かせた。しかし清代後期になると、金石学の影響で北碑の新鮮な感覚が尊ばれ、帖学はしだいに衰微していった。ちなみに碑学派には篆書(てんしょ)、隷書(れいしょ)、楷書(かいしょ)、帖学派には行書、草書の作品が多い。→法帖 |

| 帖学派 |

じょうがくは |

日本でも名高い呉昌碩(ごしようせき),斉?(せいこう)(白石)はこの海上派の末流とみなされる。

[書]

清代前半期,乾隆ころまでは,明代中期以来流行した法帖をよりどころとする帖学派が盛行し,後半期嘉慶(1796‐1820)以後は主として北朝の石刻文字を学ぶ碑学派の活躍が注目される。まず順治・康熙・雍正年間を帖学前期とし,王鐸と傅山2人をその代表とする。 |

| 象形文字 |

しょうけいもじ |

ものの形をかたどって描かれた文字からなる文字体系で、絵文字からの発展によって生まれたと考えられている。絵文字と象形文字との最大の違いは、文字が単語に結びつくか否かにある。絵文字が文字と語の結びつきを欲せず、その物を必要としたものであるのに対し、象形文字は文が語に分析され、その語と文字とが一対の対応をなす表語文字の一種のことをいう。

象形文字では、文字はもっぱらそのかたどったものの意味を担うが、一般に表語文字では、それぞれの文字が具体的な事物にとどまらず語や形態素を表すことが多い(詳細は表語文字の項を参照)。しかし、漢字における仮借、ヒエログリフなどでの表音的使用など必ずしも象形文字の特徴と一致するわけではないものもまとめて象形文字と呼ぶことが多い。

このような意味での象形文字としては、漢字、ヒエログリフ、楔形文字、インダス文字、トンパ文字などがある。

|

| 昇元帖 |

しょうげんじょう |

『昇元帖』(しょうげんじょう)は、集帖の祖といわれるものであるが、早くに亡失している。南唐李後主が徐鋐に命じて刻させたものである。発行年次は、不詳である。→集帖 |

| 章草 |

しょうそう |

漢字の書体の一。隷書から草書への過渡的な性格をもつ書体。前漢の元帝のとき史游(しゆう)が書いた字書「急就章」の書体から出たものとも、後漢の章帝のとき杜度(とど)が章奏(奏上文)に用いたのが始まりともいう。 |

| 正倉院文書 |

しょうそういんもんじょ |

奈良県の東大寺正倉院宝庫(中倉)に保管されてきた文書群である。文書の数は1万数千点とされる。正倉院中倉には東大寺写経所が作成した文書群が保管されていた。この写経所文書を狭義の正倉院文書と呼ぶ[1]。今日に残る奈良時代の古文書のほとんどを占めている。紙背文書に戸籍など当時の社会を知る史料を含み、古代史の研究に欠かせない史料群として重要視されている。正倉院には中倉の写経所文書の他に、北倉文書などがあり、これらを含めて(広義の)正倉院文書と呼ぶことがある。ただ、長い間、写経所文書の存在は知られずにいたが、江戸時代後期、1833年-1836年(天保4年-7年)に中倉が開封されたとき、穂井田忠友(平田篤胤に学んだ国学者)によって、まず紙背にある律令公文が注目された。穂井田は、元の戸籍・正税帳などの状態を復元すべく一部の文書を抜出して整理し、45巻(「正集」)にまとめた。正集は、閉封後も曝涼できるように手向山八幡宮前の校倉に収納されることになった。また、正集は写本として流布した。穂井田の整理により文書の存在が世に知られるようになった一方、写経所文書としては断片化されてしまう端緒ともなった。明治時代以降も宮内省などによって文書の整理が続けられ、1904年までに、正集45巻、続修50巻、続修後集43巻、続修別集50巻、続々集440巻2冊、塵芥文書39巻3冊に編集された |

| 消息 |

しょうそく |

手紙のこと。ただし、古文書学では仮名を主として書かれたものをいう。 たよりのこと。 何かに関する情報。 安否情報。 手紙。 ようすのこと。 時が移り変わること。・かなを主とする手紙。尺牘 (せきとく) 書状などの漢文体,またはそれに近い書簡に対する語。 |

| 上代特殊仮名遣 |

じょうだいとくしゅかなづかい |

7、8世紀の日本語文献には、後世にない仮名の使い分けがあり、それは発音の違いに基づくというもの。キケコソトノヒヘミメモヨロおよびその濁音ギゲゴゾドビベの万葉仮名は、それぞれ二つのグループ(橋本進吉の命名により甲類、乙類とよんでいる)に分類でき、グループ間で混用されることがない。たとえば、美、弥などはミ(三)、ミル(見)、カミ(上、髪)などのミを表すのに用い、未、微、尾などはミ(身)、ミル(廻)、カミ(神)などのミを表すのに用いている(前者をミの甲類、後者をミの乙類という)。

このような2類の区別は、漢字音の研究などにより、当時の日本語の音韻組織が後世とは異なっていた事実の反映と認められる。発音上どのような差異があったのかという点では諸説があり、母音体系の解釈についても定説がない。『古事記』には他の文献にはないモの2類の区別があり、ホとボにも区別した痕跡(こんせき)がうかがわれることから、オ段に関してはほぼ各行に2類の区別が認められることとなり、現在の音に近い[o]と、中舌母音の[〓]のような2種の母音が存在したと推定する説が有力である。イ段、エ段ではカガハバマという偏った行にしか2類の使い分けがないことから、オ段と同様に2種の母音の存在を想定する説(甲類は現在の音に近い単母音、乙類は二重母音または中舌母音とする説が多い)には、やや説得力に欠ける点があり、子音の口蓋(こうがい)化と非口蓋化による差異とする説も唱えられている。このような万葉仮名の使い分けは、畿内(きない)では8世紀後半以降しだいにあいまいになり、9世紀にはほとんど失われてしまった。『万葉集』の東歌(あずまうた)、防人歌(さきもりうた)の伝える東国方言では、かなり多く2類の混同がみえる。 |

| 上代様 |

じょうだいよう |

書における和様の様式の一つ。平安時代中期に文化が国風化するのに伴い,書も唐様から次第に和様化した。年代的には紀貫之の時代から伏見天皇の時代までの書。漢字,かなともに対象とする。 |

| 鐘鼎文 |

しょうていぶん |

鐘・鼎などの古銅器に刻んだ文字。金文。古代、「金」とは黄金色に輝く銅のことも指していたため、銅器に鋳刻されている銘文は「金文」とも呼ばれています。また、銅の礼楽器は鐘と鼎が中心となるため、「鐘鼎文」とも言います。銅器に鋳刻された銘文は、功績や徳行を述べて宗廟に示し、祖先の名を上げるとともに子孫に代々伝えるものであり、史料・実録として確かなものであるだけでなく、漢字の発展史においても極めて貴重な根源とされています。→金文

|

| 小篆 |

しょうてん |

中国の秦の始皇帝の時に定められた漢字の統一書体。 しょうてん。秦の始皇帝が、宰相李斯に命じて定めたという、漢字の統一書体。その簡略体が隷書で、漢代に用いられるようになり、さらに楷書体、行書体がつくられ、現在の漢字になる。 |

| 条幅 |

じょうふく |

画仙紙の半切にかかれた書画を軸物にしたもの。→堂幅(どうふく) |

| 章法 |

しょうほう |

行の構成のしかた、中心のとり方のこと。また、変化の妙をきわめ、かつ、全体の統一調和をはかることでもある。→書法 |

| 青蓮院流 |

しょうれんいんりゅう |

青蓮院流の名の由来は、尊円法親王が、青蓮院門跡であったため。基本、尊円流のことで、尊円法親王が興した書の流派(書流)である。青蓮院流、御家流、粟田流とも呼ばれる。 |

| 書家 |

しょか |

(書人とも)書における高度な技術と教養を持った専門家のこと。日本では書人ともいい、近年、異称であるが書道家ともいわれるようになった。中国語では、書法家(繁体字)という。独自の感性で墨文字アート、墨象画を手掛けている書き手は、書家とは異なる。平安時代、空海・橘逸勢・嵯峨天皇の三筆をはじめ、名家が輩出し、名筆が遺存した。また、"かな"が出現し、"かな"と漢字との調和が日本書道の大きな課題として提示され、これに応じて和様書道が完成された。その完成者は、小野道風である。道風の後、藤原佐理・藤原行成と、いわゆる三跡が相継ぎ、黄金時代を現出した。 |

| 書議 |

しょぎ |

(書儀とも)758年、張懐?撰。崔?、張芝、張昶、鍾?、鍾会、韋誕、皇象、?康、衛?、衛夫人、索靖、謝安、王導、王敦、王洽、王?、王珉、王羲之、王献之の19人を真書・行書・章草・草書の4体に分けて、それぞれに書人を序列した書品論。「1000年間、その妙を得た者は、この19人を越えず、その声聞を万里の遠くに飛ばし、栄誉は百代に擢んでている。ただ、王羲之は筆跡が遒潤で、ひとり一家の美を恣にしている。」という。しかし、王羲之にも長短があるとして、「王羲之は真行は優れているが、草では諸家に劣る。」と言っている。これは『書断』で神品の草書3人の中に王羲之を入れているのと一致しないが、本書は『書断』より30年ほど後に書かれた晩年のもので、見解に変化が見られる。また、本書には六朝における「天然と工夫」の説とほぼ同様な考え方を「天性と習学」という語を用いて表現している→中国の書論 書議 |

| 職思堂帖 |

しょくしどうじょう |

清のはじめ、1672(康熙十一)年に江?により發刊された仏道経典の書を編纂. 唐鍾紹京轉輪五經閻立本題名であり、?道夫觀款、韓逢喜跋. 唐歐陽詢臨?庭經?雲、瞿式耜跋、?廷輝鑑定(第三冊)など全8巻である。→集帖 職思堂帖 |

| 書契 |

しょけい |

記号としての文字という意。 |

| 書後品 |

しょこうひん |

書の品格をランク付けしたもの。『書後品』(『後書品』・『書品後』とも)1巻は、李嗣真撰。『書品』を受け、さらに秦から初唐に至る82人を品第している(書人ランク一覧)。本書中、「古の学ぶ者には、みな師法があった。今の学ぶものは、ただ胸懐に任せて自然の逸気がなく、師心の独往がある。」とある。これはその当時の書風に、伝統的な書風を守らないで勝手気儘な書をかく新しい動きがあり、古人の備えていた自然の逸気がなくなっていることを述べたものである。また、四賢[5]の中でも特に王羲之を丁寧に形容し、書の聖といい、草の聖といい、飛白の仙というなど、最上の賛辞をささげている。王羲之が尊ばれる理由は、一種の偏った書体をよくするのではなく、三体・飛白みな優れているところにある。この調和した円満な書人を高く評価する書論は唐代になってから明確な考え方としてあらわれている→中国の書論 書後品 |

| 書写 |

しょしゃ |

文字を書き取ること。学校教育における教科や単元の呼称としても用いられる |

| 女真文字 |

じょしんもじ |

中国の東北部の森林地帯で狩猟生活を送っていたツングース系の女真が建国した金で使用された、独自の文字。金の太祖(完顔阿骨打)が、1119年にまず大字を制定し、20年後の1138年、三代熙宗の時に小字がつくられたという。字形は漢字を模倣し、文字システムは契丹文字を参考にしてつくられたもので、女真大字は表意文字、女真小字は表音文字であり、その両者は併用された。女真文字は、10世紀の契丹文字、11世紀の西夏文字と並んで、漢文化の周辺にいた北方民族が、漢文化の影響を受けながら、独自の文化を持つようになった例として共通してる。 『金史』の中に次のような記載があるという。「金人初め文字無し。国勢日に強く、隣国と好(よしみ)を交わすに、すなわち契丹文字を用う。太祖(完顔阿骨打)、希尹に命じて本国の字を撰し、制度を備えしむ。希尹すなわち漢人の楷字に依り倣い、契丹字の制度に因りて、本国の語に合せ、女真字を製る。天輔三年(1119)8月字書成る。太祖大いに悦び、命じて之を頒行せしめ、希尹に馬一匹、衣一襲を賜う。その後、熙宗また女真字を製り、希尹の製る所の字と倶に行い用う。希尹の撰する所之を女真大字と謂い、熙宗の撰する所之を小字と謂う」。 女真文字も金がモンゴルに滅ぼされたために、使用されなくなり、忘れ去られた。

|

| 書聖 |

しょせい |

能書をほめていう言葉で、書道の優れた人をいう。東晋の王羲之と梁の王志は何れも書聖と呼ばれた。 |

| 書体 |

しょたい |

一定の文字体系のもとにある文字について、それぞれの字体が一貫した特徴と独自の様式を備えた字形として、表現されているものをいう。基礎となる字体の特徴、およびその字形の様式から導かれる、形態の差異によって分類される。例えば、漢字という文字体系のもとにある書体として、篆書・隷書・楷書・行書・草書の五体に加え、印刷用の書体(明朝体やゴシック体など)がある。これらはいずれも共通の文字集合から生まれながら、時代・地域・目的などにより、その形態を変化させていったものである。 |

| 書壇 |

しょだん |

書道界(しょどうかい)とは、書を専門とする者(書家)とそれに関係する者の社会のこと。日本では書壇ともいう。中国語では書法界(繁体字)という。日本では昭和時代から安定した大きな書道団体が創立されたが、それ以降の書家だけによって造られた純粋な書道界を書壇という場合が多い。 |

| 書断 |

しょだん |

『書断』(しょだん、『十体書断』とも)3巻は、727年、張懐?撰。上・中・下の3巻で構成され、書体論・書品論・書評論を記述しており、特に書品論は最も完備したものとして定評がある。その書品では、神(最上)・妙・能の3品にランク付けし、書体別に書人のランクを一覧にしている。3巻の内容は以下のとおり。

上巻…十体論(古文・大篆・籀文・小篆・八分・隷書(今の楷書を指す)・行書・章草・飛白・草書の10体の源流を説く)

中巻…書人ランク一覧と書評論(神品・妙品の書人)

下巻…能品の書人の評論

本書のおわりに、全文の「評」があり、神品12人から5人(四賢[5]と杜度)を取り上げて称賛している。「真書が古雅で、道が神明に合してりうのは、鍾?が第一である。真行が妍美で、粉黛を施すことがないのは、王羲之が第一である。章草が古逸で、極致の高深なのは、杜度が第一である。章は勁骨天縦、草は変化無方なのは、張芝が第一である。諸体を精しくすることができるのは、唯ひとり王羲之だけであり、次いで王献之に至っている。」といい、中でも王羲之が諸体を精しくすることができるとして、その最上においている。→中国の書論 書断 |

| 書道界 |

しょどうかい |

書を専門とする者(書家)とそれに関係する者の社会のこと。日本では書壇ともいう。中国語では書法界(繁体字)という。日本では昭和時代から安定した大きな書道団体が創立されたが、それ以降の書家だけによって造られた純粋な書道界を書壇という場合が多い。 |

| 書道展 |

しょどうてん |

書の展覧会のこと。書展、書作展ともいう。書道団体による公募展や企画展などがある。美術館で開催されることが多いが、2000年ごろからインターネット上での書道展も開催されるようになった。個展や遺墨展も含まれる。 |

| 初唐の三大家 |

しょとうのさんたいか |

初唐に書道の名人・大家が多数輩出されたことは古今にその例を見ない。中でも欧陽詢・虞世南・?遂良の3人の大家を初唐の三大家と称し、この三大家に至って楷書は最高の完成域に到達する。三大家はともに江南(長江南岸地帯)の出身で、欧陽詢と虞世南はほとんど同年輩で、どちらも80歳を過ぎてから亡くなっている。?遂良は彼らより一世代若く、父の?亮が欧陽詢の友人で、欧陽詢は?遂良を高く評価していた。虞世南が亡くなったとき、書法の後継者として魏徴が太宗に?遂良を推薦した。三大家は単に書法に優れていただけでなく、学者であり、官僚であった。唐朝の任官の資格には、身(容姿)・言(言語)・判(判断能力)の他に、書(書法)が必須とされており、三大家は政治と文化の交わりの中で高い地位にいた。太宗が即位してから弘文館が置かれ、天下賢良の士を選び、欧陽詢・虞世南・?亮らが選ばれて弘文館学士の称号を与えられた。この職務を授けられることは臣下として大変名誉なことであり、彼らは政府の官僚でありながら、学士を兼ねたのである。弘文館では、書を好んで学ぶ者、書の素質のある者を集め、欧陽詢と虞世南は書法を教授し、ここから多くの能書が輩出した

|

| 初唐の四大家 |

しょとうのしたいか |

初唐の三大家に薛稷を加えて初唐の四大家と称す。また欧陽詢は楷書の四大家の一人でもある(他に顔真卿・柳公権・趙孟?)。→初唐の三大家初唐の四大家を参照 |

| 書の三聖 |

しょのさんせい |

書道で、最もすぐれた三人、空海・菅原道真・小野道風というが、一般用語ではない。 |

| 書品 |

しょひん |

中国,南朝梁の?肩吾(ゆけんご)の著した書論。1巻。後漢から梁に至るまでの書家128人(総序による。実数は123人)を上の上から下の下に至る九品に分けて格づけし,各品ごとに論評を加えたもの。初めに総序,終りに後序を付す。上の上に張芝,鍾?(しようよう),王羲之の3人を取り上げ,〈天然〉と〈工夫〉の両面から比較論評している。その後,唐の李嗣真が《書後品》を著し,張懐?の《書断》も古今の書人を神品,妙品,能品に分けて品等している。書人の優劣上下を品第(ランク付け)すること。→中国の書論 書品論

?肩吾の書論『書品』のこと。→中国の書論書品 (?肩吾)を参照 |

| 書風 |

しょふう |

文字の書きぶり、書の趣や傾向をいう。 |

| 書法 |

しょほう |

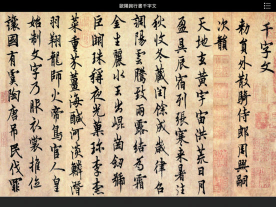

漢字・仮名などの文字の書き方。筆法。ただ北朝末期には一時篆隷の筆法を加味した独特の楷書が流行し,一つの特色を発揮した。南朝の陳から隋にかけて,王羲之7世の孫と伝えられる智永が現れ,王羲之の書法をうけついで多くの《千字文》を書いた。なかでも日本に伝わる真跡本の《真草千字文》が名高い。 |

| 書流 |

しょりゅう |

日本の書流(にほんのしょりゅう)とは、和様書の流派の総称である。平安時代中期の世尊寺流から分派した和様の流派が、江戸時代中期、御家流一系に収束するまでを本項の範囲とし、それ以外の著名な書流はその他の書流に記す。唐様は含めない。尊円親王を祖とする中・近世における日本書道の代表的書流。尊円は初め藤原行成を始祖とする世尊寺流を学んだが,さらに小野道風や宋の書風を加えて,流麗豊肥で親しみやすい一流を完成させた。→日本の書流 |

| 書論 |

しょろん |

〈中国の書論〉書論の範囲はかなり広く、書について論じたものすべてを含むが、書体論・書法論・書学論・書品論の4つが主たる部門とされる。また、文字論・書評論・書人伝・書史などの部門も唐代までに出現し、宋代になると、収蔵と鑑賞・法帖・金石文などが加わって書論の部門はほぼ出揃う。これらの部門を単独に、または幾つかの部門を複合して著したのが中国の歴代の書論である。また書論を集成したものとして、張彦遠の『法書要録』、朱長文の『墨池編』、陳思の『書苑菁華』、韋続の『墨藪』などが唐代・宋代に編纂され、書の研究の貴重な情報源となっている。中でも『法書要録』の功績は大きく、古い時代の書論を得るには本書をおいて他にない

〈日本の書論〉日本最初の書論は平安時代末期の藤原伊行の『夜鶴庭訓抄』とされることが多いが、これは和様の書論としての初で、それ以前に唐様の書論として空海の『遍照発揮性霊集』が存在しており、日本における書論の先駆をなした。『夜鶴庭訓抄』以後、これにならって多くの書論がつくられるようになり、ほぼ同時期に藤原教長の口伝を藤原伊経がまとめた『才葉抄』がある。鎌倉時代には、世尊寺経朝の『心底抄』、世尊寺行房の『右筆条々』などがあり、いずれも世尊寺流の書法・故実を基盤にしたものである。そして、南北朝の尊円法親王の『入木抄』、江戸時代の細井広沢の『観鵞百譚』、幕末の市河米庵の『米庵墨談』、明治時代の中林梧竹の『梧竹堂書話』、訳本だが大正時代に発刊された『六朝書道論』、昭和には比田井天来の『天来翁書話』など多様な書論がある。 |

| 心画 |

しんかく |

書の別称。書は個人の精神の表現であり、心の画であるという。楊子雲は『法言』の中で、「書は心画である」といっている。 |

| 宸翰 |

しんかん |

天皇自筆の文書のこと。宸筆(しんぴつ)、親翰(しんかん)ともいう。鎌倉時代以降、室町時代までの宸翰を特に宸翰様と呼ぶ。中世以前の天皇の真跡で現存するものは数が少なく、国宝や重要文化財に指定されているものが多い。 |

| 真書 |

しんしょ |

漢字を楷書で書くこと。また、その書体。真字(しんじ)とも言う。 真実を記した文書・書物。 真書/真書き(しんかき)と読む場合は、楷書の細書きに用いる筆のこと。真書き筆。→楷書 |

| 真賞斎帖 |

しんしょうさいじょう |

『真賞斎帖』3巻は、大収蔵家の華夏(か か、字は中甫)が嘉靖元年(1522年)に家蔵の『万歳通天進帖』などの優品を刻して刊行したもの。最初木に刻したが火災で焼失し、石に刻しなおした。文徴明が鉤?し、章簡父が刻し、紙墨も精良で、明代第一の法帖との評価もある。上中下3巻の内容は次のとおりである。

上巻…鍾?の『薦季直表』

中巻…王羲之の『袁生帖』

下巻…『万歳通天進帖』

→集帖 真賞斎帖 |

| 真跡 |

しんせき |

その人が書いたものであると確実に認められる筆跡。真筆。 |

| 進道語 |

しんどうご |

師から弟子に、禅の肝要を説いて修行の助けとする言葉、禅の法語、偈頌などの言葉。それは、書かれた文句の心、および筆者の徳に対して、尊敬されたところにある。多くは、茶席の掛物の第一に置かれてきた墨跡の語のことをいう。・師友の間で後進の修行僧に禅の肝要を書き与え、激励したもの。了庵清欲の『進道語』、一山一寧の『進道語』などがある→禅林墨跡 進道語 |

| 晋唐の書(風) |

しんとうのしょ(ふう) |

東晋の王羲之や初唐の三大家を中心とした書風を指す。 |

神道碑

|

しんどうひ |

墓所の墓道に建てる頌徳碑であり、『大久保公神道碑』などがある。大久保公神道碑:日下部鳴鶴73歳のとき、加賀山中温泉で150日を費やして書した。1字の大きさは5cm角で、総字数2919字は我が国最大の楷書碑であり、鳴鶴の最高傑作といわれる。青山霊園にあるが、ここには1万5000の墓碑が立ち、書的に貴重なものも多い。→日本の書道史 神道碑

|

書道用語辞典

書道用語辞典