kanbuniinkai 漢詩・書道・中国紀頌之のおもしろサイト008

中国の能書家を時代別に分類した一覧

中国の書家(2)

中国の書家一覧は、中国の能書家を時代別に分類した一覧である。

三代 ―--------

■ 殷 詳細は「中国の書道史 殷(古文時代)」より

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  |

| 不詳 | 小臣?犠尊 | 不明 | 金文 | サンフランシスコ・アジアン・アート・ミュージアム | |

| 小臣?犠尊(しょうしんよぎそん) | |||||

| 犀を象った殷代末期の酒器。銘文は4行、27字で、書風は甲骨文に比べて秀麗であり、横画がすこし右上がりである。銘文に殷末の東方侵略に関する史実を含んでいるが、このように大事件を書くことによって時期を示すこと(大事紀年)も殷代によくある書き方である。道光年間(1821年 - 1850年)に山東省寿張県梁山から出土した。 | |||||

■ 周 詳細は「中国の書道史 周(古文・籀文時代)」および「中国の書家一覧 周」より

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  石鼓文 |

| 不詳 | 大豊噐 | 不明 | 金文 | ||

| 不詳 | 周公噐 | 不明 | 金文 | ||

| 不詳 | 令噐 | 不明 | 金文 | ||

| 不詳 | 父丁ユウ(ふていゆう) | 不明 | 金文 | ||

| 不詳 | 史頌イ(ししょうい) | 不明 | 金文 | ||

| 不詳 | 大盂鼎 | 不明 | 金文 | ||

| 不詳 | 大克鼎 | 不明 | 金文 | ||

| 不詳 | 毛公鼎 | 不明 | 金文 | 台北・国立故宮博物院 | |

| 不詳 | 散氏盤 | 不明 | 金文(大篆とも) | 台北・国立故宮博物院 | |

| 紀元前883年 or 紀元前815年など | カク季子白盤 | 不明 | 金文(大篆とも) | 中国国家博物館 | |

| 紀元前374年 | 石鼓文 | 史籀? | 大篆 | ||

| 紀元前313年 | 詛楚文(そそぶん) | 不明 | 大篆 | ||

| 「石鼓文」は、詩人の韋応物や韓愈がこの石碑を称えて「石鼓歌」を編んで広まった。狩猟を描写した 詩が刻まれており、当時の狩猟をはじめとする王の暮らしがわかる文献資料の一つに位置づけられる。 字体は始皇帝の文字統一以前に用いられた「大篆」の例として書家に愛好され、呉昌碩の臨書など 作品のモデルとなっている。また、戦乱のたびに亡失と再発見を繰り返し、亡失のたびに破壊されており、 再発見のたびに判読できる字数がチェックされ、戦乱による被害状況も克明に表されている。 |

|||||

| 大豊?(たいほうき) 周代の最も早い時期の銅器。銘文は8行、78字であり、殷の甲骨文に似たところが多い。 周公?(しゅうこうき) 周代初期の銅器。銘文は8行、67字である。 令?(れいき) 西周時代初期の銅器。銘文は12行、110字である。民国になって洛陽付近から出土した。 大盂鼎(だいうてい) 西周時代前期の銅鼎。鼎としては極めて大きな例で、銘文は19行、291文字である。道光年間、『小 盂鼎』とともに出土した。 大克鼎(だいこくてい) 西周時代後期の銅鼎。器の高さが100cm余りあり、現存する最大の鼎である。銘文は28行、291字 である。清の光緒年間、陝西省岐山県から『小克鼎』とともに出土した。 毛公鼎(もうこうてい) 西周時代後期の銅鼎。全高53.8cm、口径47.9cm、重さ34.7kgの大型の器である。銘文は現存する 金文中、最も長文で、32行、497字に達する。西周晩期は字体が崩れ、緊張感のないものが多く見ら れる中で、この銘は引き締まった正しい文字で書かれている。道光年間、陝西省岐山県より出土した。 散氏盤(さんしばん) 西周厲王時代の銅盤。「散」とは氏族名で、同時にその支配していた国名でもある。銘文は19行、 350字で、盤の内底に鋳出されている。文字は通例の金文に比べて字形が扁平で、右下がりの傾向が ある。このような書風の金文は他に見ることの少ない珍しいものである。出土の事情は不明である。銘 文の内容は、渭水南岸沿いに、散氏と?(そく)氏とが隣接して所領をもっていたが、?氏側が散氏の邑を 侵寇したというので訴訟となり、結果、?氏から散氏に賠償として田土をおくることになった経過である。さ らに文末には、その引渡しを終えての?氏側の誓約文がある。 カク季子白盤(かくきしはくばん) 西周時代後期の銅盤。「カク」は国名、「季」は兄弟の中で最年少の者、「子白」は人名でこの器の製 作者である。盤は普通、円形であるが、この盤は角に丸みをつけた楕円長方形という珍しい形をしてお り、口径は118.2cmある。銘文の内容は、王の征伐の功績を頌したもので、8行、104字が縦約83. 5cmに納められている。字間と行間を大きく空けて並べてあり、引き締まった縦長の篆書に近い文字とや や古い感じのする扁平な文字が混在している。道光年間に陝西省眉県で秣の桶に使っていたのを発 見された。 |

|||||

■ 秦 詳細は「中国の書道史 秦(古文時代)」より

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  2泰山刻石 |

| 紀元前219年 | 始皇七刻石 | 李斯 | 小篆 | 泰安博物館、中国国家博物館 | |

| 紀元前221年以後 | 権量銘 | 李斯 | 小篆 | ||

| 紀元前227年 - 217年(推定) |

雲夢秦簡 | 不明 | 古隷 | ||

| 1.鐸山刻石 2泰山刻石 3瑯?台刻石 4之罘刻石 5之罘東観刻石 6碣石刻石 7会稽刻石 | |||||

| 始皇七刻石(しこうしちこくせき)とは、秦の初代皇帝・始皇帝が権力誇示のために国内6ヶ所に建てた、秦及び始皇帝の徳を讃える7基の顕彰碑の総称。 始皇帝の側近であった李斯の筆と言われるが定かではない。秦の公式書体である篆書体で刻まれ、篆書体の数少ない書蹟として知られる。 『史記』秦始皇本紀にも詳細に記録されている碑群であるが、残存しているものは極めて少なく2基しか残されていない。 |

|||||

■ 前漢 「中国の書道史#前漢」および「中国の書家一覧#前漢」より

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など | |

| 紀元前158年 | 群臣上?刻石 | 不明 | 篆隷 | 河北省永年県木?室 | |

| 紀元前149年 | 魯霊光殿址刻石(ろれいこ うでんしこくせき) |

不明 | 古隷 | ||

| 紀元前68年 | 楊量買山刻石(ようりょうば いざんこくせき) |

不明 | 刻石中最古の八分 | ||

| 紀元前56年 | 魯孝王刻石 | 不明 | 古隷 | 山東省曲阜市孔廟 | |

| 紀元前26年 | ?孝禹刻石 | 不明 | 古隷 | 山東省博物館 | |

| 群臣上?刻石(ぐんしんじょうしゅうこくせき、『趙二十二年刻石』とも) 前漢最古の刻石で、1行、15文字、1字の大きさが約10cmの大字である。書風はほぼ古隷であるが、所々に秦篆に近い文字もあ る。文頭の「趙廿二年…」に諸説あったが、前漢の趙王・遂の22年(紀元前158年)ということになった。道光年間に出土。縦125. 0cm、横30.5cm。 魯孝王刻石(ろこうおうこくせき、『五鳳二年刻石』とも) 文は宮殿の建造物が完成したことを記している。書風は隷書としては早期のもので、篆書の筆意が残り、古意が多い。「年」の字の末 筆を特に長く伸ばしている点は、木簡などにも多く見られる。12世紀、曲阜の孔子廟の改修時に出土。3行13字。縦24.0cm、横25. 5cm。 |

|||||

| ?孝禹刻石(ひょうこううこくせき) 墓碑の先例と推測されている。円頭の長石に、「河平三年八月丁亥、平邑侯里?孝禹」と2行に刻している。 |

|||||

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など | |

| 紀元前102年太初三年 | 木簡(居延漢簡) | 不明 | |||

| 紀元前98年天漢三年 | 木簡(敦煌漢簡) | 不明 | 古隷 | ||

| 紀元前94年太始三年 | 木簡(敦煌漢簡) | 不明 | 八分 | ||

| 紀元前78年本始六年 | 木簡(敦煌漢簡) | 不明 | 古隷 | ||

| 紀元前57年五鳳元年 | 木簡(敦煌漢簡) | 不明 | 八分 | ||

| 紀元前46年初元三年 | 木簡(居延漢簡) | 不明 | 八分 | ||

| 紀元前29年建始四年 | 木簡 | 不明 | 八分 | ||

| 紀元前28年河平元年 | 木簡(楼蘭漢簡) | 不明 | 八分 | ||

■ 新 詳細は「中国の書道史 新」より

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  |

| 9年 | 嘉量銘 | 不明 | 小篆 | ||

| 14年天鳳元年 | 木牘(敦煌漢簡) | 不明 | 八分 | ||

| 16年 | 莱子侯刻石 | 不明 | 古隷 | 山東省鄒城市孟廟 | |

| 天鳳元年木牘(てんぽうがんねんもくとく) 兵器簿の見出し札で、木牘とは横幅の広い木簡のこと。『礼器碑』などの書風に近い洗練された隷書である。 |

|||||

| 莱子侯刻石(らいしこうこくせき) 塚墓を作ったことを記念し記した古隷で、古雅あまりある傑作である。「始建国天鳳三年…」に始まる35字を、7行の罫内に配している。山東省?県で発見された。縦45cm、横70cm。 |

|||||

■ 後漢 詳細は「中国の書道史 後漢、「中国の書家一覧#後漢」より

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  漢張 芝書  曹全碑 |

| 52年頃 | 三老諱字忌日記(さんろう きじきじっき) |

不明 | 古隷 | 浙江省杭州市西?印社 | |

| 66年 | 開通褒斜道刻石 | 不明 | 古隷 | 陝西省漢中市博物館 | |

| 76年 | 大吉買山地記(だいきちば いざんちき) |

不明 | 古隷 | ||

| 92年以後 | 袁安碑 | 不明 | 小篆 | 河南省博物館 | |

| 117年以後 | 袁敞碑 | 不明 | 小篆 | 遼寧省博物館 | |

| 117年 | 祀三公山碑 | 不明 | 篆隷 | 木?室 | |

| 118年 | 嵩山三闕銘 | 不明 | 小篆 | ||

| 143年 | 北海相景君碑(ほっかいけ いしょうくんひ) |

不明 | 八分 | 山東省済寧市博物館 | |

| 148年 | 石門頌 | 不明 | 八分 | 陝西省漢中市博物館 | |

| 153年 | 乙瑛碑 | 不明 | 八分 | 山東省曲阜市・漢魏碑刻陳列館 | |

| 156年 | 礼器碑 | 不明 | 八分 | 山東省曲阜市・漢魏碑刻陳列館 | |

| 159年以後 | 張景造土牛碑(ちょうけいぞ うどぎゅうひ) |

不明 | 八分 | ||

| 164年 | 孔宙碑 | 不明 | 八分 | 山東省曲阜市孔廟 | |

| 164年 | 封龍山頌 | 不明 | 八分 | ||

| 165年 | 西嶽華山廟碑 | 蔡邑 | 八分 | 書道博物館ほか | |

| 169年 | 史晨前碑 | 不明 | 八分 | ||

| 169年 | 史晨後碑 | 不明 | 八分 | ||

| 171年 | 西狭頌 | 仇靖 | 八分 | ||

| 171年 | 博陵太守孔彪碑 | 不明 | |||

| 173年 | 楊淮表記 | 不明 | 八分 | ||

| 173年 | 魯峻碑 | 不明 | 八分 | ||

| 175年 | 韓仁銘 | 不明 | 八分 | ||

| 175年 - 183年 | 熹平石経 | 蔡邑 | 八分 | ||

| 177年 | 豫州従事尹宙碑 | 不明 | 八分 | ||

| 179年 | 弘農太守樊毅復華下民租 碑 |

不明 | |||

| 181年 | 無極山碑 | 不明 | |||

| 183年 | 白石神君碑 | 不明 | 八分 |  張遷碑 |

|

| 不詳 | 袁博残碑(えんばくざんぴ) | 不明 | 八分 | ||

| 185年 | 曹全碑 | 不明 | 八分 | 陝西省博物館 | |

| 186年 | 張遷碑 | 不明 | 八分 | 泰安博物館 | |

| 開通褒斜道刻石(かいつうほうやどうこくせき) 陝西省漢中の石門という渓谷中にある摩崖碑で、漢中の褒から斜へ通じる道路開通の記念碑である。大字 で159字あり、書風は篆書から隷書に移る過渡的な書体で、すこぶる変化に富んでスケールが大きい 石門頌(せきもんしょう) 『楊孟文石門頌』(ようもうぶん-)、『楊孟文頌』ともいう。『開通褒斜道刻石』と同じ崖壁に刻された摩崖碑で ある。石門を開き、道を開通させた司隷校尉の楊孟文の功績を記したもので、『開通褒斜道刻石』の時代に 開通した道路が再び壊れ、不通になっていたのを再開したときの碑である。古隷に近い文字も多いが、古来、 隷書の傑作とも称せられ、学ぶ者が少なくない。字大は9cm。 礼器碑(れいきひ) 全名は『魯相韓勅造孔廟礼器碑』(ろしょうかんちょくぞうこうびょう-)という。孔子廟内にあり、漢隷中でも神品 第一とされている。碑文は桓帝の永寿2年(156年)、魯相の韓勅の功績を述べたもので、正面に序と銘と韓 勅以下9人の題名が16行・各行36字で刻されている。裏は3列・各列17行、右側は4列・各列4行、左側は3 列・各列4行に、建碑に際して醵金した人達の官職、姓名、金額が刻されている。結体は方整で精妙、温雅 な線を主調として、隷書の正統派の極地といえる字で、八分隷の極限を示した高い気品がある。 孔宙碑(こうちゅうひ) 全名は『泰山都尉孔宙碑』(たいざんとい-)という。孔子廟内にある。孔宙は孔子の19世の孫で、累進して泰 山都尉となり、泰山郡(山東省)の賊徒の鎮定に功績をあげた。延熹6年(163年)に60歳で没したが、この碑 はその翌年、彼の元の役人や門生が彼の徳を頌して建てたものである。碑額は、篆書で「有漢泰山都尉孔君 之碑」と2行に書かれ、碑文は15行・各行28字である。裏には「門生故吏名」と1行に書かれた篆額があり、そ の下に、門生・故吏・弟子などの名が3段に刻されている。書は、秀麗な八分で、暢達、気品がある。 封龍山頌(ほうりゅうざんしょう) 『封龍山碑』ともいう。封龍山は、河北省元氏県の6つの神山(三公山・霊山・封龍山・無極山・白石山・御 語山)の1つで、それぞれの山には、その山神の頌徳碑が建てられ、祀三公山碑・三公山碑・無極山碑・白石 神君碑・封龍山頌の5つは、元氏の五碑として古来有名である。ただし、無極山碑のみ今日伝存していない。 この碑は碑額がなく、第1行に標題として「元氏封龍山之頌」の7字があり、16行・各行26字が刻されている。 碑文には、祭祀が新の王莽の時代に廃れ、延熹7年(164年)に古祀を修復し祭祀を復活させて神徳を頌した ことが記されている。 |

|||||

| 西嶽華山廟碑(せいがくかざんびょうひ) 『華山廟碑』ともいう。もと陝西省華陰県の西嶽山廟にあったものを、弘農郡の郡守である袁逢が旧碑に基づ いて建てたものである。原碑はすでに失われて、拓本だけによって知られている。拓本の中でも最も著名なもの は、「長垣本」・「関中本」・「四明本」の3種である。「長垣本」は、河南省長垣の王文?が所蔵していたが、欠 損した文字は僅かに10字で、最もよく保存されている。昭和4年(1929年)8月、中村不折の所有となり、現在 書道博物館に保存されている。「関中本」は、陝西省関中の東雲駒・雲雛兄弟の所有していたものである。 「四明本」は、浙江省四明の豊熙が所蔵していたもので、両本とも100字余りの欠字がある。古来、蔡?の書と か、郭香察の書とか言われているが、確証はない。漢隷として代表的なものの1つである。 史晨前碑(ししんぜんぴ) 全名は『魯相史晨祀孔子奏銘』(ろそうししんしこうしそうめい)という。2碑からなり、『史晨後碑』と合わせて『史 晨碑』または『史晨前後碑』という。霊帝の時、魯国の相である史晨が孔子廟の祭典を盛んに行ったことを表 彰したもので、山東省曲阜の孔子廟前に建てられている。碑文は、17行・各行36字で、字の大きさは3cm、 謹厳端正な隷書である。 史晨後碑(ししんこうひ) 全名は『魯相史晨饗孔子廟碑』(ろそうししんきょうこうしびょうひ)という。『史晨前碑』の裏に刻されていて、内 容は、前碑建立の由来で、祭典が、官吏、孔子一門の弟子など、907人が参会して盛況であったことを述べて いる。また、更に孔子の旧跡を修繕して、諸施設を設置した官吏たちの功績を讃えている。碑文は、14行・1行 36字である。 西狭頌(せいきょうしょう) 全名は『武都太守李翕西狭頌』(ぶとたいしゅりきゅう-)という。『李翕頌』とも称す。武都郡の西狭の険路を、 太守の李翕が開いた功をたたえる摩崖刻である。頌のうしろに、「従史位、下弁仇靖、字漢徳書文」とあるの で、筆者は仇靖(きゅう せい)であることが確認されている。碑文は、20行・各行12字で欠字はない。字の大き さは9.1cmで、堂々とした書風で素朴でもあり、漢隷の正則と評される。なお、李翕は、建寧5年(172年)に陝 西省略県西の析里橋?閣と甘粛省成県治に近い天井道を修治したため、西狭頌の外の『析里橋?閣頌』と 『天井道摩崖』も彼の頌徳碑として伝えられている。 楊淮表記(ようわいひょうき) 全名は『司隷校尉楊淮表記』(しれいこうい-)という。『開通褒斜道刻石』・『楊孟文石門頌』とともに、陝西省 褒城県北の石門にある摩崖刻である。霊帝の熹平2年(173年)、この石門を通過した黄門の卞玉(楊孟文と 同郡の後輩)が、『楊孟文石門頌』を見て楊孟文の偉業をしのび、孟文の孫である楊淮と、その従弟楊弼の 官暦を記して孟文の子孫の隆昌を祝ったものである。碑文は、7行・各行25-6字、字の大きさは6.1cmで、書 風は洒脱で古拙である。 魯峻碑(ろしゅんひ) 全名は『司隷校尉魯峻碑』(しれいこうい-)という。碑は、もと金郷山の魯氏の墓の側にあったが、のち任城県 学から山東省済寧の州学に移された。碑高45.5cm、幅136.4cmで、碑文は17行・各行32字である。額に は、「漢故司隷校尉忠恵父魯君子碑」と記されている。魯峻は、山陽昌邑の人で、桓帝の延熹7年(164年) 司隷校尉となり、暴徒の粛正につとめて功績があったので、のちに屯騎校尉となり、霊帝の熹平元年(172年) に没した。碑は、その翌年、故吏・門生らによって建てられたものである。筆画は豊肥古雅である。なお建碑に 関係した人たちの名を裏面に刻んであるが、その中に「妙」という字が草書体で書かれているのが珍しいとされて いる。 韓仁銘(かんじんめい) 不幸にして早死した韓仁を頌徳するために建てられた。楊守敬は、「この碑銘は乙瑛碑より品格が上である。 (趣意)」と評している。 熹平石経(きへいせっけい) 詳細は「熹平石経」を参照 霊帝が経書の文字の異文を正して定め、これを石碑に刻して洛陽の太学門外に建てたものである。刻された 経書は周易・尚書・魯詩・儀礼・春秋・公羊伝・論語の7つであるが、その後の戦乱で破壊されてしまった。近 年、多数の残石が出土して収蔵家の手に帰した。碑は64枚で表裏両面に隷書で刻され、本文は、毎石35 行・各行70-78字で方整である。 白石神君碑(はくせきしんくんひ) 常山の相の馮巡、元氏令の王翊らが、白石神君の頌徳のために建てた碑である。碑文は16行・各行35字で ある。また、篆額は標題の5字で、碑文は八分を加味した方整な文字である。 張遷碑(ちょうせんひ) 全名は『蕩陰令張遷碑』(とういんのれい-)という。山東省穀城県の吏員らが、前任の県長で河南省蕩陰県 令の現職にある張遷の徳政をたたえて建てた碑で、明代に発見された。碑は縦287.9cm、横97cm。篆額は双 行で「漢故穀城長蕩陰令張君表頌」とあり、本文はその下に16行・各行42字ある。裏には発起人41名の姓 名職名・醵金額が刻されている。本文には誤字異字がある(例えば「賓」を「殯」に、「氏」を「是」に、「曁」を 「既と旦」の2字に分けたりしている)ので贋作説もあるが、書は方勁で古拙のため隷書入門として学ぶものが多 くいる。 |

西嶽華山廟碑 |

||||

| ■ 三国時代 「中国の書道史#三国(隷楷過渡時代)」および「中国の書家一覧#三国」より |

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  『三体石経』  『谷朗碑』 |

| 220年 | (魏)公卿上尊号奏 | 鍾搖 or 梁鵠 | 八分 | 許州繁城鎮 | |

| 220年以後 | (魏)受禅表 | 鍾? or 梁鵠 or 衛覬 | 八分 | 許州繁城鎮 | |

| 221年 | (魏)封宗聖侯孔羨碑 | 不明 | 八分 | ||

| 235年 | (魏)廬江太守范式碑 | 不明 | 八分 | ||

| 240年 - 249年 | (魏)三体石経 | 邯鄲淳 | 古文、小篆、八分 | 洛陽博物館、書道博物館ほか | |

| 272年 | (呉)谷朗碑 | 不明 | 隷楷中間 | ||

| 276年 | (呉)天発神讖碑 | 伝皇象 | 篆隷(篆書を隷の方勢で書いた) | ||

| 不詳 | (呉)葛府君碑 | 不明 | 隷楷中間 | ||

| 276年 | (呉)封禅国山碑 | 不明 | |||

| 公卿上尊号奏(こうきょうじょうそんごうそう) 曹丕に帝位につくことを薦めた上奏文を刻したものである。筆者は鍾?または梁鵠ともいうが確証はない。書法は温健な漢隷の流れを汲む。 受禅表(じゅぜんひょう) 曹丕が帝位につくまでの経緯を石刻したもので、『公卿上尊号奏』と同時に建立された。碑の大きさは、高さ254.4cm、幅139.4cmで、碑文は、22行、各行49字ある。書者は、『公卿上尊号奏』と同じく鍾?または梁鵠といい、あるいは衛覬ともいわれるが確証はない。書体は八分。 |

|||||

| 葛府君碑(かっぷくんひ) 「呉故衡陽郡太守葛府君之碑」の12字を3行に書いた碑額のみが残存する。長沙郡の西部を分けて衡陽郡が置かれたのは呉の太平2年(257年)であるから、この碑はそれ以後のものである。書風は『谷朗碑』と同じで隷楷中間の体である |

|||||

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  『三体石経』  淳化閣帖 王羲之 |

| 不詳 | (魏)墓田丙舎帖(ぼでんへいしゃじょう) | 鍾ヨウ | 小楷 | ||

| 221年頃 | (魏)宣示表 | 鍾ヨウ | 小楷 | ||

| 221年 | (魏)薦季直表 | 鍾ヨウ | 小楷 | ||

| 不詳 | (魏)賀捷表(がしょうひょう) | 鍾ヨウ | 小楷 | ||

| 不詳 | (魏)力命表(りきめいひょう) | 鍾ヨウ | 小楷 | ||

| 不詳 | (魏)還示帖 | 鍾ヨウ | 小楷 | ||

| 不詳 | (魏)急就章 | 鍾ヨウ | 章草 | ||

| 不詳 | (呉)急就章 | 皇象 | 章草 | 『玉煙堂帖』 | |

| 303年 - 361年 | (呉)文武将隊帖(ぶんぶしょうたいじょう) | 皇象 | 章草 | 『淳化閣帖』 | |

| 宣示表(せんじひょう) 『宣示表』は、呉の孫権が魏の曹操に和親を求めたとき、鍾?が孫権の真意を弁じて曹操に上書したものである。現在の宣示表は、王羲之が臨書したものといわれ、これを原本として宋代に『淳化閣帖』に刻されて以来、『東書堂帖』、『宝賢堂帖』、『停雲館帖』、『墨池堂選帖』、『玉煙堂帖』などに刻されている。したがって、鍾?の真跡とはかなり隔たりがあると推測される。西晋の末の戦乱の時、王導がこの真跡を身につけて南方に逃れ、後、王羲之に贈ったという。 |

|||||

| 薦季直表(せんきちょくひょう) 『薦季直表』は、『宣示表』とともに小楷の名品とされ、鍾?の代表作である。内容は、鍾?が皇帝に書いた上奏文で、19行あり、行ごとに10字から12字で構成されている。末行に黄初2年(221年)の署名があり、これを信じれば、70歳のときの作品である。真跡本が北宋末頃から知られるようになり、明代に『真賞斎帖』に刻入されて有名になった。他に、『三希堂法帖』などにも刻入されているが、『真賞斎帖』の刻が最も精密とされ、古意豊かな筆意を味わうことができる。この作品は、鍾?の作品として高く評価する人もあるが、偽物と断定する人もある。 急就章(きゅうしゅうしょう) 『急就章』は前漢の史游が編纂した字書で、初めから終わりまで一字の重複もなく、もと子供に文字を覚えさせるための教科書であった。漢代から南北朝にかけて広く用いられたもので、鍾?・皇象・索靖の手本があったとされる。『玉煙堂帖』に現存するものは皇象の系統に属する。 |

|||||

六朝

■ 六朝 「中国の書道史 西晋」および「中国の書家一覧 西晋」より

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など | |

| 271年 | 任城太守夫人孫氏碑 | 不明 | |||

| 278年 | 皇帝三臨辟雍碑 | 不明 | 八分 | ||

| 289年 | 斉太公呂望表(せいたいこうりょうぼうひょう) | 不明 | |||

| 295年 | 荀岳曁妻劉簡訓墓誌(じゅんがくおよびつまり ゅうかんくんぼし) |

不明 | |||

| 300年 | 張朗碑(ちょうろうひ) | 不明 | 八分 | ||

| 皇帝三臨辟雍碑(こうていさんりんへきようひ) 近年洛陽で発見された。文教政策として辟雍(大学)を建て、皇帝司馬炎が3度、皇太子司馬衷が2度、この地に臨幸したことを称揚したものである。碑文は、4行、23字、裏に立碑に関係した諸管、学生の氏名が刻まれている。書風は波磔が力強く格調が高い |

|||||

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  |

| 不詳 | 月儀帖 | 伝索靖 | 章草 | 『太清楼続帖』 | |

| 不詳 | 急就章 | 索靖 | 章草 | ||

| 不詳 | 平復帖 | 伝陸機 | 章草 | 北京・故宮博物院、『秋碧堂帖』 | |

| 296年 | 諸物要集経(しょぶつようしゅうきょう) | 不明 | 八分(楷書に近い) | 月儀帖(げつぎじょう、『月儀章』とも) | |

| 索靖書と伝えられる。月儀とは時候に関する手紙文のことで、『月儀帖』は、1月から12月までの章草体の手紙の手本である。現在、4・5・6の3ヶ月を欠き、9ヶ月分が伝存する | |||||

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など | |

| 340年 | 王興之墓誌(おうこうしぼし) | 不明 | 隷楷中間 | 南京博物院 | |

| 399年 | 楊陽神道闕 | 不明 | 隷楷中間 | ||

| 405年 | 爨宝子碑 | 不明 | 隷楷中間 | ||

| 楊陽神道闕(ようようしんどうけつ) 1877年に姚観元が四川で発見したもので、楊陽という役人の陵墓の神道に建てた闕の上部残欠である。隷楷を交えた書風であるが、気迫に欠ける |

|||||

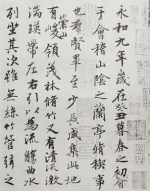

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  『蘭亭序』(部分)王羲之  『快雪時晴帖』王羲之  『十七帖』(部分)王羲之 |

| 348年 | 楽毅論 | 王羲之 | 小楷 | 『停雲館帖』ほか | |

| 353年 | 蘭亭序 | 王羲之 | 行書 | 北京・故宮博物院ほか | |

| 356年 | 黄庭経 | 王羲之 | 小楷 | 『停雲館帖』ほか | |

| 356年 | 東方朔画賛 | 王羲之 | 小楷 | ||

| 358年 | 孝女曹娥碑 | 王羲之 | 小楷 | ||

| 不詳 | 喪乱帖 | 王羲之 | 行書 | 三の丸尚蔵館 | |

| 不詳 | 孔侍中帖 | 王羲之 | 行書 | 前田育徳会 | |

| 不詳 | 快雪時晴帖 | 王羲之 | 行書 | 台北・国立故宮博物院 | |

| 不詳 | 姨母帖(いぼじょう) | 王羲之 | 行書 | 『万歳通天進帖』など | |

| 不詳 | 奉橘帖(ほうきつじょう) | 王羲之 | 行書 | ||

| 不詳 | 十七帖 | 王羲之 | 草書 | ||

| 不詳 | 游目帖 | 王羲之 | 草書 | ||

| 不詳 | 行穣帖 | 王羲之 | 草書 | プリンストン大学美術館、『三希堂法帖』、『余清斎帖』など | |

| 不詳 | 初月帖(しょげつじょう) | 王羲之 | 草書 | 『万歳通天進帖』など | |

| 不詳 | 寒切帖(かんせつじょう) | 王羲之 | 草書 | ||

| 不詳 | 遠宦帖(えんかんじょう) | 王羲之 | 草書 | ||

| 不詳 | 妹至帖(まいしじょう) | 王羲之 | 草書 | ||

| 不詳 | 思想帖(しそうじょう) | 王羲之 | 草書 | 『余清斎帖』など | |

| 不詳 | 中秋帖 | 王献之 | 行草 | 北京・故宮博物院 | |

| 不詳 | 鴨頭丸帖 | 王献之 | 行草 | ||

| 不詳 | 十二月帖 | 王献之 | 行草 | ||

| 不詳 | 廿九日帖 | 王献之 | 行書 | ||

| 不詳 | 地黄湯帖 | 王献之 | 行書 | 書道博物館 | |

| 不詳 | 洛神賦十三行 | 王献之 | 小楷 | ||

| 672年 | 集字聖教序 | 王羲之の書を集字 | 行書 | ||

| 721年 | 興福寺断碑 | 王羲之の書を集字 | 行書 | ||

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など | |

| 367年(前秦) | 鄧太尉祠碑(とうたいいしひ) | 不明 | 隷楷中間 | ||

| 368年(前秦) | 広武将軍碑(こうぶしょうぐんひ) | 不明 | 八分 | ||

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  『エイ鶴銘』 |

| 458年(宋) | 爨龍顔碑 | 不明 | 楷書(隷書に近い) | ||

| 464年(宋) | 劉懐民墓誌(りゅうかいみん ぼし) |

不明 | 楷書(隷書に近い) | ||

| 514年(梁) | エイ鶴銘 | 陶弘景 | 楷書(隷意を含む) | ||

| 不詳(陳) | 真草千字文 | 智永 | 楷書、草書 | 個人蔵(日本)ほか | |

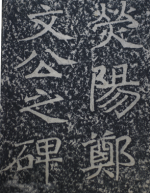

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  『鄭文公碑』(鄭羲下碑 碑額)  『元懐墓誌』(部分) |

| 456年(北魏・前期) | 中岳嵩高霊廟碑(ちゅうがくすう こうれいびょうひ) |

寇謙之 | 楷書(隷意を 含む) |

||

| 495年 - 520年(北 魏・後期) |

龍門二十品 | 不明 | 楷書 | ||

| 509年(北魏・後期) | 石門銘 | 不明 | 楷書 | ||

| 511年(北魏・後期) | 鄭文公碑 | 鄭道昭 | 楷書 | ||

| 511年(北魏・後期) | 論経書詩(ろんけいしょし) | 鄭道昭 | 楷書 | ||

| 514年(北魏・後期) | 司馬昞妻孟敬訓墓誌(しばへ いさいもうけいくんぼし) |

不明 | 楷書 | ||

| 515年(北魏・後期) | 皇甫驎墓誌(こうほりんぼし) | 不明 | 楷書 | ||

| 不詳(北魏・後期) | チョウ遵墓誌 | 不明 | 楷書 | ||

| 517年(北魏・後期) | 崔敬邑墓誌(さいけいようぼし) | 不明 | 楷書 | ||

| 517年(北魏・後期) | 元懐墓誌(げんかいぼし) | 不明 | 楷書 | 開封市博物館 | |

| 522年(北魏・後期) | 張猛龍碑 | 不明 | 楷書 | ||

| 523年(北魏・後期) | 高貞碑 | 不明 | 楷書 | ||

| 531年(北魏・後期) | 張黒女墓誌 | 不明 | 楷書 | ||

| 540年(東魏) | 敬史君顕儁碑(けいしくんけん しゅんひ) |

不明 | 楷書 | ||

| 不詳(北斉) | 泰山経石峪金剛経(たいざん きょうせききょくこんごうきょう) |

不明 | 楷書 | ||

| 567年(北周) | 西嶽崋山神廟碑(せいがくかざ んしんびょうひ) |

趙文淵 | 楷書 | ||

■

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  |

| 586年 | 竜蔵寺碑 | 張公礼? | 楷書 | 河北省正定府竜興寺の大殿内 | |

| 592年 | 杜乾緒等造像記 | 不明 | 楷書(八分に近い) | ||

| 597年 | 美人董氏墓誌 | 不明 | 楷書 | ||

| 602年 | 啓法寺碑(けいほうじひ) | 丁道護 | 楷書 | 個人蔵(日本、拓本) | |

| 603年 | 蘇孝慈墓誌 | 不明 | 小楷 | ||

| 竜蔵寺碑(りゅうぞうじひ) 建碑は開皇6年(586年)。恒州刺史、鄂国公の王孝僊が建碑したもので、張公礼(ちょう こうれい)の書と伝えられる。書体は楷書で、書風は整正温雅であり、唐の虞世南、?遂良の先駆をなす。碑高215.2cm、碑文30行、各行50字、字の大きさは2.4cmである。仁寿2年(602年)に建碑された『啓法寺碑』(原石佚亡)とともに隋碑の代表作である。 |

|||||

| 杜乾緒等造像記(とけんちょとうぞうぞうき) 開皇12年(592年)、杜乾緒、張子元、董難当らが石仏一体をつくり、銘を刻したもので、上下6段に分けて八分に近い楷書が刻されている。 "美人董氏墓誌(びじんとうしぼし) 開皇17年(597年)、隋の文帝の第4子、蜀王楊秀が、19歳で病没した董のために墓誌の文を撰し長安郊外の龍首山に葬った。董は蜀王楊秀の侍女で容姿端麗の佳人であったといわれるが、美人とは官名で美しい人という意味ではない。清朝の道光年間の初めに陝西省興平県から出土したもので、墓誌の文は楷書で21行、毎行23字ある。北魏の墓誌群にも優れたものが多くあるが、隋代になると一段と磨きがかかり品格も高い。この墓誌はその中でも極めて美しく、初唐の書と比べても遜色がないといわれる。 "蘇孝慈墓誌(そこうじぼし) 蘇慈墓誌とも。仁寿3年(603年)。筆者は不明であるが、一説には唐の欧陽詢の若書きともいい、馬偏が3点の所なども彼の皇甫誕碑に符合する。書風は謹厳で鋭利、細楷の優品である。光緒14年(1888年)、陝西省蒲城県から出土したもので、文字が鮮明でまるで新刻のようである。 |

|||||

唐

唐(618年 - 907年)

初 唐(618年 - 712年)

盛唐・中唐・晩唐(713年 - 907年)

わずか37年の短命な隋のあとを受けて、真の統一王朝を完成したのが唐である。唐王朝を創立したのは李淵(高祖)であるが、その子、李世民(太宗)が建国の企画、実行をし、側近に多くの名臣を集めての治世によって、貞観の治と称される太平の時代を築いた。かくして唐王朝は中国4000年の歴史の中、最も有力な王朝となり、日本の文物制度は主としてこの唐朝に範をとったのである。

初唐

初唐(618年 - 712年、書人、筆跡、書論)

太宗は隋以来の傾向に従って南朝の文化を基盤とした。特に太宗が王羲之を好んだために王羲之を中心とした技巧が練磨された傾向にある。太宗自身、歴代帝王中第一の能書の称があり、初唐に多くの能書家、書論家の輩出を見たのは、この帝によるところが大きい。そして、隋以来、温和で整い洗練されてきた書風は唐代になってますます発達し、ついにその黄金時代を現出している。その中で最も傑出したのは楷書であり、初唐の三大家などによる碑碣が多く残る。楷書は漢に始まり、六朝において練磨され、唐代で結実大成して、ついにその頂点に達した。後の時代に唐代の書跡に及ぶものはなく、永く後世の範となっている。

初唐の三大家

詳細は「初唐の三大家#初唐の三大家」を参照

初唐に書道の名人大家が多数輩出されたことは古今にその例を見ない。中でも欧陽詢、虞世南、?遂良の3人の大家を初唐の三大家と称す。この三大家に至って、楷書は最高の完成域に到達する。また、三大家に薛稷を加えて初唐の四大家とも称す[147]。なお、初唐の三大家に盛唐の顔真卿を加えて唐の四大家と称す。

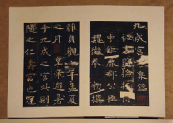

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  『九成宮醴泉銘』(部分)欧陽詢書  『九成宮醴泉銘』(部分)欧陽詢書  『昇仙太子碑』(部分)則天武后書(楷書部分は薛稷書) |

| 627年 - 641年頃 | 皇甫誕碑 | 欧陽詢 | 楷書 | ||

| 629年頃 | 孔子廟堂碑 | 虞世南 | 楷書 | 三井文庫(拓本)ほか | |

| 630年 | 昭仁寺碑 | 虞世南 | 楷書 | 陝西省長武県城内 | |

| 630年 | 枯樹賦 | チョ遂良 | 行書 | 『戯鴻堂帖』など | |

| 631年 | 化度寺?禅師塔銘 | 欧陽詢 | 楷書 | ||

| 632年 | 九成宮醴泉銘 | 欧陽詢 | 楷書 | 陝西省麟游県 | |

| 637年 | 温彦博碑 | 欧陽詢 | 楷書 | ||

| 637年 | 裴鏡民碑 | 殷令名 | 楷書 | 西安碑林博物館 | |

| 641年 | 伊闕仏龕碑 | チョ遂良 | 楷書 | ||

| 642年 | 孟法師碑 | チョ遂良 | 楷書 | 三井文庫(拓本) | |

| 646年 | 晋祠銘 | 太宗 | 行書 | 山西省太原市 | |

| 648年 | 温泉銘 | 太宗 | 行書 | ||

| 649年 | 文皇哀冊 | チョ遂良 | 楷書 | 『戯鴻堂帖』など | |

| 652年? | 房玄齢碑 | チョ遂良 | 楷書 | 昭陵博物館 | |

| 653年 | 雁塔聖教序 | チョ遂良 | 楷書 | 大慈恩寺内の大雁塔 | |

| 不詳 | 倪寛賛 | チョ遂良 | 楷書 | 台北・国立故宮博物院、 『鬱岡斎帖』など |

|

| 663年 | 道因法師碑 | 欧陽通 | 楷書 | ||

| 679年 | 泉男生墓誌銘 | 欧陽通 | 小楷 | 河南省博物館 | |

| 686年 | 草書千字文 | 孫過庭 | 草書 | 遼寧省博物館ほか | |

| 687年 | 書譜 | 孫過庭 | 草書 | 台北・国立故宮博物院 | |

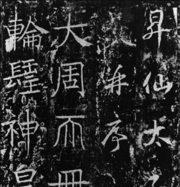

| 699年 | 昇仙太子碑 | 則天武后 | 草書 | 仙君廟(河南省偃師市) | |

「中国の書道史#盛唐・中唐・晩唐」および「中国の書家一覧#盛唐・中唐・晩唐」より

盛唐・中唐・晩唐(713年 - 907年、書人、筆跡、書論)

盛唐(713年 - 765年)

中唐(766年 - 835年)

晩唐(836年 - 907年)

初唐の末期の書は、謹厳方正を主とし外見は非常に整ったものの表面的技巧に陥り堕落していった。盛唐の玄宗皇帝の治世は開元の治と称され、学問芸術を奨励したので唐朝の文化は最高潮に達した。この時、初唐の書風を革新し新生面を開いたのが顔真卿である。篆筆で楷書を書いて一世を驚かせた真卿は、王羲之と共に中国書道界の二大宗師とも謳われる人である。しかし、逆に書法の破壊者であるという正反対の評もあり、彼の書がいかに前代までとは異質の書であったかということがわかる。その他に、行書に李?、篆書に李陽冰、草書に張旭・懐素の名筆が出た。晩唐の代表作家は、柳公権と裴休である。柳公権は顔真卿から起こり、裴休は欧陽詢から起こったので、共に楷書に優れている。

書風の発生と流行

書体は社会的・実用的な要求によって変遷し、書風は個人的・芸術的な衝動によって発生、流行するものだといえる。この時代から書法を師弟の間に順次伝承するということが重んじられ、張旭や顔真卿を書法の祖師として祭り上げる風潮が起こった。そして、以後、顔真卿の追従者が多くあらわれ、日本にも大きな影響を与えている。

狂草

現行の草書(今草)は章草の波磔がなくなったものであるが、今草になって連綿(連綿草)が可能となった。この連綿草を得意としたのが張旭と懐素であり、連綿体の妙を極めた自在で美しいこの草書は狂草体と呼ばれる。この書風は後の黄庭堅や祝允明らに強い影響を与えた[150][151]。但し、二王の書を尊ぶ同時代の人士には受容されず、当時は、杜甫のような新興の士から支持を受けるにとどまっていた。

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |  |

| 不詳 | 孝経 | 賀知章 | 草書 | ||

| 730年 | 麓山寺碑 | 李邑 | 行書 | ||

| 735年 | 法華寺碑 | 李邑 | 行書 | ||

| 739年 | 李思訓碑 | 李邑 | 行書 | ||

| 714年 | 自言帖 | 張旭 | 草書 | ||

| 741年 | 郎官石柱記 | 張旭 | 楷書 | ||

| 752年 | 多宝塔碑 | 顔真卿 | 楷書 | 西安碑林 | |

| 758年 | 祭姪文稿 | 顔真卿 | 行書 | 台北・国立故宮博物院 | |

| 758年 | 祭伯文稿(さいはくぶんこう) | 顔真卿 | 行書 | ||

| 759年 or 779年 | 顔勤礼碑 | 顔真卿 | 楷書 | ||

| 764年 | 争座位帖 | 顔真卿 | 行書 | 西安碑林 | |

| 780年 | 自書告身(じしょこくしん) | 顔真卿 | 楷書 | 書道博物館 | |

| 780年 | 顔氏家廟碑 | 顔真卿 | 楷書 | 西安碑林 | |

| 767年 | 李氏三墳記 | 李陽冰 | 篆書 | 西安碑林 | |

| 777年 | 自叙帖 | 懐素 | 草書 | 台北・国立故宮博物院 | |

| 792 | 年聖母帖 | 懐素 | 草書 | 西安碑林 | |

| 799年 | 草書千字文(千金帖) | 懐素 | 草書 | 台北・国立故宮博物院 | |

| 不詳 | 苦筍帖 | 懐素 | 草書 | 上海博物館 | |

| 824年 | 金剛般若波羅蜜経 | 柳公権 | 楷書 | パリ国立図書館 | |

| 841年 | 玄秘塔碑 | 柳公権 | 楷書 | 西安碑林 | |

| 855年 | 圭峯禅師碑(けいほうぜんじひ) | 裴休 | 楷書 | ||

『祭姪文稿』顔真卿書 |

|||||

『自叙帖』懐素書 |

|||||

五代・十国

五代・十国(902年 - 979年、書人、筆跡)

五代(907年 - 960年)

後梁(907年 - 923年)

後唐(923年 - 936年)

後晋(936年 - 947年)

後漢(947年 - 951年)

後周(951年 - 960年)

十国(902年 - 979年)

唐は黄巣の乱によって急激に衰微し、後梁によって滅ぼされた。その後、宋が興起するまでの50余年は、北方で5国が興亡し、その他に大小10もの国があったので、この時代を五代十国時代という。乱世であったため文芸は衰え、優れた能書家が少なかったが、楊凝式一人が傑出していた。唐の正整な書が流れ伝わっていたが、やや方向を転換し、宋の飛動的な文字に移ろうとする過渡的な時代である[153][154][155]。

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |

| 不詳 | 韭花帖(きゅうかじょう) | 楊凝式 | 行書 | |

| 948年 | 神仙起居帖(しんせんききょじょう) | 楊凝式 | 草書 | 北京・故宮博物院、『停雲館帖』 |

宋・遼・金

"宋・遼・金(960年 - 1279年、書人、筆跡、書論)

"宋・遼・金(960年 - 1279年、書人、筆跡、書論)| 北 宋 (960年 - 1127年) |  |

| 南 宋 (1127年 - 1279年) | |

| 遼・金 (916年 - 1234年) |

『呉江舟中詩巻』(部分) 米沛筆

宋は、五代の最後の王朝、後周の将軍、趙匡胤が天下を統一して初代皇帝(太祖)となってから約320年間に亘った。しかし、167年間続いた後、いったん滅び、後に南方で再興した。初めの時代を北宋といい、再興してからを南宋というが、この2つの期間は、政治・社会・文化の上から大きい変動があり、書の上からも区別される。

宋が天下を統一するに当たって、まず、唐の制度にならって新しい国家の建設が進められた。しかし、晩唐人が法に縛られ、無気力におちた反動として、前代の形式美を破ろうとする動きが盛んになった。宋人は思索と情感により大胆に個性を表現し、自由奔放な新様式の書風を生んだ。そして、行草体に妙を競うようになり、碑刻も行体に移行したことがこの時代の特色である。また、古名跡の保護としてか、『淳化閣帖』が刻されたのもこの時である。平和で豊かな時代であった反面、軍事的には無力で、北方の異民族契丹の建てた遼に侵入されるようになり、第9代皇帝欽宗のときに遼に代わって北方を支配していた金に滅ぼされた。

宋の四大家

北宋の書

戦乱で荒廃した北宋初期の文化は、五代や十国の人たちによって移入された。第2代皇帝太宗の書道の師の王著と、宋初期第一の書家といわれた李建中は、ともに後蜀からきた人で、『説文解字』を校訂した徐鉉は南唐からきた人である。はじめは唐の模倣による保守的な書風から始まったが、第4代皇帝仁宗の頃から革新的な動きが起こり、顔真卿や楊凝式を基盤とした独創的な書家が生まれた。その代表が宋の三大家といわれる蘇軾・黄庭堅・米沛であり、これに蔡襄を加えて、宋の四大家とも称す。

宋の四大家

『蜀素帖』(部分) 米沛書 『蜀素帖』(部分) 米沛書 |

蔡襄

仁宗の頃、宋朝第一の書家と称せられ、その書は楷行草の各体をよくし、行書が最も優れ、小楷がこれに次いだ。概して伝統派の本格的な書を書いているが、大字は顔真卿の書風であり、宋の顔真卿とも称された。また、その中に宋代の豪放縦逸な書風の先駆をなすものを含んでおり、蔡襄の出現が後の革新的な宋の三大家を生む素地となった。なお、本来の四大家は蔡襄ではなく蔡京との説もある。

蘇軾

中国第一流の文豪であるが、書にも一見識を備えた。書は二王からはじめ、のち顔真卿・李?を学んだ。楷行草をよくし、特に大字に筆力を見る。書の中に人間性を確立し、他人の書を模倣することを排し、技巧よりも独創性を尊んだ。この説は師の欧陽脩から出て、さらにこれを徹底している。蘇軾は黄庭堅や米?より少し先輩であったため指導的な地位にあり、特に思想的に彼らに与えた影響は大きい。蘇軾は顔真卿の革新的な立場を理想とし、黄庭堅と米?はこの考えを発展させた。

黄庭堅

蘇軾の人物を尊敬し、その門で書を学び、晩年には張旭・懐素・高閑の草書を学んだ。黄庭堅は、「書に最も大切なものは、魏・晋の人の逸気、つまり法則にとらわれず自由に心のままに表現することであり、唐の諸大家は法則にとらわれてこれを失ってしまった。張旭・顔真卿に至ってこの逸気を再現した。」と言っている。黄庭堅の代表作の『黄州寒食詩巻跋』は、蘇軾の『黄州寒食詩巻』の跋であるが、跋というよりも蘇軾の書と妙を競っているような感があり、傑作とされている。

米沛

書画がうまかった上に鑑識に優れたため、第8代皇帝徽宗の書画の研究およびコレクションの顧問となり、非常に重く用いられた。その鑑識眼は中国史上最高といわれる。また、自らも収蔵し、臨模に巧みで、晋唐の名跡をよく臨模した。彼の作った纂本は原本と区別することができなかったという逸話がある。顔真卿・欧陽詢・柳公権・チョ遂良を学び、後に二王らの晋人を深く研究したが、彼ほど古典を徹底的に研究した者は稀である。書画についての著書も残し、今日でも王羲之や唐人の真跡を研究する上で最も重要な参考資料となる。三大家の中で彼の書は実力の点で最も優れている。

蘇軾・黄庭堅・米沛の三家の共通点は、唐以来の技術本位の伝統的書道を退けて、創作を主とする書芸術を打ち立てたことにあり、これは明・清以後の近代書道の方向を示すものとなった。

『黄州寒食詩巻』(蘇軾書、右)とその跋(黄庭堅書、左)

集帖

『淳化閣帖』

『淳化閣帖』宋の太宗は唐の太宗と同様に、二王の伝統を保持した。そして、淳化3年(993年)、勅命により王著が歴代の書跡によって『淳化閣帖』10巻を編纂したが、その半ばにあたる第6巻以下は、二王の書が集刻されている。この集帖は後世、集帖界の王者として君臨し、書道界を裨益したことは誠に大きな功績である。また、徽宗の美術の愛好と蒐集が美術の隆盛を促し、書においては蔡京らに命じて『淳化閣帖』をもとに『大観帖』10巻を編纂させた。

南宋(1127年 - 1279年)

南宋時代はもはや三大家を生んだ北宋後期の生気はなく、概して書道衰微の時代で、優れた書家は生まれなかった。しかし、禅僧の間に蘇軾・黄庭堅・張即之の独特な書風が流行し、これは日本の鎌倉時代の禅林にも流行した(詳細は禅林墨跡を参照)。また、書道に関する研究書が多く刊行され、これらの著録が後世、書道界を益したことは大きいといえる[158][161][157]。

遼・金

"遼・金(916年 - 1234年)

"遼(916年 - 1125年)

"金(1115年 - 1234年)

遼は南北朝の頃から中国の北方に住んでいた契丹族の建てた国である。そして、段々と領域を広げていき、ついに宋と対立ほどに強大になった。この国は200年以上続いたが、後に強力となった金に滅ぼされた。金は女真族の建てた国で、遼を滅ぼし、さらに北宋をも滅ぼして中国本土の淮河以北を領有した。両国ではともに独自の文字を作って漢字と併用した。この文字は、遼では契丹文字、金では女真文字という。金には皇帝の一人の章宗など多少見るべき書家がいたが、両国ともに書道史上、特に重視すべきことはない[159][161]。

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |

| 1052年 | 謝賜御書詩表(しゃしぎょしょしひょう) | 蔡襄 | 楷書 | 書道博物館 |

| 1063年 | 澄心堂紙帖(ちょうしんどうしじょう) | 蔡襄 | 楷行書 | 台北・国立故宮博物院 |

| 1082年 | 黄州寒食詩巻 | 蘇軾 | 行書 | 台北・国立故宮博物院 |

| 1094年以後 | 李白憶旧遊詩巻 | 黄庭堅 | 草書 | 藤井斉成会有鄰館 |

| 1100年 | 黄州寒食詩巻跋 | 黄庭堅 | 行書 | 台北・国立故宮博物院 |

| 1101年 | 伏波神祠詩巻 | 黄庭堅 | 行書 | 永青文庫 |

| 1102年 | 松風閣詩巻 | 黄庭堅 | 行書 | 台北・国立故宮博物院 |

| 1083年 | 方円庵記 | 米沛 | 行書 | 『龍井山方円庵記』(単帖) |

| 不詳 | 張季明帖 | 米沛 | 行書 | 東京国立博物館、『三希堂法帖』 |

| 1091年 | 以前叔晦帖 | 米沛 | 行書 | 東京国立博物館、『三希堂法帖』 |

| 1088年 | 李太師帖 | 米沛 | 行書 | 東京国立博物館、『三希堂法帖』 |

| 1088年 | 蜀素帖 | 米沛 | 行書 | 台北・国立故宮博物院『三希堂法帖』『戯鴻堂帖』 |

| 1088年 | 苫渓詩巻 | 米沛 | 行書 | 北京・故宮博物院、『玉煙堂帖』、『戯鴻堂帖』 |

| 不詳 | 草書九帖(草書四帖) | 米沛 | 草書 | 大阪市立美術館、台北・国立故宮博物院、『停雲館帖』 |

| 不詳 | 呉江舟中詩巻 | 米沛 | 行草 | メトロポリタン美術館 |

| 不詳 | 虹県詩巻 | 米沛 | 行書 | 東京国立博物館 |

| 不詳 | 楽兄帖 | 米沛 | 行書 | 『経訓堂帖』 |

| 不詳 | 戎薛帖 | 米沛 | 行草 | 台北・国立故宮博物院 |

| 1154年 | 徽宗文集序 | 高宗 | 小楷 | 文化庁 |

| 1179年 | 劉子羽神道碑 | 朱熹 | 楷書 | 劉子羽の墓所(福建省崇安県蟹坑)、京都大学人文科学研究所(拓本) |

| 1172年頃 | 尺牘編輯文字帖 | 朱熹 | 行書 | 東京国立博物館(『草書尺牘巻』として) |

| 1177年頃 | 論語集注残稿 | 朱熹 | 行草体朱熹 | 京都国立博物館 |

『澄心堂紙帖』蔡襄書 『黄州寒食詩巻』(部分)蘇軾書 『戎薛帖』 米沛書

元

元(1271年 - 1368年、書人、筆跡、書論)

元(1271年 - 1368年、書人、筆跡、書論)

『鵲華秋色図』趙孟?画

モンゴル族を統一しモンゴル帝国の初代皇帝となったチンギス・ハーンは、東は満州から西はカスピ海北部におよぶ広大な地域を征服し、さらに金を攻めた。しかしその途中の1227年、病に没した。そして、1234年、その第3子の第2代皇帝オゴタイは、南宋と結んで金を滅ぼした。

チンギス・ハーンの孫で第5代皇帝のクビライは、 至元8年(1271年)に元を建て、至元16年(1279年)、南宋を滅ぼしてついに中国全土を支配した。遼や金などの異民族の征服王朝が中国の伝統を尊重したのに対し、モンゴル人は概して漢人を冷遇し漢文化にも冷淡であった。そのモンゴル至上主義では人民の四等級[162]の体制と科挙の廃止などが実施され、漢人、特に南宋の地域の漢人を南人(なんじん)と呼んで極度に圧迫した。この時代は、こうした漢人の文化を黙殺した政策によって書の方面も沈滞した。

また、高い文化と豊かな富をもつ南人を国力に取り込めず、元王朝は人材不足を招いた。そこで南人にも賢才が求められ、ここに宋王朝の宗室であった趙孟?ら24人が選び出された。

趙孟フ

趙孟フは元王朝に仕えて栄達し、元王朝の書壇を代表する存在となった。元の皇帝も彼には敬意をはらったが、宋の宗室の出でありながら元に仕えることに葛藤の日々が続いた。趙孟?は王羲之の書を最高とし、その伝統を守ろうとする復古調の雅健整正な書風を起こした。40代のときには王羲之の7世の孫・智永の真草千字文の臨書に没頭し、44歳のときに、臨書した千字文の跋に、「この20年来、臨書した千字文は100本に及んだ。」と記している。そして、宋の三大家らの個性的な書は、古法を軽んじ粗放に流れ、古法を荒廃に導くものと捉え、王羲之の書を次代に伝えた。

『洛神賦』趙孟フ書

趙孟?につづく鮮于枢や鄧文原などの書人もこの復古主義を受け継ぎ、晋唐の書を目指した。その他に、楊維楨や康里??なども書名が高い。中でも色目人の康里??の個性的な書法が異彩を放ち、趙孟?に次ぐとの評価を得て人々はこれを宝としたといわれる。彼の楷書は虞世南、行書は二王と米?を理想とし、晋人の筆意を得てその境地に達するものとされた。また、章草の名手とも知られ、その激しいタッチの章草の筆法は趙孟?などには見られない激しい感情を表現している[163]。

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |

| 1298年 | 杜甫詩 | 巻鮮于枢 | 行草 | 藤井斉成会有鄰館 |

| 1302年以後 | 玄妙観重修三門記(げんみょうかんちょうしゅうさんもんき) | 趙孟フ | 楷書 | 東京国立博物館 |

明

明(1368年 - 1644年、書人、筆跡、書論)

明(1368年 - 1644年、書人、筆跡、書論)

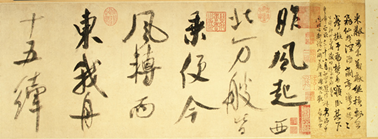

『行書詩巻』(部分)董其昌書

元王朝の内政は、皇位継承をめぐる紛争と、国土拡大のための度重なる遠征から財政難を招いた。また、元王朝の最後の皇帝は全くの無能で、諸方に起こった反乱を鎮圧することができず、ついに漢人の朱元璋によって滅ぼされた。

異民族のモンゴル族を追放して約250年ぶりに漢人の天下を回復した明は、儒教を根幹とする政策を徹底し、伝統的な漢文化を復帰させた。概して書道が興隆し、多くの能書家が輩出し、最も行草体の盛行した時代である。

明代の約280年は書の上から、初期(約120年、元王朝以来の復古主義を継承し伝統の書法が行われた時期)・中期(約80年、初期の惰性的復古色を一掃する新古典主義が誕生した時期)・末期(約80年、明代の革新的な書道の大成期)の3期に分けることができる。代表的作家は末期の動乱期に現れている。

●初期

明初は王羲之以来の古典が尊重され、趙孟?の書風に感化された状態であった。成祖は書を好み二王の書を学習させるなど古法書の学習を奨励し、それにつづく諸帝もみな書をよく学んだ。この時期に最も書名のあった人としては、王羲之の書法を宗とした三宋二沈(さんそうにしん、三宋は宋克・宋?・宋広、二沈は沈度・沈粲)がいる。三宋の中では宋克が最もすぐれ、草書と楷書をよくし、この楷書が沈度に受け継がれ、干禄体の基礎となった。そして、沈度の書が成祖の好むところとなったことから朝廷の重要文書はすべて沈度に書かせるようになり、その弟の粲も兄の推挙によって重用され、二沈の称が天下に知れ渡った。この時期は概して晋唐の書に終始しているが、その中で宋克の章草や二沈の草書は逸脱した気風を備えたもので趙風ばかりではなかった。

●中期

中期は商業が著しく繁栄し、中国第一の商工業都市となった呉中(現在の蘇州)ではこの繁栄を背景に詩書画結合の芸術形式が普及し、また篆刻も文人芸術として発展した。富を得た新興層が書画を求めたため書画の価値が急騰し、官界に背を向け書画で生計を立てる文人(沈周・文徴明・祝允明・王寵・陳淳など)が多数輩出され、彼らは呉中派と呼ばれた。また、優れた鑑賞眼と見識をそなえ収蔵に熱意を傾ける鑑蔵家が多数現れ、集帖・書画録が刊行された。

●末期

明末は内乱が相次ぎで起こり、国家は疲弊と混乱に陥り、書をよくした人も政治的には極めて不運な人たちが多い。その苦悩と反抗の中にあって、まず董其昌は、王羲之以来の伝統書法の系譜に新鮮な生命の息吹を注入し、革新的な傑作を数多くのこした。董其昌につづく、張瑞図・黄道周・倪元?・傅山・王鐸らも深く書に心を寄せてその気概を示した人たちであり、その人物とともにその書が称賛されている。

明代の書は、おおむね宋の四大家を通して継承され、董其昌も蘇軾の語によっており、王鐸は董其昌の理論を実践している。連綿を多用した彼らの行草体は、特に長条幅という明初以来の新しい書の作品様式を完成させた。連綿草は王献之あたりに端を発し、張旭や懐素も立派な作を残しているが、王鐸・傅山・董其昌あたりで最高潮を示し、明末清初は連綿時代を画した。この時代の一番の実力者は王鐸で、長条幅連綿行草作家の中でも特に傑出している。

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |

| 1603年 | 行書詩巻(ぎょうしょしかん) | 董其昌 | 草書 | 東京国立博物館 |

| 不詳 | 五言律詩(王維『終南山』)軸 | 張瑞図 | 草書 | 169.5cm×48cm |

| 不詳 | 杜甫飲中八仙歌巻 | 張瑞図 | 草書 | |

| 不詳 | 行書詩軸(ぎょうしょしじく、七言絶句) | 張瑞図 | 行書 | 上海博物館、189.5cm×62.8cm |

| 1621年 | 感遼事作巻(かんりょうじさくかん) | 張瑞図 | 行書 | 26.5cm×579.5cm(部分) |

| 1627年 | 臨王羲之参朝帖軸(りんおうぎしさんち ょうじょうじく) |

王鐸 | 草書 | 142.5cm×32.4cm |

| 1637年 | 臨王庭?寒凝帖軸(りんおうていいんかんぎょうじょうじく) | 王鐸 | 行書 | 上海博物館、186.8cm×50.7cm |

| 1639年 | 遊中条語(ゆうちゅうじょうご) | 王鐸 | 行草 | |

| 1643年 | 詩巻 | 王鐸 | 草書 | 東京国立博物館、26cm×469cm(部分) |

| 1643年 | 臨王献之豹奴帖軸(りんおうけんしひょうどじょうじく) | 王鐸 | 草書 | 270cm×55cm |

| 1646年 | 臨チョ遂良尺牘 | 王鐸 | 行書 | 27cm×170cm(部分) |

| 1647年 | 杜甫五律五首巻(とほごりつごしゅかん) | 王鐸 | 草書 | |

| 1648年 | 臨張芝帖軸(りんちょうしじょうじく) | 王鐸 | 草書 | |

| 1652年 | 容易語(よういのご) | 王鐸 | 行書 | 藤井斉成会有鄰館、233.2cm×49.3cm |

| 不詳 | 臨王羲之鵞群帖軸(りんおうぎしがぐんじょうじく) | 王鐸 | 行草 | 京都国立博物館[ |

清

"清(1644年 - 1912年、書人、筆跡、書論)

"清(1644年 - 1912年、書人、筆跡、書論)| 明は李自成によって崇禎17年(1644年)に滅ぼされ、大清[175]つまり清は康熙元年(1662年)中国全土を支配した。清朝は第4代皇帝に名天子の康熙帝が出て、満州民族でありながら漢民族の伝統文化を尊重し、その復興につとめた。また第6代皇帝の乾隆帝も『淳化閣帖』を覆刻するなど皇帝が書に興味を示したことから官吏や学者が書道を重んじるようになった。 学問の研究が非常に盛んになったこの康熙・雍正・乾隆3代の約130年の間は清朝文運の最盛期で、「康熙乾隆の盛世」とも称され、この間、『古今図書集成』や『四庫全書』の編纂など、漢人学者主導による数々の大規模な文化振興事業が実施された。この伝統文化を拡充する政策は考証学を盛んにし、金石学が新しく学術の主流に置かれる結果をもたらし、従来の法帖中心から碑石・金文に注目が移った。法帖を中心として書を研究する人たちを帖学派、北魏や隋の碑を研究対象とする人たちを碑学派と称しているが、清朝書道界における最も著名なことはこの碑学派の勃興である。 清朝を書の上から区分すると、清初より雍正年間に至る初期、乾隆・嘉慶の隆盛期、道光以後の後期の3時期からなるが、初期は帖学派が主流をなし、隆盛期は帖学が大成された時代であると同時に碑学が新しく興り、後期は碑学派が主流となった時代である。 |

|

| 初期 | 王羲之を主とする法帖が全盛の時期であったが、深く書の伝統を支えていたのは明人であり、清代になってからも活動を続けた王鐸は清代書家の筆頭といえる。傅山の独自のすぐれた作品は清代に入ってからであるが、彼は世に出ず亡命生活を送った。康熙帝は明の末期の代表作家である董其昌の書を好み、この影響によりこの時期は董其昌風の書が一般に流行した。康熙帝の後に即位した雍正帝は康熙時代からの文化事業を継続し、この雍正時代の書道界で最も活躍したのは、王?と張照である。 |

| 隆盛期 | 乾隆帝は祖父の康熙帝に並ぶ立派な天子で、清朝の経済は最も成長した時期である。書においては乾隆帝が趙孟?の書を好んだため趙風が流行した。また、この時期に古典の文献的研究として実証主義を重んじる考証学が勃興し、その具体的分派というべき金石学が起こり、三代・秦・漢・六朝の古法の研究が考証的に行われた。ただし、考証学勃興の背景には、清王朝が漢民族の統治にあたり、政治に直結する学問にしばしば弾圧を加えたことにより、学者たちの興味が学問のための学問、つまり古典へと向いていった経過がある。 阮元の書論『南北書派論』・『北碑南帖論』により南北朝時代から南方の法帖と北方の碑の書の相違が論じられ、北派(碑学派)の書論の根拠となり、また包世臣の『芸舟双楫』が北派の書論に気勢を加えた。元・明時代は行草書や細楷がほとんどであったが、碑学派によって久しく中絶していた隷書や篆書が復興し、これに伴い明末から発達した篆刻が盛んになった。 帖学と碑学が重なり合ったこの時期に、清朝を代表する大家が輩出している。帖学派の最高峰である劉?、碑学派の鄧石如、碑学と帖学両派の翁方綱などであるが、特に鄧石如の功績は大きく、清末の篆書・隷書の名手(呉熙載・楊沂孫・趙之謙・呉昌碩など)の指標となった。 |

| 後期 | 道光以後のこの時期は、康有為の碑学を尊重する書論『広芸舟双楫』などもあって碑学の浸透と金石趣味が定着する中、書の表現は多様化に向かった。各体にわたって情緒豊かな作風を打ち立てた何紹基はこの代表であり、鄧石如、趙之謙とともに碑学派の3代表とされている。 |

| 年代 | 筆跡名 | 筆者 | 書体 | 所蔵・法帖など |

| 不詳 | 論書 | 鄭燮 | 破体 | 上海博物館 |

| 1764年 | 懐素自叙帖幅 | 鄭燮 | 行書 | 東京国立博物館 |

| 鄭 燮 - 乾隆30年(1765年))は、清代の画家、書家。興化の人で、字は克柔(こくじゅう)、板橋(はんきょう)と号した。詩書画すべてよくし、三絶の誉れ高い孤立独往の文人である。書がもっとも異彩を放っており、その書風は各体混交の奇矯なもの。画は揚州八怪の領袖的存在とされる。 | ||||

『竹図』鄭燮画・書

『牡丹水仙図』呉昌碩画・書

|

石鼓文(せっこぶん)とは、唐初期に鳳翔府天興県(今の陝西省鳳翔県)で出土した10基の花崗岩の石碑、またはそれに刻まれた文字をいう。現存する中国の石刻文字資料としては最古のもので、出土した当時から珍重され、現在は北京故宮博物院に展示されている。 通称の「石鼓文」は、詩人の韋応物や韓愈がこの石碑を称えて「石鼓歌」を編んで広まった。 狩猟を描写した詩が刻まれており、当時の狩猟をはじめとする王の暮らしがわかる文献資料の一つに位置づけられる。字体は始皇帝の文字統一以前に用いられた「大篆」の例として書家に愛好され、呉昌碩の臨書など作品のモデルとなっている。 原石が破損しているため、特に靖康の変以前に作られた宋拓本は文字資料として貴重である。 范氏天一閣本:北宋時代の拓本で462字あり、古くより公開されているため、のちの刻本やレプリカのモデルになっている。1860年、内乱の際に亡失。 先鋒本:最古の拓本とされ、480字が読み取れる。東京・三井文庫所蔵。 中権本:不明瞭ながら500字が読み取れる最多字数の拓本で、法書としてこの拓本がよく取り上げられる。東京・三井文庫所蔵。 後勁本:先鋒本・中権本とともに明時代の金石家だった安国のコレクションで、497字が読め、法書としてよく供される。東京・三井文庫所蔵。 |

『石鼓文』呉昌碩臨 |