kanbuniinkai 漢詩・書道・中国紀頌之のおもしろサイト008

書道半紙 |

o漢字向き

oかな向き

o漢字向き(ポリ入)メール便

oかな向き(ポリ入)メール便

"画仙紙(半切)

o漢字向き(素紙)

oかな向き(加工紙)

o漢字向き(パック入)メール便

oかな向き(パック入)メール便

"画仙紙(全紙)

o漢字向き(素紙)

oかな向き(加工紙)

"画仙紙(1.75尺×7.5尺)

o漢字向き(素紙)

oかな向き(加工紙)

"画仙紙(2尺×6尺)

o漢字向き(素紙)

oかな向き(加工紙)

"画仙紙(2.3尺×6尺)

o漢字向き(素紙)

"画仙紙(2.3尺×8尺)

o漢字向き(素紙)

"画仙紙(3尺×6尺)

o漢字向き(素紙)

"画仙紙(3尺×8尺)

o漢字向き(素紙)

"画仙紙(3.2尺×6尺)

o漢字向き(素紙)

"画仙紙(4尺×4尺)

o漢字向き(素紙)

"書初用紙

画仙紙

(パフォーマンス用特大紙)

"紅星牌

o四尺単宣

o四尺重単宣

o四尺夾宣

o四尺他

o六尺

o尺八屏単宣

o尺八屏夾宣

o尺八屏他

o特寸

"汪六吉

"中国画仙紙

"画仙紙(壁紙)

特殊加工紙(半切)

o染め(無地・金振)

o紋

o柄・ボカシ等

o楮紙(箱入)

o鳥の子(箱入)

o雁皮(箱入)

oその他(箱入)

o写経用紙

o楮紙(箱入を1枚売り)

o鳥の子(箱入を1枚売り)

o雁皮(箱入を1枚売り)

oその他(箱入を1枚売り)

特殊加工紙(全紙)

o染め(無地・金振)

o紋

o柄・ボカシ等

o楮紙

o鳥の子

o雁皮

o染め(無地・金振)(1枚売り)

o紋(1枚売り)

o柄・ボカシ等(1枚売り)

o楮紙(1枚売り)

o鳥の子(1枚売り)

o雁皮(1枚売り)

特殊加工紙(2尺×6尺)

o染め

o柄・ボカシ等

o楮紙

o鳥の子

o雁皮

o染め(1枚売り)

o柄・ボカシ等(1枚売り)

o楮紙(1枚売り)

o鳥の子(1枚売り)

o雁皮(1枚売り)

特殊加工紙(1.75尺×7.5尺)

o染め(無地・金振)

o紋

o柄・ボカシ等

o染め(無地・金振)(1枚売り)

o紋(1枚売り)

o柄・ボカシ等(1枚売り)

特殊加工紙(2.3尺×6尺)

o染め(無地・金振)

o紋・柄・ボカシ等

o染め(無地・金振)(1枚売り)

o紋・柄・ボカシ等(1枚売り)

"特殊加工紙(3尺×6尺)

o染め(無地・金振)

特殊加工紙(1尺×6尺)

o楮紙(箱入)

o鳥の子(箱入)

o雁皮(箱入)

oその他(箱入)

特殊加工紙(1尺×3尺)

o楮紙(箱入)

o鳥の子(箱入)

o雁皮(箱入)

oその他(箱入)

"かな料紙

o半紙判

o半懐紙

o半懐紙(清書用)

o全懐紙(練習用)

o全懐紙(清書用)

"古筆臨書用紙

o練習用

o清書用

"固形墨(呉竹)

o漢字用

oかな用

o青墨

o茶墨

o画墨

o朱墨

o写経

"固形墨(墨運堂)

o漢字用

oかな用

o青墨

o茶墨

o写経

o彩墨

o記念墨

"固形墨(その他)

"墨液(呉竹)

o漢字用

oかな用等

o朱液

o生墨

oメタリック書道液

o布書き用書道液

oパール書道液

"墨液(墨運堂)

o漢字用

oかな用等

"筆(博文堂)

o小筆

o写経

oかな細字

oかな条幅

o漢字細字

o漢字半紙

o漢字条幅

o羊毛

o鼬毛

o書初

"筆(一休園)

o小筆

o写経

oかな細字

oかな中字

oかな条幅

o漢字細字

o漢字中字

o漢字半紙

o漢字条幅

o記念筆

"筆(当店オリジナル)

o小筆

oかな

o漢字半紙

o漢字条幅

"筆(中国)

o定番現行生産筆

o古筆他

o無地(ノーブランド)

"筆(その他)

o小筆

oかな

o漢字細字

o漢字半紙

o漢字条幅

o特殊筆

o羊毛

"筆ぺん

o本体

oカートリッジ

o替穂首

"色紙

o大色紙(白無地)

o大色紙

o大色紙(多当紙)

o大色紙箋(練習帳)

o小色紙

o小色紙(多当紙)

o寸松庵色紙

o寸松庵色紙(多当紙)

o姫色紙

"短冊

o並巾

o広巾

o短冊箋

o多当紙

"はがき

o白紙

o柄入紙

"硯

"硯o端渓石硯

o羅紋硯(中国)

o宋坑硯(中国)

o麻子坑硯(中国)

o若田硯(長崎県)

o赤間石硯

o松花江緑石(吉林省)

o澄泥硯(山西省)

oとう河緑石(甘粛省)

oとう河緑石(陝西省)

o紅絲石(山東省)

o紫金石(山東省)

o歙州石(安徽省)

o澄泥硯(江蘇省)

o玉山羅紋石(江西省)

o黎渓石(湖南省)

o興化石(福建省)

o建州石

o墨池

o一点もの

"書道用品

o折手本

o写経用紙

o水墨画用紙

o和紙

o扇面

o集印帳

o文鎮

o下敷

o筆巻

o水滴

o扇子・うちわ

oカルタ

o巻紙

o一筆箋

o便箋(料紙箋)

o封筒

o料紙箋セット

o収納用品

o表装

oゆび筆

oストラップ

oその他小物

"篆刻用品

o印材

o印泥

oその他

"額・軸類

o軸

o仮巻(半切)

o仮巻(八ツ切)

o額

o半紙・半懐紙額

o色紙額

o短冊額

o大色紙掛

o寸松庵掛

oはがき掛

o姫色紙掛

oうちわ掛

o半紙掛

"書籍

o本

o競書雑誌(バックナンバー)

"日本教育書道研究会用紙

o硬筆用紙

oペン字用紙

"訳あり処分品

| 日本の硯 THE Suzuri |

日本の硯 THE Suzuri

硯はもともと中国から渡来したものであり、最初はその模倣から始まったことは、第一章で述べたとおりである。そして、前項で述べたように、わが国でも平安時代中期ごろから看視が造られ始めたと推測されるが、はっきりしたことはわかっていないとした。

そこで、産地名によった呼称に基づいて、わが国の硯を分類する。

わが国では江戸時代から名の知れた硯石として、赤間石(山口県)、高島石(滋賀県)、玄昌石(宮城県)などがあり、また、現在では、山梨の雨畑石、高知の蒼竜石、長野の竜渓石などが知られている。では、現状はどうであろうか。それを図にしたのが下図と次ペー

ジの表である。昔はおよそ四十数箇所で硯石を産出していたが、現在では下図のわずか八箇所が主な産石地である。右のうち、宮城県雄勝(おがちともいう)硯が、天然硯と人造硯を合わせると、国内出荷量の九〇%を占めているといわれ、次に雨畑硯、赤間硯、竜渓硯がつづいている。

|

岩手県 |

宮城県 |

茨城県 |

長野県 |

山梨県 |

愛知県 |

三重県 |

|

新潟県 |

福井県 |

滋賀県 |

|

京都府 |

京都府 |

京都府 |

奈良県 |

岡山県 |

高知県 |

高知県 |

高知県 |

山口県 |

福岡県 |

||

長崎県 |

宮崎県 |

熊本県 |

鹿児島県 |

硯 文房四寳 suzuri

中国の硯 THE Suzuri

(1) 歴 史

●殷 代

中国の歴史を眺めると、先史時代に始まり殷代へと進むが、文字の発生は先史時代に、硯は般代に生まれたと推測されている。文字は伏義氏という王が初めて八卦と文字をつくったといわれており、その文字を書契と呼んでいる。

硯はなぜ殷の代に発生したと考えられているのであろうか。

殷(紀元前約1500?紀元前約1100年)は、現在確認できる中国最古の王朝である「夏」に続く王朝である。伝えるところによれば、湯王が夏を滅ぼして王朝を建て、前一五〇〇年頃、商を都と定めた。王は祭祀と占卜を支配し、神権政治を行った。のち糾王のときに周の武王に滅ぼされたといわれる。

十九世紀から現在にかけこの般王朝の嘘址が盛んに発掘されたが(これを殷櫨と呼ぶ)、河南省安陽県小屯村から殷代の最後の都(商)の殷嘘のみが発掘されている。

硯の発生は文字の発生と深い関係をもっている。先史時代の文字は最初記号のようなものであり、殷代に入って亀甲・獣骨などに刻した甲骨文字へと進むのであるが、この甲骨文字の中に毛筆で書かれたと思われるものが発掘されており(1899年、甲骨文字は発見された)、これがこの代に硯に類したものが何かあったのではないかと推測される理由である。

●周 代

周王朝(紀元前約1100?紀元前256年)を興したのは殷を滅ぼした武王の父西伯、いわゆる文王である。この時代の文字は銅器に鋳こまれた篆書と石に刻された篆書が知られている。

硯の出土例としては、西周墓より長方形の石板(俗に調色器と呼ばれている)が発見されており、これが硯の前身と考えられている。

●秦代・漢代

秦代(紀元前259年 - 紀元前210年)の秦王は、有名な始皇帝であるが、この秦代に卵形平板の石硯が出土している。

漢代(紀元前202?220年)には円形の石硯が出土した。その他、朝鮮にあった漢の楽浪郡から硯板様式のものが出土しており、また、近年でも漢代の硯が何十点か出土しているようである。

秦代・漢代(前漢)の硯の特徴は、他の磨石具を用いて墨を磨りつぶしていることである。

また、漠代では円形で三足があって、硯面は平坦であり、墨をためておく硯の池(海) がない。そして、石硯ではないがこの時代に瓦硯、?硯、銅硯、陶硯、漆硯も造られ、?州では優秀な澄泥硯も造られている。

以上、硯の出土から、秦代にその起源があるとされるのであるが、従来は漢代のものが硯の最古とされていた。(文字の発掘が進めば、これより古くなることも予想される。))

●晋 代

晋代(265?419)は、西晋と東晋に区別され、西晋は洛陽に都した時期であり、束晋は建業に都した時期である。かの司馬炎が西晋の武帝であった。

東晋の代には、世間から書聖と仰がれた王義之・献之父子が現れている。

この代には、主に風の字に似ていることからつけられた風字硯が造られたが、これは陶硯であった。漢代の円形三足の看視は平板であるが、晋代に入って円形三足のものの円周に縁をつくって、墨堂と縁の間に溝をつけたものが現れた。

また、長方形の石硯も出土しているが、これには墨池にあたるものが掘られている。これが隋代まで続いた。墨池がくっきり刻まれるようになるのは、隋代になってからである。

●唐代以降

唐代(618?907年)になると、名石が各地から発見されはじめた。盛唐期に安徽省から歙州石が発見され、晩唐期には広東省で端渓石が採掘されている。

有名な硯には、紅糸石、?河縁石などもあるが、二大石硯は、端渓石と歙州石であり、その他の硯は諸硯と呼ばれるくらいである。

端渓はとくに宋代以降のものが有名で、明代には水巌坑、清代には水巌大西洞の開坑によって、端渓石は質・量とも他を庄倒した。その他では、清代になって、吉林省で松花江縁石が発見されている。

また、二〇〇種以上ともいわれる石が採掘されてきたが、宋代だけでも三〇種もの石が発見されて、ピークを迎えたのである。そして、名石・名硯が多く作られたのは、唐代に始まり五代、宋、元、明、清代までである。

現代では新端渓硯、歙州硯、新?河縁石硯などが造られ日本にも入ってきたのである。これら新硯については中国のほうでも慎重に製硯しているらしく、評判も悪くはないが、作硯や彫刻の技術面において古硯より見劣りがするのは否めない。

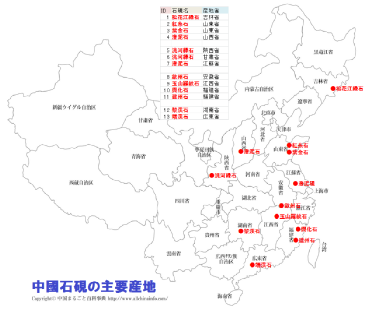

● 中國石硯の主要産地

|

| ID | 石硯名 | 産地 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 松花江緑石 | 吉林省 | |

| 2 | 澄泥硯 | 山西省 | |

| 3 | とう河緑石 | 甘粛省 | |

| 4 | とう河緑石 | 陝西省 | |

| 5 | 紅絲石 | 山東省 | |

| 6 | 紫金石 | 山東省 | |

| 7 | 歙州石 | 安徽省 | |

| 2 | 澄泥硯 | 江蘇省 | |

| 8 | 玉山羅紋石 | 江西省 | |

| 9 | 黎渓石 | 湖南省 | |

| 10 | 興化石 | 福建省 | |

| 11 | 建州石 | 福建省 | |

| 12 | 端渓石 | 広東省 | |

| 12 | 00端渓石 | 老坑(水巌) | 最高級の硯材。ここの一定の範囲から産出する硯材のみを「水巌」と称することが主である。 |

| 01 | 坑仔巌 | 老坑に次ぐとされている。 | |

| 02 | 麻仔坑 | かつては老坑に匹敵するという評価もされた。 | |

| 03 | 宋坑 | 宋代に開発開始。比較的安価。 | |

| 04 | 梅花坑 | 色合いに趣はあるが硯材としては下級とされている。 | |

| 05 | 緑石坑 | 現代物はあまり良質ではない | |

(2) 種 類

一口に硯の種類といってもその分類は複雑であり、材質.形、紋様、象形、産地、物語や故事などによって異なる。

例えば、石硯でも陶硯でも丸いものは円面硯と呼称されるし、それに蘭の花を彫ってあれば、蘭花円面硯(陶硯)、石材に葡萄を彫ってあれば葡萄硯(石硯)といったように、呼称はいろいろつけられている。産石の地名による分類から進めてゆく。

(産石の地名による分類)

①端渓石

中国広東省の肇慶市に産する硯石。産地付近の西江を端渓とよぶことに由来する。古生代の凝灰岩で、石質は細粒緻密で滑らかなため、墨の澱(おり)・発墨がよく、唐代のころから良質の硯石として珍重され、硯の最高級品として知られている。黒、緑、紫、褐色などを呈するが、紫色(正紫)あるいは紫褐色(猪肝)のものを最上とする。石の面には石眼または眼(がん)とよばれる丸い斑紋(はんもん)がみられ、石眼が黄褐色のものより緑色のものが好まれ、またその数が多いほど高級品とされている。

| ・産 地 | 広東省高要点の南東斧村山の山麓にある。宗代の下巌抗、明代の水巌抗、活代の水巌大西洞はとくに有名である。 |

| ・採石年代 | 唐代、五代、末代、元代、明代、清代のものを古端渓といって、その後に採掘された新端渓と区別している。 |

| ・石 色 | 淡紫、猪肝(深紫・正紫)、青色、黒色、緑色、白色など、十数種類にも分類されている。 |

| ・石 紋 | 端渓石が硯として実用上だけでなく鑑賞用としてもとくに優れているのは、この紋と眼があるためである。 紋には青花(青黒色の花模様のような細かい斑紋のあるもの)、魚脳(透き通った白色で魚の脳のように見えるもの)、火捺(炎が揺らいでいるように・見えるもの)など、二十種類以上あるといわれている。(紋と眼の項目参照) |

| ・石 眼 | 鳥の眼のような形をしたもので、石蓮虫の化石である。 端渓の眼は見事なもので、その色とか形によっていろいろな種類に分けられている(後述)。 |

| ・石 質 | 学名は輝縁凝灰石である。硬からず軟らかからず、しかも均等である。叩いたとき木声が良いとされている。 |

| ・鋒 鋩 | 墨を磨り下ろす役目、いわゆる大根下ろしのような役目をするものを鋒綻というが、これの大きさが適当で、しかも均等に林立している。 |

| ・磨墨発墨 | 優れている。 |

②歙州石

| ・産 地 | 安徽省歙県龍尾山一帯。 |

| ・採石年代 | 唐代より宋代、元、明、清代まで採石されているが、宋代以降は産出量がひじょうに少ない。 |

| ・石 色 | 青黒色、青色、黄色、緑色など。 |

| ・石 紋 | 竜尾硯とか羅紋硯というのは石紋からつけられ呼称で、正しくは欽州竜尾硯、欽州羅文硯といったほうがよい。 竜尾硯は青墨色をしており、羅文硯は薄絹のような細かい石紋のあるものをいう。 |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 粘板岩、千枚岩、片岩(古生代)。 比較的に硬いが適当な硬さであり、叩いたとき金声を発するのが良いとされる。 |

| ・鋒 鋩 | 優れている。 |

| ・磨墨発墨 | 良い。 |

③とう河緑石

| ・産 地 | 甘粛省臨挑付近の挑河(黄河) の一支流で、良材は川底から採石されたという。 |

| ・採石年代 | 宋以前からあったともいわれるが、主として北宋中期に採石されたようである。産地・年代とも不明で、現在残っているものもきわめて少なく、幻の硯として人々の注目を集めた。 |

| ・石 色 | 緑色。 緑色の硯といえば松花江緑石硯とともに有名であるが、挑河は緑色を主体にして黄色、白色、碧色の淡い色である。 |

| ・石 紋 | さざ波のような風波紋があり、挑硯を賛美する人は多い。 |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 粘板岩。 |

| ・鋒 鋩 | きわめて細かく、肌には光沢がある。 |

| ・磨墨発墨 | 優れている。 |

④松花江緑石

| ・産 地 | 吉林省扶余県の東方80km、松花江の流域にある砥石山。 |

| ・採石年代 | 清代において採石された比較的新しい石で、清の三代の後は採石されなかったようである。 |

| ・石 色 | 緑色、緑黄色、黄褐色。 |

| ・石 紋 | 黄の曲線が抽象画を思わせる模様を描かせる。 |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 粘板岩。ひじょうに硬い。叩くとキンキンと金声がする。 |

| ・鋒 鋩 | 優れる。細く鋭い。 |

| ・磨墨発墨 | 優秀である。 |

・以上①?④はとくに有名な石である。

また、この四つは端渓の縁、欽州の縁、挑河の縁、松花江縁石というように、緑の石があることで共通している。しかし、縁石で一般に著名なのは、挑河緑石と松花江縁石であり、後者は前二者に比べて透明感がきわだっている。さらに入念な彫刻が施されているのが特徴である。

⑤紅絲石(靑州石)

| ・産 地 | 山東省青州益都の西の黒山。 |

| ・採石年代 | 唐代と末代に一時的に採石されたようであるが、量はきわめて少ない。 |

| ・石 色 | 紅色。黄色。 |

| ・石 紋 | 石肌が黄色のものには紅糸のような紋が現れ、赤いものには黄糸のきっな紋が現れるといわれている。 |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 頁岩(古世代カンプリヤ紀)。 |

| ・鋒 鋩 | やや細かく澄泥硯に似ているといわれる。 |

| ・磨墨発墨 | 良い。 |

⑥興化石

| ・産 地 | 福建省ふ田東。 |

| ・採石年代 | |

| ・石 色 | 紫色。 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | |

| ・鋒 鋩 | |

| ・磨墨発墨 | |

| (注) 福建端渓とか福州端渓と呼ばれているもの。あまり優秀でなく端渓贋物に利用される。 | |

⑦建州石

(注)

| ・産 地 | 建省建甌県。 |

| ・採石年代 | |

| ・石 色 | 紫色。 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | |

| ・鋒 鋩 | |

| ・磨墨発墨 | |

| 注) 福建端渓とか銀座端渓とか呼ばれ、端渓と間違、えられることが 多い。 |

|

⑧紫金石

| ・産 地 | 山東省 |

| ・採石年代 | 唐代より宋代までは産出量が多く、清代まで採石されたようである。 |

| ・石 色 | 紫色。 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | |

| ・鋒 鋩 | 細かい |

| ・磨墨発墨 | 良い |

⑨黎渓石硯 (明山石)

| ・産 地 | 江西省玉山縣 |

| ・採石年代 | |

| ・石 色 | |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 粘板岩、千枚岩、片岩(古生代)。 比較的に硬いが適当な硬さであり、叩いたとき金声を発するのが良いとされる。 |

| ・鋒 鋩 | 優れている。 |

| ・磨墨発墨 | 良い。 |

⑩魯硯

魯砥石とは、靑州の紅絲石、靑金石、亀石、蓬莱のダ磯横石、青島の田横石、温石、臨沂の徐公石、金星石、泰安の燕子石、曲阜の尼山石など全ての砺石の総称である。

尼山石は孔子の誕生の地。尼山より産出されたことによって称きれた。尼山石の特徴にて]いて清代の「曲阜縣志」には「尼山は文理精細にして石質は硬く、色は黄色を以って硯と為すべし。之を得るごと易しからず、潤滑して玉の如く発墨良き豪を損なわず」と称讃している。尼山石は石英と雲母を主な頁岩で、硬度は適当で3-3・5度である、色合いは黄色を基調として、黄色と褐色が交じり合っているもの。また、灰黄色の単色のものがある。

| ・産 地 | 山東省 |

| ・採石年代 | 唐代より宋代 |

| ・石 色 | |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 粘板岩 |

| ・鋒 鋩 | |

| ・磨墨発墨 |

⑪五台山石

五台山は、中国山西省東北部の五台県にある古くからの霊山である。標高3,058m。仏教では、文殊菩薩の聖地として、古くから信仰を集めている。旧字表記では五臺山。

| ・産 地 | 山西省 |

| ・採石年代 | |

| ・石 色 | |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | |

| ・鋒 鋩 | |

| ・磨墨発墨 |

⑫ 澄泥硯

河の中の泥にいろいろ手を加えて作ったもので、硯としては最も優れたもののひとつである。

澄泥硯の製造は、唐時代が最盛期であり、宋時代には減少し、以後は製造されなかった。清期に少しつくられたが、優れた硯として世に知られている。”幻の硯”である。

最近、硯の粉を科学的に分析して、泥を焼いて製造されたものと判明したが、分類は、陶硯、磁硯に入っていない。

| ・産 地 | 山西省 |

| ・採石年代 | |

| ・石 色 | |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | |

| ・鋒 鋩 | 良好 |

| ・磨墨発墨 | 優れている。 |

⑬ 玉山羅紋石

宋代の「玉山羅紋」についても、簡単に紹介しておこうと思う。下に掲載した写真は、宋代の玉山羅紋硯である。硯式は挿手硯の一種で、いわゆる太子硯の形をしている。

この硯材は朽木のように、カサッと乾燥しており、細かい亀裂が全体を覆っている。長い年月の間に風化しやすいといわれる。

石紋は、石理が縦方向に走っている。宋代の歙州硯が後の時代と大きく異なるのは、基本的に石理を縦方向にとっていることである。現代硯では、まずこのような石の切り方は見られない。

硯の表面は、乾いた状態ではまるで朽木か炭化した木材の表面のように見える。多くのニュウが入り、見た目の通り、多孔質で水を良く吸い込むのである。石の脂っ気が全く抜けてしまったかのようだ。原石がはじめからこのような状態であれば、そのような石をわざわざ加工して、硯に仕立て上げるというのは、考え難いことである。

同様の年月を経過した宋代の龍尾石硯や端渓硯が、現在でもまったく使用に耐えうることとくらべると、その石質の違いは考えさせられる。

水で濡らした状態でしようする。水を滴らせた程度では、砂地が水を吸収するように、あっという間に乾いてしまう。しばらく水に漬け置いて、充分に水分を吸収させなければならない。この状態であれば、使用できないことは無い。

玉山羅紋は、龍尾石が採れる江西省う源県よりやや東南へ下った、江西省玉山県東童坊郷千村の周辺地域一帯で採石される。

「玉山県志」によれば、玉山羅紋は唐代の大歴元年(766)頃には既に開採されて硯に製せられ、羅紋硯という名称があったという。

またその石質については、

"石之属有体青而帯白,紋直而理精者,出沙渓嶺,可研。朱子(熹)称為懐玉研。"(石には青くまた白を帯びたものがあり、紋様が真直ぐで石理が細かい物は、沙渓嶺より産出し、硯に出来る。北宋の朱熹は之を称して懐玉硯と。)ということから、宋の時代にすでに硯材として一定の評価を受けていたようだ。

玉山羅紋は、現在も採石が続けられ、廉価な硯に用いられる。使い込むと鋒鋩が逓減する気味があるが、安価なことと、あるていどの実用性をもった硯材といえるだろう。磨墨発墨については優れている。この玉山羅紋も、加工されるのは主に徽州の歙県一帯であったことから、「歙州硯」の名称で呼ばれている場合がほとんどである。現在でも、採石される量が多く、ある意味「羅紋硯」を代表しているのが、この玉山羅紋であるといえる。

この硯の作行きから見るに、決して疎かな扱われ方はされていない。

様式は「太子硯」と呼ばれる硯であるが、その美観のひとつが、墨堂から墨池にかけての、"落潮"(らくちょう)と呼ばれる部分の落とし方である。この部分の絶妙な曲面の造詣に、作硯職人の技量の程や、当時の趣味がうかがえるのである。

太子硯は北宋に始まり、その簡素で実用性に富んだ造詣が好まれ、現代に至るまで繰り返し作硯され続けている様式である。歙州羅紋石だけではなく、様々な硯材での作硯例が観られる。しかし歙州の太子硯と、端渓の太子硯は、この落潮部分の落とし方に違いが有る。また、時代によって作り方が微妙に変化してゆくのも、この部分に顕著に現れてる。

● 中国の石硯 まとめ

端渓石、歙州石、挑河縁石、松花江縁石、紅絲石などの有名な古硯は、今日残っているものは貴重なものとなっている。

現在、採掘されている新端渓石は、水坑(採石するのに最も水の量が多い抗を水抗といった)はすでになく、山抗から採石したもので、水抗から採石されたものに比べると劣るといわれている。

羅紋石といっているものは、玉山羅紋石のようで、既述のように欽州石の産地に近く、岩質も同じものといわれているが、欽州羅紋と比べると劣るようである。

日本と中国は、過去歴史的に深い関係をもってきたが、書文化とともに硯文化もまた中国からもたらされたものである。

両国は日本の侵略という歴史上の悲劇を克服し、友交によって貿易を拡大して、現在では新しく発掘された硯がいろいろと日本に入ってきている。

端渓硯、欽州硯をはじめ、諸硯でも有名なものはほとんど名前がでてくる。これは中国の貿易に対する努力と、近代の交通および機械のめざましい発達による抗の開拓にもよるのであろう。

しかし、既述のように、有名な硯には紛らわしいものも多く、求めるときは十分な注意が必要である。

高級硯では、新端渓が輸入の半分以上を占めると思われる。端渓硯は一三〇〇年末伝統のもので、古端渓には及ぶべくもないが、新税としては最も優れている。