kanbuniinkai 漢詩・書道・中国紀頌之のおもしろサイト008

書道半紙 |

o漢字向き

oかな向き

o漢字向き(ポリ入)メール便

oかな向き(ポリ入)メール便

"画仙紙(半切)

o漢字向き(素紙)

oかな向き(加工紙)

o漢字向き(パック入)メール便

oかな向き(パック入)メール便

"画仙紙(全紙)

o漢字向き(素紙)

oかな向き(加工紙)

"画仙紙(1.75尺×7.5尺)

o漢字向き(素紙)

oかな向き(加工紙)

"画仙紙(2尺×6尺)

o漢字向き(素紙)

oかな向き(加工紙)

"画仙紙(2.3尺×6尺)

o漢字向き(素紙)

"画仙紙(2.3尺×8尺)

o漢字向き(素紙)

"画仙紙(3尺×6尺)

o漢字向き(素紙)

"画仙紙(3尺×8尺)

o漢字向き(素紙)

"画仙紙(3.2尺×6尺)

o漢字向き(素紙)

"画仙紙(4尺×4尺)

o漢字向き(素紙)

"書初用紙

画仙紙

(パフォーマンス用特大紙)

"紅星牌

o四尺単宣

o四尺重単宣

o四尺夾宣

o四尺他

o六尺

o尺八屏単宣

o尺八屏夾宣

o尺八屏他

o特寸

"汪六吉

"中国画仙紙

"画仙紙(壁紙)

特殊加工紙(半切)

o染め(無地・金振)

o紋

o柄・ボカシ等

o楮紙(箱入)

o鳥の子(箱入)

o雁皮(箱入)

oその他(箱入)

o写経用紙

o楮紙(箱入を1枚売り)

o鳥の子(箱入を1枚売り)

o雁皮(箱入を1枚売り)

oその他(箱入を1枚売り)

特殊加工紙(全紙)

o染め(無地・金振)

o紋

o柄・ボカシ等

o楮紙

o鳥の子

o雁皮

o染め(無地・金振)(1枚売り)

o紋(1枚売り)

o柄・ボカシ等(1枚売り)

o楮紙(1枚売り)

o鳥の子(1枚売り)

o雁皮(1枚売り)

特殊加工紙(2尺×6尺)

o染め

o柄・ボカシ等

o楮紙

o鳥の子

o雁皮

o染め(1枚売り)

o柄・ボカシ等(1枚売り)

o楮紙(1枚売り)

o鳥の子(1枚売り)

o雁皮(1枚売り)

特殊加工紙(1.75尺×7.5尺)

o染め(無地・金振)

o紋

o柄・ボカシ等

o染め(無地・金振)(1枚売り)

o紋(1枚売り)

o柄・ボカシ等(1枚売り)

特殊加工紙(2.3尺×6尺)

o染め(無地・金振)

o紋・柄・ボカシ等

o染め(無地・金振)(1枚売り)

o紋・柄・ボカシ等(1枚売り)

"特殊加工紙(3尺×6尺)

o染め(無地・金振)

特殊加工紙(1尺×6尺)

o楮紙(箱入)

o鳥の子(箱入)

o雁皮(箱入)

oその他(箱入)

特殊加工紙(1尺×3尺)

o楮紙(箱入)

o鳥の子(箱入)

o雁皮(箱入)

oその他(箱入)

"かな料紙

o半紙判

o半懐紙

o半懐紙(清書用)

o全懐紙(練習用)

o全懐紙(清書用)

"古筆臨書用紙

o練習用

o清書用

"固形墨(呉竹)

o漢字用

oかな用

o青墨

o茶墨

o画墨

o朱墨

o写経

"固形墨(墨運堂)

o漢字用

oかな用

o青墨

o茶墨

o写経

o彩墨

o記念墨

"固形墨(その他)

"墨液(呉竹)

o漢字用

oかな用等

o朱液

o生墨

oメタリック書道液

o布書き用書道液

oパール書道液

"墨液(墨運堂)

o漢字用

oかな用等

"筆(博文堂)

o小筆

o写経

oかな細字

oかな条幅

o漢字細字

o漢字半紙

o漢字条幅

o羊毛

o鼬毛

o書初

"筆(一休園)

o小筆

o写経

oかな細字

oかな中字

oかな条幅

o漢字細字

o漢字中字

o漢字半紙

o漢字条幅

o記念筆

"筆(当店オリジナル)

o小筆

oかな

o漢字半紙

o漢字条幅

"筆(中国)

o定番現行生産筆

o古筆他

o無地(ノーブランド)

"筆(その他)

o小筆

oかな

o漢字細字

o漢字半紙

o漢字条幅

o特殊筆

o羊毛

"筆ぺん

o本体

oカートリッジ

o替穂首

"色紙

o大色紙(白無地)

o大色紙

o大色紙(多当紙)

o大色紙箋(練習帳)

o小色紙

o小色紙(多当紙)

o寸松庵色紙

o寸松庵色紙(多当紙)

o姫色紙

"短冊

o並巾

o広巾

o短冊箋

o多当紙

"はがき

o白紙

o柄入紙

"硯

"硯o端渓石硯

o羅紋硯(中国)

o宋坑硯(中国)

o麻子坑硯(中国)

o若田硯(長崎県)

o赤間石硯

o松花江緑石(吉林省)

o澄泥硯(山西省)

oとう河緑石(甘粛省)

oとう河緑石(陝西省)

o紅絲石(山東省)

o紫金石(山東省)

o歙州石(安徽省)

o澄泥硯(江蘇省)

o玉山羅紋石(江西省)

o黎渓石(湖南省)

o興化石(福建省)

o建州石

o墨池

o一点もの

"書道用品

o折手本

o写経用紙

o水墨画用紙

o和紙

o扇面

o集印帳

o文鎮

o下敷

o筆巻

o水滴

o扇子・うちわ

oカルタ

o巻紙

o一筆箋

o便箋(料紙箋)

o封筒

o料紙箋セット

o収納用品

o表装

oゆび筆

oストラップ

oその他小物

"篆刻用品

o印材

o印泥

oその他

"額・軸類

o軸

o仮巻(半切)

o仮巻(八ツ切)

o額

o半紙・半懐紙額

o色紙額

o短冊額

o大色紙掛

o寸松庵掛

oはがき掛

o姫色紙掛

oうちわ掛

o半紙掛

"書籍

o本

o競書雑誌(バックナンバー)

"日本教育書道研究会用紙

o硬筆用紙

oペン字用紙

"訳あり処分品

| 日本の硯 THE Suzuri |

日本の硯 THE Suzuri

硯はもともと中国から渡来したものであり、最初はその模倣から始まったことは、第一章で述べたとおりである。そして、前項で述べたように、わが国でも平安時代中期ごろから看視が造られ始めたと推測されるが、はっきりしたことはわかっていないとした。

そこで、産地名によった呼称に基づいて、わが国の硯を分類する。

わが国では江戸時代から名の知れた硯石として、赤間石(山口県)、高島石(滋賀県)、玄昌石(宮城県)などがあり、また、現在では、山梨の雨畑石、高知の蒼竜石、長野の竜渓石などが知られている。では、現状はどうであろうか。それを図にしたのが下図と次ペー

ジの表である。昔はおよそ四十数箇所で硯石を産出していたが、現在では下図のわずか八箇所が主な産石地である。右のうち、宮城県雄勝(おがちともいう)硯が、天然硯と人造硯を合わせると、国内出荷量の九〇%を占めているといわれ、次に雨畑硯、赤間硯、竜渓硯がつづいている。

|

岩手県 |

宮城県 |

茨城県 |

長野県 |

山梨県 |

愛知県 |

三重県 |

|

新潟県 |

福井県 |

滋賀県 |

|

京都府 |

京都府 |

京都府 |

奈良県 |

岡山県 |

高知県 |

高知県 |

高知県 |

山口県 |

福岡県 |

||

長崎県 |

宮崎県 |

熊本県 |

鹿児島県 |

⑫ 嵯峨石硯

京都の清滝、鳴滝、愛宕山辺から採石した総称。右記のほか、加茂川石、高野川石、鞍馬石、高雄石、梅が畑石などの名もある。いずれも隣接した産地であり、石質もよく似ている。

昔から歌にも詠まれ古書にも多くの名で出ているが、現在は製硯していない。

現在、鳴滝は今の京都市右京区に、鞍馬は左京区に町名で残っている。

それぞれに名前の由来があるが、同産地のものが製硯する場所の違いで異名がついたりしたものもあるともいわれている。

嵯峨石

鳴滝石(京都市右京区鳴滝松本町三宝寺, 三宝寺)

清龍石(京都市右京区嵯峨清滝月ノ輪町、化野念仏寺)

鞍馬石(京都市右京区嵯峨愛宕町 鎌倉山月輪寺)

石王子石 河鹿郡(綾部市および福知山市の一部(報恩寺・印内・山野口・私市)にあたる。)

|

|

|

| ・産 地 | 京都市右京区嵯峨愛宕町、京都市右京区嵯峨清滝、京都市右京区鳴滝松本町で採石された石の総称。加茂川石、高野川石、鞍馬石、高雄石、梅が畑石 | |

| ・採石年代 | 奈良時代、平安時代より近年まで。 | |

| ・石 色 | ||

| ・石 紋 | ||

| ・石 眼 | ||

| ・石 質 | 丹波帯のジュラ紀付加体中の前期三畳紀珪質粘土岩 | |

| ・鋒 鋩 | ||

| ・磨墨発墨 | ||

⑭紫色石硯

14紫色硯奈良県

旧尚徳

中学校の調査で出土した江戸時代の石製品を整理していたところ、硯すずり

の裏面に文字や絵が描かれているものを見つけました。

当時の生活様式を知る貴重な資料であるため、さっそく紹介します。

硯は文字を書くための用具です。飛鳥時代に伝来し、奈良時代になると役所の遺跡からは必ず硯が出土します。文書をつかさどる役人は「刀筆の吏」と呼ばれました。

それほどに硯は役人の必需品だったといえます。

平安京では陶器の硯が多数出土します。風字硯や円面硯などの最初から硯として製作されたもの以外に、須恵器甕や灰釉陶器の椀・皿を利用した転用硯もみられます。

陶製の硯では、墨をする面に青海波の文様、外面には叩き文様をつけたものがあり、須恵器甕の特徴が伝統文様として継承されたことがわかります。

ところが鎌倉・室町時代になると、硯の出土量は激減することになります。中世の硯は石製に移行するとされますが、実際の出土品は極めて乏しいのです。

桃山時代に入ると、石製の硯がたくさん出土するようになります。

今回の場合も16世紀末の遺構からでした。この期の石硯は、私たちが普段目にする硯とまったく同じです。以後、17~19世紀の遺構から出土し、現代へと受け継がれて

いきます。

硯の裏面には文字を刻んだものが見られます。内容は人名と石材名ですが、戯画もありました。

人名では、「中村庄右衛門」「上村七エ門」「谷口」「荒井氏」「青山」「南」が確認できました。姓を刻んだものが多いことが注目されます。

石材名では「高嶋青石」「本高嶋上石」「高嶋虎班石」「虎班石」「あか志ま本石」などがありました。高島石は、湖西の高島の阿弥陀山で採れる石が硯として最適だったことに由来します。虎斑石はその中での特選品を指すわけですが、班.の字は斑.の誤りでした。生産地で誤った字を刻むわけがありません。持ち主が自分で刻んだと考えるのが良いでしょう。その際、高名な高嶋虎斑石と刻むことで高級感を演出したようです。

さて「あか志ま本石」ですが、なにやら「たかしま」に似ています。しかも使用された石材は、中に赤い色脈が走っており、高島石と異なることは明らかです。そこで山口県で採れる赤あか間石にひっかけて「あか志ま本石」と洒落たのではないでしょうか。

戯画には花や人物を描いたものがありました。梅の花は菅公(菅原道真)にあやかり、文字の上達を願ったのでしょう。人物はイタズラ書きのようで、両手を広げた姿はとてもユーモラスです。

同じく戯画を描いた類例として、建物を描いた砥石が1点出土しました。この砥石には孔が穿うがたれており、温石 おんじゃく(石製のカイロ)に転用されたかもしれません。両面に文様がありますが、一面には入母屋造の大棟に鴟尾あるいは鯱が乗せられた建物が描かれています。

以上、今回は以外なところで貴重な資料が発見されました。今後とも目を皿にして遺物を観察して行きたいと思っています。

| ・産 地 | |

| ・採石年代 | |

| ・石 色 | |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | |

| ・鋒 鋩 | |

| ・磨墨発墨 |

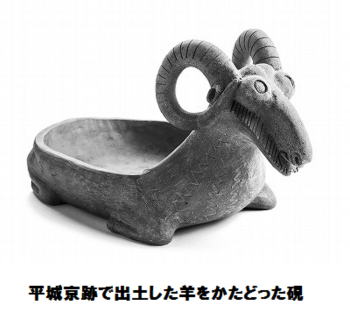

現在私たちは、四角い形の石の硯を使っていますが、奈良時代は須恵器製の丸い形の硯が一般的でした。これを「円面硯(えんめんけん)」と呼んでいますが、獣の足をかたどった脚や、透かし穴をあけた脚がつき、大きさも様々でした。これは、使う役人の位の上下によって、硯の種類やサイズが区別されていたと考えられています。

下級役人になると、こうした専用の硯は使えず、食器である須恵器の蓋や甕(かめ)の破片を硯に転用して使っていました。

平城宮の役所の跡を発掘すると、墨がついて真っ黒になった蓋や甕の破片が出土します。不要品の上手なリサイクルといえそうですが、下級役人たちにとって専用の円面硯は憧れの的だったことでしょう。

変わった形の硯では、羊・鳥・亀などをかたどった硯があります。羊の硯は丸まった角やあごひげが表現されており、鳥の硯には羽根の模様を描いた蓋もついていたようです。

⑮ 高田石硯

室町時代からの伝統を持ち、気品あふれる漆黒の光沢が特徴の硯。原石の形を生かして仕上げられ、「金眼」「銀糸」と呼ばれる紋様があるものは、特に逸品として珍重されている。

原石は、1億4千万年前頃に堆積した関門層群と呼ばれる黒色粘板岩で、石が軟らかく、墨が良く乗り、水持ちが良いという性質がある。

| ・産 地 | 岡山県真庭郡勝山町の仙境神庭滝の奥の竹原 |

| ・採石年代 | 室町時代の中期から |

| ・石 色 | 沢漆黒にして金眼銀糸を縫含す |

| ・石 紋 | 『和漢硯譜』に″作州の黒石に銀糸紋あり″と記 |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | ペルム紀(二畳紀) の黒色粘板岩であるが、玄昌石より灰色を帯びている。 |

| ・鋒 鋩 | 石が軟らかく、墨が良く乗り、水持ちが良い |

| ・磨墨発墨 | 良好 |

高田石(神庭石)

美作の特産である高田石は、岡山県真庭郡勝山町の仙境神庭滝の奥の竹原に産し、別名神庭硯とも呼ばれる。

室町時代(1238?1573)の中期ごろ、那須の殺生石伝説で知られる玄翁大和尚がこの高田の庄(現在の勝山町 に殺生石を尋ねてき、化生寺という寺を建立になり、開祖となったおりにこの石を発見し、「高田石」 と名づけたと伝えられている。

江戸時代(一六〇〇?一八六七)の初期に、剣豪宮本武蔵が二刀流を開眼するため、書画道に努めたときに愛用していたのもこの高田硯だという。

明和年間になると、藩守三浦志摩守が高田の地に封ぜられると、高田石の石質が優れていることと、その量が少ないので、他国と同線

じょうにこれを藩有として一般の採掘を禁じた。

以後、藩主が世襲相続のつど、将軍家に献納するのを習わしとしたと伝えられている。

時代が下り、明治維新によって民間に移されたが、硯石は希少なうえ、製硯も彫刻もむずかしく、一般庶民の手にはなかなか入らなかった。

近年、書道ブームが興り、その要請に応えて日一里産の道を開発し、安く入手できるようになったといわれる。

硯材は玄昌石と同じペルム紀(二畳紀) の黒色粘板岩であるが、玄昌石より灰色を帯びている。

昔から著名だったようで、『和漢硯譜』に″作州の黒石に銀糸紋あり″と記されており、「その色沢漆黒にして金眼銀糸を縫含す。為にその気品の高雅なると撥墨の鮮快なるは往昔より遍く墨客の賞讃せしところなり」という。

昭和三十九年に皇太子殿下に、同四十二年には天皇皇后両陛下に献上されているほか、日本民芸館展、全国民芸品展、日本伝統工芸展などで入選や受賞をしている。

現在、玄翁硯、武蔵硯、大津硯などの名で売られているようである。

⑯ 坂本石硯

| ・産 地 | |

| ・採石年代 | |

| ・石 色 | |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | |

| ・鋒 鋩 | |

| ・磨墨発墨 |

⑰ 土佐硯 (衣滴石・西寺衣石)

土佐石(衣滴石・西寺衣石・栗御崎石・桜浜石・島石・土佐青石)

土佐藩のお留石で、一般の採石が禁じられ、年に一度三月三日に干き潮のとき西寺の僧侶が海に入って採石したと伝えられる。

石質は中生代白亜紀の輝線凝灰岩、粘板岩である。

古書には多くその名が見えるが、衣滴石、島石は 『和漢硯譜』 にも記されている。

| ・産 地 | 高知県土佐市宇佐町 (旧高岡群宇佐村)から採石。 |

| ・採石年代 | 平安初期 |

| ・石 色 | 青みがかった黒 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 中生代白亜紀の輝線凝灰岩、粘板岩である。 |

| ・鋒 鋩 | 良好 |

| ・磨墨発墨 | 良好 |

土佐から出る硯材として名高い硯石に「いてきせき」、「にしでらころもせき」などと呼ばれて桃山時代から産出した紫石と緑石があった。、、、当時西寺の僧あまた海浜に立ちて経を読み、其の経終らざる間に沖に走り出で、干潟の砂の中にて拾い得るなり。今は砂中にては得ること難く、水中に沈みて石を尋ね得て抱き上る事なり。経終る時は潮満ちくる故、石を抱きて急に陸へ走り来る。、、、とある

藩政時代には土佐の産物として他藩への進物に用いられたことは、幕末頃の土佐の藩主山内容堂から越前藩主松平春嶽に贈ったことが、容堂の『鯨海酔侯詩鈔』の中にある七絶一首が物語っている。

いわく 「春嶽に贈るに研材一枚を以てし、此を賦して副と為す。越前の太守、最も風流。蛾月吟花、共に唱酬す。君に贈る一片の海南の石。此硯能く君が墨を磨するや不(いな)や」、、、とある

************************

土佐硯とは

硯銘石「土佐端渓」高知県伝統的特産品

応仁の乱(室町時代1467年)に関白一条教房公が京より戦乱をのがれ、一条家領のあった土佐国幡多荘、現在の土佐四万十市(旧中村市)に下向、土佐一条家を起こし、後に土佐の小京都と呼ばれる文化都市を築きあげた。

文才があり能書家であった一条公は、この地で良質の硯石をみつけ永く愛用したと文献に記されいる。

昭和41年、高知の書家、新谷健吉氏(故人)によってこの三原村源谷地区で最高品質の原石が再発見された。

これには、金星銀星がみられ蒼黒色系の柔らかい肌ざわりで、中国名硯端渓硯にも劣らぬ硯石と書家の間では好評を得て、「日本でも最高級」と折り紙をつけられたものである。

土佐硯に見られる金星・銀星・銅粉について

土佐硯は約6千年前の中世代白亜紀須崎層の黒色粘板岩で青黒く、特殊な銅粉を含んでいて金星・銀星が見られる。硯石の表面は、小さな結晶状の輝点が多く見られる。これは一般的な硯石にも同様な粒子は存在するが、土佐硯に現れる金星・銀星は中国二大名硯と言われる「端渓硯」「歙州硯」にも匹敵すると言われ、土佐端渓の呼び名はこの石質に由来しているのである。

鋒鋩も適度に立っており、自然な風合と墨の発色には定評があり、運筆の微妙な変かも表現できると愛硯家の間では書道硯「日本一」とまで称賛されることもある名品なのである。

中國、端渓硯、歙州硯に代表される唐硯の石質の良い原石は現在では枯渇しているといわれているので、実質「世界一」といえるものである。

土佐端渓硯は、現在豊富に採掘されている硯石の最高級品との評価を得ているが、これまで他産地の和硯と比べると知名度はさほど高くない。

これは近年再発見されるまで長く幻の硯石とされ、一般には知られていなかったこと、中国から端渓石硯が多量に輸入されたこと、が原因であるが、土佐石硯の評価は可塑的に高まってきている。

************************

⑱ 蒼龍硯 (中村石)

蒼竜石

高知県土佐清水市の下ノ加江川中流。国有林である大川内山から採石。昭和五十九年三月まで採石されていたが、現在は採石していない。硯材は中村市へ、そこから大阪方面へ送られていたようである。

| ・産 地 | 土佐清水市の下ノ加江川中流。国有林である大川内山から採石 |

| ・採石年代 | 昭和三十年代 |

| ・石 色 | 欽州石に似ており、また、端渓石に見られる青花もあり、書家、愛硯家の中には賞讃する人が多い。 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 古生代白亜紀の須崎層に属する黒色粘板岩。 |

| ・鋒 鋩 | 硬いが鋒錠がよく磨墨も優れている。 |

| ・磨墨発墨 | 優れている。 |

歴史は割に新しく、一般に知られたのは、戦後十数年経ってである。

石質は古生代白亜紀の須崎層に属する黒色粘板岩。硬いが鋒錠がよく磨墨も優れている。

名の由来は、竜が昇天するような蒼黒色の石紋があるところからきている。

色が欽州石に似ており、また、端渓石に見られる青花もあり、書家、愛硯家の中には賞讃する人が多い。

例えば、吉川英治はかつて、中国で最も書道の盛んな時代に都の西南端に位置するところから端渓石の名村が産出し始めたことと、わが国の書道ブームの今、京の西南端から蒼竜石の佳材が出始めたことは、偶然とはいえ面白い因縁であると語っておられる。

しかし、現在右記のように採石がされていないという。石質が硬いため、彫りが困難で、それだけ量産ができないということもあり、採算的に成り立たないのかもしれないが、硯材としては、日本では最高といわれるだけに惜しまれてならない。

日本の硯文化のためにも、いつの日か誰かが再興してくれることを願わずにはおれない。

⑲ 赤間石硯

赤間石(紫金石)

産地は山口県厚狭郡楠町大字西方倉。地図にみるように昔は赤間関(現在の下関市)から採石され、雨畑・那智石と同じく高級品で知られていた。門司石、田野浦石も同系統の石である。

現在では右記に移動し万倉岩滝地区で採石、製硯されている。

鎌倉の鶴岡八幡宮の御物の中に赤間硯があり、このころからすでに赤間硯は製造されていたと思われる。磨墨・発墨ともに優れていた。

石質は、中生代白亜紀から初期のおよそ六〇〇〇万年以前の輝線凝灰石(頁岩)で酸化鉄、泥土、灰からなる。その特徴は緻密で硬く、粘りがあり細工がしやすいことである。

色は『和漢硯譜』に「紫金石は長門赤門の石で五色あり」と記されてあり、赤、赤の縞模様、薄赤、紫、青がある。

現在の赤間石を昔の赤間石と同じにいうことはできない。なかには石質が緻密で硬く磨墨がよくないとの声もあり、いっぽう昔と同じ「硯石統」とよばれる硯材を使用しており、昔ながらに磨墨も良好という人もいて、読者自身使ってみるしかない。

いずれにしても、その赤みを帯びた色あいは美しく、その昔、諸侯、貴族が愛したというのも領ける。ここにカラーで掲載できないのは残念である。その色あいとともに何代にもわたって磨きぬかれた技の冴えはここに極まれりの感すらある。

| ・産 地 | 山口県厚狭郡楠町大字西万倉。万倉岩滝地区 |

| ・採石年代 | 鎌倉の鶴岡八幡宮の御物の中に赤間硯が見える。 |

| ・石 色 | 『和漢硯譜』に「紫金石は長門赤門の石で五色あり」と記されてあり、赤、赤の縞模様、薄赤、紫、青がある。チョコレート色と表現されることが多い。 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 中生代白亜紀から初期のおよそ六〇〇〇万年以前の輝線凝灰石(頁岩)で酸化鉄、泥土、灰からなる。その特徴は緻密で硬く、粘りがある。 |

| ・鋒 鋩 | 鋒鋩の大きさが一定していて良好で、小さい |

| ・磨墨発墨 | 優れていて、良好である。 |

■赤間石硯の特徴

石質が緻密なため硯に適している、石質に粘りがあるため彫刻しやすいことも特徴である。また、硯に使われる石は、墨を下ろすザラザラとした「鋒鋩、つまり石英や鉄分を多く含んでいる。赤間石は、鋒鋩の大きさが一定していて良好で、小さいため、目立て用の泥砥石で硯の陸(おか)を研ぎ、鋒鋩を立てる。それによって墨が細かくすれ、墨色が良く、さらっと伸びの良い墨液が得られる。赤間硯ですった墨は特に、仮名文字など、細かい表現に向いている。泥砥石も赤間石同様、近くで採れ、それも赤間硯の産地の特徴といえる。

標高約120メートルの山に長さ約25メートルの坑道を掘り、そこで採石している。他地方の硯の産地は露天掘りがおおく乾燥に気を配ることはないが、赤間石は坑内掘りで、乾燥しやすいため、坑道は約20度の傾斜があって水がたまりやすく、排水も自分たちで行っている。また、赤間石は約1.5メートルの層に限られるが、その層のどの石でも硯に適しているわけではない。そのため、職人はまず、石を見極めることから始めている。火薬の扱いを覚えることも必要で、採石道具の刃物も自分で作らねばならず、採石の習得に10数年はかかる。昔は採石専門の人がおり、硯を作る職人も50人ぐらいいたのですが、今は宇部市内に6人、下関市に1人。採石権は地区住人に限られ、それが後継者難の理由の一つにもなっている。

赤間石は、赤っぽい石だけではなく、全部で5種類の石がある

・紫雲石(しうんせき)

・紫青石(しせいせき)

・紫玉石(しぎょくせき)

・紫石(しせき)

・紫金石(しきんせき)

の5種類があり、一番多いのが赤みを帯びたチョコレート色の紫雲石である。

紫青石は石全体が青っぽく、

石質については一番硬くて緻密ですが、数が多くない。

その紫青石が文字通り丸くなる、割っても丸いのが紫玉石。紫石は少し白っぽいザラザラした、墨がよくすれる墨色の良い石で、数は少ない。紫金石は宇部市万倉ではなく、旧山陽町で採れる縞模様のある青みや赤みを帯びた美しい石で、硬い部分と柔らかい部分があるため彫るのに時間がかかる。しかし現在、採石が困難なことから、あまり多くは作硯されていない。

現在、硯の製作者は、下関市南部町の玉弘堂:堀尾信夫、宇部市西万倉の日枝玉峯堂:日枝玉峯、弘雲堂:下井唯石、くすのき製硯:下井昭竜山とほかで十数名が製作しているが、採掘権等からも後継者難で、存亡の危機にあるようである。

⑳ 門司石硯

長府藩の御用硯師をつとめた大森家譜によれば、応永2年(1395)藤原鎌足の子孫の直幸新吾が、門司で製硯業を創始したとある。新吾は応永21年(1414)、硯を将軍足利義持に献上し、「天下一土佐守」の称号を与えられ、その次の藤原直秀が延徳年間(1489~92)に下関に渡来して、製硯業を始めた。そして文禄元年(1592)、藤原次郎右衛門入道芳清は豊臣秀吉から大森の姓を賜った。さらに元和4年(1618)、芳清の子の大森頼澄は、硯を後陽成天皇に献上し、再び天下一の刻銘を許されたという。

| ・産 地 | 福岡県(豊前門司) |

| ・採石年代 | 赤間石硯の歴史に準ずる。 |

| ・石 色 | 赤、赤の縞模様、薄赤、紫、青がある。チョコレート色。 |

| ・石 紋 | 輝緑凝灰岩、生物化石が入り込むとそれが模様となって現れます。 梅花石も太古のウミユリの化石が、紫色の地に白く梅の花の様な模様がある。 |

| ・石 眼 | 梅花石の石層 |

| ・石 質 | 中生代白亜紀から初期のおよそ六〇〇〇万年以前の輝線凝灰石(頁岩)で酸化鉄、泥土、灰からなる。その特徴は緻密で硬く、粘りがある。 |

| ・鋒 鋩 | 鋒鋩の大きさが一定していて良好で、小さい、 |

| ・磨墨発墨 | 優れていて、良好である。 |

豊前門司か. らの原石調達が止まったのが、元文四年(1739年)の. ことになる。 ②も①と同じく原石調達先に関する蔵元両人役の吉田. 宰判代官充て連署状で、調達先が厚狭郡の稲倉(当時は. 厚狭村、現山陽小野田市)の山以外にも移り、近年

使用語句について異同が認められるほかに、後規要集には原本も含め「来夏」と表記されるが、本件では明らかに「去夏」と表記されており、異同が見えることによる。したがって、豊前門司からの原石調達が止まったのが、元文四年(一七三九)のことになる。

②も①と同じく原石調達先に関する蔵元両人役の吉田宰判代官充て連署状で、調達先が厚狭郡の稲倉(当時は厚狭村、現山陽小野田市)の山以外にも移り、近年は又同郡内山郷の六田・赤川(当時は厚狭村)からも掘り出されており、乱掘を戒め、三〇年前、大森土佐守に認可された山にだけに限るという内容になっており、このことは逆に、硯の生産が盛んであったことを想像させる。

なお、現在の原石採掘は、宇部市万倉岩滝で行われている。

天然記念物、梅花石の石層が

露出している所の近くの海岸で拾った石を、ちょっと加工したものです。

墨を溜める部分がない平らな板状のものを硯板といいます。

梅花石と同じ石の層は、北九州市門司区から山口県宇部に延びていて、

今でも赤間硯の材料となっています。

鉱物の名で言えば、輝緑凝灰岩。

つまり、端渓硯などの硯の石と同じなのです。

平らな面は、とても微細な凸凹が陽に照らすと光って見えます。

この凸凹で墨が磨れるのです。

また、端渓硯に眼があるように、生物化石が入り込むとそれが模様となって現れます。

梅花石も太古のウミユリの化石。

紫色の地に白く梅の花の様な模様が出ます。

それで梅花石といわれています。

21 若田石硯

若田石硯は、紫式部が源氏物語を執筆する際に愛用したと伝えられ、また、江戸時代の儒学者・林羅山からは、「中国の端渓(たんけい)にも匹敵する」と言われるほどの逸品である。佐須川上流域(若田)には、硯の原石となる頁岩が層を成していて、石の模様をそのまま活かして造られる若田石硯は、留墨、発墨性に優れ、温潤な石質により、多くの書家より名品として愛用されている。

| ・産 地 | 長崎県対島下県郡厳原町字若田より採石。 |

| ・採石年代 | 平安初期、1649年に林羅山が同国佐行郡和賀田川から産した硯に「霊寿硯」と名づけた。 |

| ・石 色 | 青黒色、青色、黄色、緑色など。 |

| ・石 紋 | 頁岩が層を成していて、石の模様、流水紋となる。 |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 新生代古第三紀層の頁岩がホルンフェルス化したもの。(接触変成岩の一種で、頁岩、粘板岩などが変質して生じたものの総称) |

| ・鋒 鋩 | 優れる。細く鋭い。 |

| ・磨墨発墨 | 優れている。 |

長崎県対島下県郡厳原町字若田より採石。

一説によれば、正保六年(1649)に林羅山が同国佐行郡和賀田川から産した硯に「霊寿硯」と名づけ献上したと伝えられる。

その後、大正年間には、内海羊石が旧対馬藩主の援助を受けて採掘し硯造りをしたという。

地層は、新生代古第三紀層の頁岩がホルンフェルス化したもの。

ホルンフェルスとは接触変成岩の一種で、頁岩、粘板岩などが変質して生じたものの総称をいう。これは、中國の名石硯である歙州石硯、?河緑石、松花江緑石臥牛硯などと同質のものである。

ホルンフェルス化すると、石質は緻密で硬くなり、剥離性に富む。この剥離性に富むのが欠点ではあるが、逆に流水紋のある名硯であることには間違いない。

22 紅渓石硯

延岡市で製作されている。源歳木山から切り出される美しい赤石を使用してつくられる硯。この赤石はきめ細かく色や石質が中国の端渓石と比べても遜色ないといわれたことから紅渓石と呼ばれるようになった。

| ・産 地 | 宮崎県東臼杵郡北川町源歳木山 |

| ・採石年代 | 江戸中期 |

| ・石 色 | 赤石、丹褐色 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 中生代白亜紀から初期のおよそ六〇〇〇万年以前の輝線凝灰石(頁岩)で酸化鉄、泥土、灰からなる。その特徴は緻密で硬く、粘りがある。 |

| ・鋒 鋩 | 鋒鋩の大きさが一定していて良好で、小さいため、 |

| ・磨墨発墨 | 優れていて、良好である。 |

1837年(天保8~9年)頃、信濃国の徳蔵という者が、渓間に露出している岩を見て、硯石に適材となることを認めたという説と、天保10年(1839年)、旧延 岡藩士であった河原新蔵が初めてこの石で硯を作ったとする説があるが、いずれもその石の産地は現在の宮崎県東臼杵郡北川町の源歳木山のベンガジガ谷 に産するものであったとされている。

その後、延岡藩は硯の材料として大阪方面に船荷で輸送するようになった。

河原らは廃藩後もこの石を使った硯の製作にあたり、延岡特産の基礎を築いた。

西南の役直後、延岡警察署長に就任した鹿児島県人・佐藤暢一(後の栃木県知事)が『唐硯・端渓石に比べても遜色ない』と絶賛したのがきっかけとなり、全国的にその名声が広がっていった。

明治32年、地元(新小路)出身で、宮内庁御用師・内海羊石の門下であった原口梅羊(本名実五郎=初代羊堂)が帰郷、紅渓石を硯材とし数々の傑作を製作し、天皇その他各宮に献納硯を作った。

梅羊没(昭和19年)後、その技術は崎川羊堂に引き継がれ、現在は梅堂から三代目となる相馬羊堂がその技法を受け継いでいる。

「紅渓石硯」の由来

宮崎県東臼杵郡北川町八戸に産する美しい赤石は、極めが細かく硯石としては理想の原石と言われている。色合い、石の質が中国の端渓石に匹敵することから紅渓石と名づけられた。

その製作は、原石をノミで刻み、砥石で粗削りの後、その硯、香炉、文鎮、オブジェなど格調高く、独創性あふれる作品を創出し続けています。

濃赤漢石(紅漢石・延岡石・八戸石)

| 産地 | 宮崎県東臼杵郡北川町や八戸の八戸川流域から採石。 |

| 砕石 | 歴史的にみると、寛政七年刊行の 『和漢硯譜』には記載がないが、よく知られていた。 |

| 石色 | 赤紫色、淡紫、青、黄、灰色などがあるが、赤紫色のものが、最も良質とされている。 |

| 石質 | 輝線凝灰岩質の粘板岩で硬い。 |

| 鋒 鋩 | 鋒鋩の大きさが一定していて良好 |

| 磨墨発墨 | 優れている |

〝延岡端渓″と評されるように現在でも延岡で少し製硯しているようであるがあまり知られてはいない。

赤渓石、紅渓石はその色からつけられた名である。石にはそれぞれの色合いがあるが、その色の味わい万を知る人は幸いで、この右もまた、気の遠くなるほどの歴史をその中に刻んでいるのである。

23 龍眼硯

球磨川石(竜雲石・竜領石)、竜眼石(白木石)

球磨川石は、熊本県人吉市から採石。球磨川の中流に位置し、急流から採石した。竜雲石、竜領石の名もある。

石質は粘板岩。石理が緻密であり、色は青黒色である。歙州石によく似ており、磨墨・発墨もそう悪くない。

| ・産 地 | 熊本県人吉市から採石。 |

| ・採石年代 | 江戸 |

| ・石 色 | 暗灰色の黒色。青黒色。 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 粘板岩。 |

| ・鋒 鋩 | |

| ・磨墨発墨 | 良好 |

石質は球磨石と同じ粘板岩で暗灰色の黒色。どちらかといえば球磨川石のほうが硯材として上である。

現在は製造されていないようであるが、いつかまた誰か復活させてはしいものである。

24 靑泉硯

冷泉石・青泉石(竜宮石)

鹿児島県敷島から採石。

昔は島津藩の所有した『お留山』であった。

他に遠見石というのもあったようであるが、写真の竜宮石というのも冷泉石・青泉石と同じものと考えられる。

海に囲まれた島で採石された石にいかにもふさわしい名で、今では〝幻の硯?といってもよいかと思う。石に海の青色が浸み込んできたような不思議な色合いである。

現在では、廃坑になっている。

篤姫ゆかりの硯石原石採取地

「鹿児島県史料 斉彬公資料第三巻」によると、ここ瀬上地区で切り出された石は、「冷泉石」と呼ばれ、薩摩藩主・島津斉彬が創設した大砲製造工場で、江戸から招聘した彫刻士らの手によって、硯の形に彫刻されました。 篤姫の婚礼に先立ち、薩摩藩から将軍家に献上した中に「篤姫君将軍家結婚ノ際国産ノ大硯献呈ノ事実」と記されています。

| ・産 地 | 甑島郡甑島郷瀬上村瀬上地区一帯。 |

| ・採石年代 | 江戸 |

| ・石 色 | 石に海の青色が浸み込んできたような不思議な色合い。やや赤みを帯びた凝灰質泥岩 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 凝灰質泥岩 |

| ・鋒 鋩 | |

| ・磨墨発墨 | 良好 |

甑島 遠見石

梅園石に極似の石材

古第三紀で地質時代は異なりますが、鹿児島県北西部に位置する上甑島には上甑島層群が分布しています。

この上甑島層群には特徴的な赤紫色泥岩層が見られ、凝灰岩の薄層を伴っています。上甑で硯石「冷泉石」として砕石されたことが伝えられていますが、現存する硯石はやや赤みを帯びた凝灰質泥岩で、薩摩塔の石材とは異なります。凝灰岩の層厚は薄く、石材として使用されていないようです。

梅園石の凝灰岩の層厚は石切場で見る限り、およそ15mです。分級や層理・葉理が認められないことから、火山砕屑物が湖底に短時間で堆積したと考えられます。水成火砕流堆積物であるとするならば、その噴火および堆積メカニズムの推定について貴重なデータをもたらす可能性があります。九州には、北から阿蘇、加久藤、姶良、阿多、鬼界の5つのカルデラが知られ、多くの溶結した火砕流堆積物が石材として使用されています。

しかし、日本列島の第四紀火砕流堆積物・火山灰層(テフラ)は一般にカルクアルカリ岩質で、現在知られているアルカリ長石の組成を示すテフラは、韓国の鬱陵島や北朝鮮と中国国境に位置する白頭山の、いずれもアジア大陸東縁部の火山を供給源とするテフラに限られています。薩摩塔と梅園石の石材が、第四紀の大陸起源のテフラに特徴的なアルカリ長石の組成を示すことは、地質時代を超えて大陸起源と島弧起源の火山噴出物について比較研究することの重要性を示しています。

まとめ

坊津歴史資料センター輝津館に保存されている薩摩塔、大村市立福寺町の龍福寺跡の薩摩塔、中国寧波市州区梅錫村華興塘の梅園石の石材について岩石学的分析を行った結果、薩摩塔の石材のすべての岩石学的特徴が、中国寧波市 州区梅錫村華興塘の石切場から切り出された梅園石と同じであることがわかりました。仮に同時期の火砕岩が、遠く離れた朝鮮半島や日本の異なる堆積盆に堆積した場合、同じ条件で堆積し、まったく同じ岩石学的特徴を示すとは考えられません。また、新第三紀~第四紀の火砕流堆積物で石材として使われている溶結凝灰岩の岩石学的特徴はまったく異なります。これらのことから、薩摩塔の石材として中国寧波市に分布する凝灰岩が用いられたことは間違いないと考えられます。また、梅園石と同様に建築石材として長い歴史を持つ小渓石も寧波市周辺に分布する白亜系下部の方岩組地層(K1f)の凝灰質砂岩~礫岩で、梅園石とほぼ同じ鉱物から成り、化学組成も変わらない一連の堆積物であることが明らかになりました。

北西部九州と南部九州に分布する薩摩塔が中国寧波市 州区梅錫村華興塘の石切場から切り出された梅園石であることが明らかになったことは、薩摩塔の渡来ルート、運搬の目的、歴史的背景などの研究に大きく貢献したようです。ちなみに寧波は鑑真和上が日本へ向けて出航した場所でもあります。福岡県、佐賀県、長崎県では薩摩塔の調査がさらに進められ、研究会等が開催されています。今後、北西部九州と南部九州で、薩摩塔に関する学際的な研究が進められることを期待します。

岩手県 |

宮城県 |

茨城県 |

長野県 |

山梨県 |

愛知県 |

三重県 |

|

新潟県 |

福井県 |

滋賀県 |

|

京都府 |

京都府 |

京都府 |

奈良県 |

岡山県 |

高知県 |

高知県 |

高知県 |

山口県 |

福岡県 |

||

長崎県 |

宮崎県 |

熊本県 |

鹿児島県 |

硯(2)日本の産地 suzuri

中国の硯 THE Suzuri

● 中国の石硯 まとめ

端渓石、歙州石、挑河縁石、松花江縁石、紅絲石などの有名な古硯は、今日残っているものは貴重なものとなっている。

現在、採掘されている新端渓石は、水坑(採石するのに最も水の量が多い抗を水抗といった)はすでになく、山抗から採石したもので、水抗から採石されたものに比べると劣るといわれている。

羅紋石といっているものは、玉山羅紋石のようで、既述のように欽州石の産地に近く、岩質も同じものといわれているが、欽州羅紋と比べると劣るようである。

日本と中国は、過去歴史的に深い関係をもってきたが、書文化とともに硯文化もまた中国からもたらされたものである。

両国は日本の侵略という歴史上の悲劇を克服し、友交によって貿易を拡大して、現在では新しく発掘された硯がいろいろと日本に入ってきている。

端渓硯、欽州硯をはじめ、諸硯でも有名なものはほとんど名前がでてくる。これは中国の貿易に対する努力と、近代の交通および機械のめざましい発達による抗の開拓にもよるのであろう。

しかし、既述のように、有名な硯には紛らわしいものも多く、求めるときは十分な注意が必要である。

高級硯では、新端渓が輸入の半分以上を占めると思われる。端渓硯は一三〇〇年末伝統のもので、古端渓には及ぶべくもないが、新税としては最も優れている。

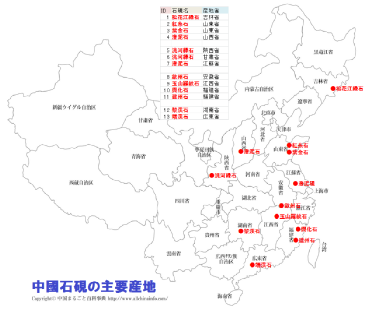

● 中國石硯の主要産地

|

| ID | 石硯名 | 産地 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 松花江緑石 | 吉林省 | |

| 2 | 澄泥硯 | 山西省 | |

| 3 | とう河緑石 | 甘粛省 | |

| 4 | とう河緑石 | 陝西省 | |

| 5 | 紅絲石 | 山東省 | |

| 6 | 紫金石 | 山東省 | |

| 7 | 歙州石 | 安徽省 | |

| 2 | 澄泥硯 | 江蘇省 | |

| 8 | 玉山羅紋石 | 江西省 | |

| 9 | 黎渓石 | 湖南省 | |

| 10 | 興化石 | 福建省 | |

| 11 | 建州石 | 福建省 | |

| 12 | 端渓石 | 広東省 | |

| 12 | 00端渓石 | 老坑(水巌) | 最高級の硯材。ここの一定の範囲から産出する硯材のみを「水巌」と称することが主である。 |

| 01 | 坑仔巌 | 老坑に次ぐとされている。 | |

| 02 | 麻仔坑 | かつては老坑に匹敵するという評価もされた。 | |

| 03 | 宋坑 | 宋代に開発開始。比較的安価。 | |

| 04 | 梅花坑 | 色合いに趣はあるが硯材としては下級とされている。 | |

| 05 | 緑石坑 | 現代物はあまり良質ではない | |

岩手県 |

宮城県 |

茨城県 |

長野県 |

山梨県 |

愛知県 |

三重県 |

|

新潟県 |

福井県 |

滋賀県 |

|

京都府 |

京都府 |

京都府 |

奈良県 |

岡山県 |

高知県 |

高知県 |

高知県 |

山口県 |

福岡県 |

||

長崎県 |

宮崎県 |

熊本県 |

鹿児島県 |

1. ●紫雲石硯

(正法寺石・三井石)

| 1. | 紫雲石硯 | 岩手県 | 平泉と、一関市・大船渡市で算出し、若干趣が異なる |

| ・産 地 | 岩手県東磐井郡東山町、中倉・横沢・夏山の各地区。 |

| ・採石年代 | 江戸後期から(鎌倉時代から?) |

| ・石 色 | 小豆色で紫雲状の斑紋があるのが特徴である。中には緑色の円形斑紋が入ったものもあることから、紫雲石と名づく。 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 古生代デボン紀(およそ四億万年?三億五千万年以前)の輝線凝灰岩。 |

| ・鋒 鋩 | ① 剥離しにくい ② 鋒錐が鋭く磨墨・発墨とも良い ③ 肌が滑らかで格調が高い |

| ・磨墨発墨 | 優れている |

紫雲石の色は普通小豆色で雲状の斑紋があり、時には緑色の円形斑点の入ったものもある。薄い紙状の層が入っているが、容易には剥離しないので、硯材として最適である。紫雲石硯は石の持つ優美さ、滑らかさに加えて、鋒鋩(石の表面の凸凹)が緻密で墨おりがよく、墨色は暖かで気品がある

紫雲石は「正法寺石」とも言い、東山町(現 一関市)夏山、水沢市(現 奥州市)正法寺付近で採掘され、古くは平泉・藤原3代の頃から生産された歴史を持っている。仙台藩公の「お止め山」の制度で一般には手に入らない時期もあった。また、機械彫りの大量生産の硯や万年筆などが普及し、手彫りの硯生産が急速に衰えたが、書家からは愛用され、現在に至っている。かつては、7~8人の職人がいたが、現在は、佐藤鐵治氏が個人で製作している。

大船渡に産出する紫雲石は「法師石」とも呼ばれる。鎌倉時代に一人の旅の僧が長安寺に立ち寄った際、川から見付けた珍しい石を硯として使用したところ、石色は良く、肌は滑か、鋒鋩の絶佳麿墨の速さ等、暖みのある気品のよい発墨をするので、鎌倉に持ち帰り、時の将軍に南献上したところことのほか喜ばれ、その名も紫雲石硯と命名され、書道家はもちろん、武士の間にも重宝がられたといわれている。今は水墨画や鑑賞用にも多く用いられている。

中国の天津美術博物館が認めた紫雲石の硯

石は、紫雲状の斑点や緑色をした模様が入り、変化があって見応えのある綺麗なものだ。石目は薄板が重なっている。

性質は輝緑凝灰石で、かの有名な端渓石と同系、学術的、材質的にも名石と認めるところである。摩墨も早く細やかで暖かく気品のある墨頃から水墨画など幅広い適合性がある。中国の名硯を高価で買い持つ人に、石の説明をいくらしても"違う"の一点張りであるが、残念ながら同じだ。

気の毒なのは.中国の硯のバイヤーが現地で買い付け、5倍程度の法外な利益を乗せて販売している事実を見る時、その嘘くささから考え、紫雲石は非常に貴重であると思う。もう一つ、冷静に現状を捉えれば、嘘くさい隣国の現実もあり、中国当地の書家が繊細な日本の硯や筆に興味を持つことも納得出来る。

鎌倉市で紫雲石の破片が時々発見されるといわれ、このころよりすでに採掘製祝されていたと考えられている。『岩手県史』によると江戸時代に仙台藩主伊達吉村公が夏山三井の硯石に目をつけ一般の採石を禁じてお留山とした。石材は仙台に運ばれ御抱えの硯彫師により製祝され、端渓硯と名づけられて贈物に使われたという。明治になり宮城県雄勝で石盤・硯などを製造販売していた弥兵衛のもとで働いていた山本儀兵衛という人が十一年、二十一年と夏山にやって来たが、ついに三十七年に硯の製造販売を始めた。しかし、彼は玄昌石の開発に力を入れるため、養嗣子幸治郎を残し製硯させ雄勝に帰った。幸治郎は紫雲石を掘り続けたが、父、妻を亡くしついに独り身となった。これに同情した同村の佐藤鉄三郎に引きとられ、硯彫を続けたが、氏の長男 が南洋より引き揚げてき、仙台へ移った。

後継者の絶えたことを残念に思った佐藤氏は自ら製硯を始め紫雲看硯の名を高めた。その氏も昭和四十九年九十歳で亡くなり、現在、嗣子幸雄氏が農業のかたわら硯を彫っており、孫の鉄治氏も期待されている。

他に製硯家として小野寅吉氏がいる。明治・大正期、日本一の硯彫り職人といわれた小野文吉に指導を受け、文人・墨客・専門家向けの気品に富んだ作品を造っているという。

紫雲石の名はその石の色からつけられたのであるが、正法寺石という名は、水沢市の正法寺(東北における曹洞宗の総本山)にちなんでつけられた。三井石はいうまでもなく夏山三井の地名からである。

石質は古生代デボン紀(およそ四億万年?三億五千万年以前)の輝線凝灰岩。

色はふつう小豆色で紫雲状の斑紋があるのが特徴である。中には緑色の円形斑紋が入ったものもあるという。その特色として、

① 剥離しにくい

② 鋒錐が鋭く磨墨・発墨とも良い

③ 肌が滑らかで格調が高い

等があげられる。

紫雲硯は日本の硯の中でも良質といわれ、多くの書道家・愛硯家に推賞され親しまれているものの一つである。それは全工程手造りという丹精こめての製硯家の心が硯に伝わっているからにちがいない。ここにもまた、長い歴史を通して培われてきた伝統工芸の灯がしっかりと灯っているのである。

②玄昌石(雄勝石)

宮城県石巻市雄勝町周辺の玄昌石の原石

| ・産 地 | 宮城県石巻市雄勝町周辺 |

| ・採石年代 | 鎌倉、室町時代より。 |

| ・石 色 | 黒色硬質粘板 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 北上山系登米層古生代上部二畳紀(2・3億年 前)に属する黒色硬質粘板岩で光沢・粒子の均質 さが優れ、その特性は純黒色で圧縮・曲げに強く吸 水率が低く、化学的作用や永い年月にも変質しな い性質を持っている。吸水率が低い。中国歙州石 硯に極似。 |

| ・鋒 鋩 | 近年のものは、軟らか苦も無く硬くもない極めて細か く均一に縞状に密集している。 |

| ・磨墨発墨 | 良好である。 |

雄勝硯の原石は、黒色硬質粘板岩で粒子の均質さ、光沢などから、硯の原石として最も優れた特徴を持っている。市内の山から露天掘りで採石され、国内の硯の90%を供給する代表的な産地である。

南三陸金華山国定公園に属する国有林から採石され、その埋蔵量は無尽蔵とも云われていて、黒色緻密な薄板状の天然スレートは、現東京駅の屋根材として使用されているほか、国内において数多くの建築遺産にも使用され全国的にも有名である。

この石の正式な名称は、地質学的には北上山系登米層古生代上部二畳紀(2・3億年前)に属する黒色硬質粘板岩で光沢・粒子の均質さが優れ、その特性は純黒色で圧縮・曲げに強く吸水率が低く、化学的作用や永い年月にも変質しない性質を持っている。また、石肌の自然模様はいつまでも見飽きることのない優雅さがあり、柔らかな黒髪を思わせる女性美を持っています。宮城県石巻市雄勝町周辺のこの地域は、二畳紀後期に登米海と呼ばれる深い内海があり、粘土や泥が堆積し、それが白亜紀前期の地殻変動で褶曲を受けスレート壁開と地層の堆積構造とは著しく異なり、黒色の色味は粘土中の炭質物によります。

3. 大子石硯

| 3. | 大子石硯 | 茨城県 | 久慈郡大子町で生産の高級硯「国寿石大子(ダイゴ)硯」 |

| ・産 地 | 茨城県久慈郡大子町 |

| ・採石年代 | 9代水戸藩主・徳川斉昭が、小久慈で採れる良質の黒色粘板岩を国寿石と名づけ、専売品としたのが始まり。 |

| ・石 色 | 黒色粘板岩、青黒色。 |

| ・石 紋 | 青黒色の中に斑紋 |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 黒色粘板岩 |

| ・鋒 鋩 | 強くこまやか。 |

| ・磨墨発墨 | 良好。 |

久慈郡大子町で製作されている。9代水戸藩主・徳川斉昭が、小久慈で採れる良質の黒色粘板岩を国寿石と名づけ、専売品としたのが始まり。国寿石の硯は潤沢で鋒鋩が立ち、よい墨ができる。独特の黒いつやと石紋は素朴で美しく、手彫りのため同じものはふたつとない。茨城県郷土工芸品。

国寿石大子硯は元々、小久慈硯(こくじすずり)と呼ばれていた。

大子町の小久慈集落を流れる槐沢(さいかちざわ)流域から採取した黒色粘板岩から造る硯のことで、この硯で墨を擦ると、発墨が良いと高く評価されてきた。

その歴史は古く、元禄年間に徳川光圀公が愛用していたとの記録が残されており、光圀公が亡くなると、側近の儒学者や医者、茶人らに形見分けとして配られたという。

また、水戸藩第9代藩主の徳川斉昭公もこの硯の愛好者で、「こくじすずり」という音の響きから「国寿硯」と命名したほどだった。

ちなみに槐沢という名は江戸時代、硯が造れる貴重な原石を一般採掘禁止にした際、刺のあるサイカチを植えて囲み、藩の御用地御止山(おとめやま)として保護したことに由来する。

江戸の寛政七年に刊行された 『和漢硯譜』 には記載がないが、よく知られていた石であった。

昭和4年には、茨城県知事から昭和天皇への献上品に選ばれるほどの名硯だったが、その後しばらくの間、大子硯の伝統は途絶えていた。

昭和40年代になって、佐藤岱山氏の師匠である星野岱石氏によって復活。昭和63年、星野氏は茨城県指定(第十二号)郷土工芸品国寿石大子硯製作者として認定された。

そして近年、後継者の佐藤氏が茨城県指定(第五十一号)同製作者として認定され、今日に至っている。

優れた硯とはどういうものだろうか。鋒鋩(ほうぼう)が立っていることが優れた硯の条件と言われる。「鋒鋩」とは簡単に言うと、墨を擦るためのギザギザのこと。

正体は硯石に含まれる黄鉄鉱だが、このギザギザがあるから、力を入れなくとも簡単に墨を擦ることが出来るのだ。そしてこの鋒鋩の良し悪しが、発墨性などに大きく影響する。

なお、墨が残って固まると擦りづらくなるので、時々「鋒鋩立て」という専用の道具を使い、目立てをする必要がある。良い道具を良い状態で使うには手間がかかるのだ。

現在、槐沢に残されている黒色粘板岩は、そんなに多くはないと見られている。河川工事が行われた時などの機会を活かし、佐藤氏は採掘にも力を入れてきた。

その甲斐あって、しばらくのあいだ作硯するには困らない量の黒色粘板岩を採取。工房内の保管場所にストックしている。

④ 龍渓硯

長野県上伊那郡辰野町西方の小横川、横川地区

龍渓硯の原石は辰野町西方の小横川、横川地区の山中から産する学名「黒雲母粘岩」で石齢2億年以上と言われている。

この原石は石質が緻密で硬からず軟らかず、発色が良く硯としての形や赤褐色のサビなどが愛され、大小の硯のほかに自然石を割り作硯した共蓋硯も好まれ、愛硯家・書道家・画家などに広く親しまれている。

また硯以外に文鎮・花器・飾石にも愛用されている。

| ・産 地 | 長野県上伊那郡辰野町西方の小横川、横川地区 |

| ・採石年代 | 「上伊那郡誌」によれば、文政十一年二八二八)、鍋倉山を御留山としてすべての硯石を産物会所へ取り入れ、年産二千面を作硯した。 |

| ・石 色 | 青黒色粘板岩 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 黒色粘板岩で、二億四千万年余前の古生代 |

| ・鋒 鋩 | やや細かく澄泥硯に似ているといわれる。 |

| ・磨墨発墨 | 発色が良い。 |

江戸時代、上島村(現、辰野町渡戸、上島地区)の農民が鍋倉沢で砥石を掘って作間稼ぎをしていたが、砥石になる石が少なく、掘れば掘るほど黒い石ばかりであった。文政十一年(1828)横川、一ノ瀬村に医を開業するかたわら寺子屋式に学問を授け書道をたしなんでいた淵井椿斎が、この鍋倉山に露出している粘板岩に目をつけ硯を作って使用してみると、墨のおりがよかったので、村人たちに硯作りをすすめたというのが始まりという事である。

高遠藩は財政困難を立て直そうと産物会所を創設した。高遠藩はこの鍋倉山を御留山としてすべての硯石を産物会所へ取り入れ、硯作りの先進地である甲州鰍沢鬼島雨畑硯の産地から硯工を招いて硯作りの技術指導をさせた。一時は秘硯といわれた時代もあったが、その後江戸や大阪など領外へ「高遠硯」、「伊那硯」、「鍋倉硯」として販売されるようになった。硯石は渡戸鍋倉山の他上島村穴倉山からも掘らせ渡戸、上島、宮所、雨沢等で七十余名の硯工によって年産二千面を作硯していた。

しかし明治時代になって硯の使用が少なくなり次第に衰え、昭和になり硯が見直されると需要が増し、今村や渡戸では再び硯屋さんのいる村となった。

昭和十年、当時の長野県知事大村清一氏によって「龍渓石」と命名され、硯を「龍渓硯」と呼ぶ。尚、「龍渓」の名称の由来については、天龍川水系で産出するということで「龍」、「渓」は天龍川水系の横川川の渓流、あるいは渓谷美の素晴らしさからそして、中国広東省の古来有名な硯石の産地「端渓で硯が製作され、広く世界で愛用されていることに因んで「渓」の字を頂いて命名された

長野県上伊那郡辰野町から産石。

「上伊那郡誌」によれば、文政十一年二八二八)、長岡村出身の淵井椿斎が一ノ瀬村に居住し医業をするかたわら子弟に学問を教え書道をたしなんだが、彼が渡戸村の鍋倉(黒)山から出る粘板岩に着冒し、初めて採石し硯として愛用した。

その後、高遠藩がこの石に着目、甲州縦泥の鬼島雨畑硯の産地から硯工(雨宮福太郎、神代作右衛門、同小左衛門ら)を招き、硯の製造を奨励した。ここでも石山はお留山とされ一般の採石が禁じられた。

硯石は鍋倉(黒)山のほか穴倉山からも掘らせ、硯は大小百姓の渡世ともなり、明治初年ごろには渡戸、上島、官所、雨沢などで、七十余名の硯工三ケ村の年間二千挺(明治十年「長野県町村誌」)ともいわれ、高遠硯、伊都硯として越後、関東方面に出荷したという。

明治以後は次第にさびれていった。

しかし、太平洋戟争後、辰野町翠川氏(穴倉山の石)らの努力により、再び世に知られるようになり、山梨県の雨畑石、宮城県の玄昌石に匹敵するものになったと伝えている。

今日の「竜渓硯」は、昭和十年、時の県知事大村清一氏により名づけられた。

地質は黒色粘板岩で、二億四千万年余前の古生代。粘板岩には立層と横層があり、薄板状に割れやすい粘土質泥質の堆積岩。細粒の凝灰岩が低い温度(100一200℃)で変成作用を受けた結晶石であり、無数にある雲母が硯材としての条件をそなえている。

色は、青味がかった黒色で、全国に名を馳せた雨畑真石に似る。

生産量は、赤間硯とともに全国産出量の三番目を占めている。

⑤ 雨畑石硯

雨畑は雨端とも書く。産地は山梨県南巨摩郡早川町雨畑区。日蓮宗大本山身延山久遠寺の西方にある七面山の裏山にある。現在は同郡鰍沢で製硯されている。

元禄のころから採掘されたと伝えられ、和端渓と珍重されてきた歴史を持っている。腕のいい硯細工人もいて、今日でも雄勝石(玄昌石)につぐ産石地である。

石質は古生層の粘板岩で、緻密・湿潤。薄紙を重ねたような層をつくっている。

色は、黒、紫、青の三色あり、黒紫色のものが最良といわれているが、青黒色のものが多い。吸水せず、磨墨・発墨も良く、現在でも根強い人気をもっている。

| ・産 地 | 山梨県南巨摩郡早川町雨畑区。 |

| ・採石年代 | 元禄のころから採掘されたと伝えられ、和端渓と珍重されてきた歴史を持っている。 |

| ・石 色 | 黒、紫、青の三色あり、黒紫色のものが最良といわれているが、青黒色のものが多い。 |

| ・石 紋 | 白雲母・絹雲母・緑泥石などの再結晶鉱物が晶出し、特に「白雲母(=鋒鋩)」がいろいろな方向を向いて多量に含まれている。これが墨の磨り心地の良さ、硯の減りにくさ、制作する際の石の割れにくさや剥がれにくさにつながる。 |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 古生層の粘板岩で、緻密・湿潤。薄紙を重ねたような層をつくっている。 |

| ・鋒 鋩 | 吸水せず、強くきめ細かで、そして均一である。 |

| ・磨墨発墨 | 良好 |

雨畑硯の起源は2つあり、永仁5年(1297年)に日蓮の弟子である日朗が七面山を開く際早川支流の雨畑川で蒼黒色の石を発見し、この石で良質の硯が作れると伝えたのが始まりとされている説と、元禄3年(1690年)に雨宮孫右衛門が身延山へ参拝した際に早川で黒色の石を発見し、これを硯にして天明4年(1784年)に将軍徳川家治公へ献上したという説がある。双方の説には発見した石が「玄晶石」と言われる粘板岩であることが共通している。

その後明治期に早川町雨畑地区(位置)にて「雨畑硯製造販売組合」が結成され、90余名の組合員がいたことなど活況に満ちていた。また反響のよさから別の石を使用した偽物も出回っており、対策に追われたとされている。

●⑥ 鳳来寺硯

鳳来寺硯の歴史は古く,今から1300年ほど前に鳳来寺山の開祖である利修仙人のころから作られたものと伝えられている。鳳来寺の門前町,門谷で硯の生産が始められたのは明治20年のころからで,山梨県から職人が移住して来てからといわれている。材料の石には,門谷近くで採れる金鳳(きんぽう)石,煙巌(けんがん)石,鳳鳴(ほうめい)石が使われ,この3種類の石で作られた硯を鳳来寺硯とよんでいる。硯作りは,まず石を固い刃先がついたのみで削る。形ができあがると磨く。磨きには粗目から細目へと3種類の砥石を使う。そして最後に,風化や酸化を防ぎ,光沢を出すために漆を塗って仕上げる。

この鳳来寺硯は,鎌倉時代には鳳来寺堂塔の建立に協力した大工や参拝客が国元へのみやげに持ち帰ったり,室町時代には将軍が硯石を都に取り寄せて,都の職人に彫らせて大いに愛蔵したといわれるなど,昔から多くの人々に愛されていた。

| ・産 地 | 愛知県南詠架郡鳳来寺山 |

| ・採石年代 | 1300年(奈良)ほど前に鳳来寺山の開祖である利修仙人のころから作られたものと伝えられている。 |

| ・石 色 | 黄褐色の木目のような縞紋様がある。鳳鳴石(黒)・煙巌石(茶色縞模 様) |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 頁岩または泥灰岩で、頁岩の葱皮状構造の芯部を硯材にしたものを「金鳳石」といい、泥灰岩を硯材にしたものを「鳳鳴石」と称している。 |

| ・鋒 鋩 | 細かで、そして均一 |

| ・磨墨発墨 | 良好 |

鳳来寺の門前町である門谷で硯の製造が始められたのは明治二十年ごろからで、山梨県から硯細工人が移住してきてからであるといわれている。

古くは、『和漢硯譜』という書に名硯と紹介されており、また、『雲檻誌』にも、〝金垂・銀垂?の名で出ており、その歴史はかなり古い。

⑦那智石硯

和歌山県熊野川流域から採石。現在では三重県熊野市神川町神上から採石し、那智と熊野市で加工販売している。

『和漢硯譜』(寛政七年刊行)には「溜石」 の名で出ているが、その歴史は古く、平安時代から神渓石、烏翠石などとも呼ばれ、硯材として重宝がられてきた。石山は、飛鳥神社(現=上山神社)の神領地にあり、江戸時代には御禁山として一般の採掘が禁じられた。

| ・産 地 | 三重県熊野市神川町神上 |

| ・採石年代 | 『和漢硯譜』(寛政七年刊行)には「溜石」 の名で出ているが、その歴史は古く、平安時代から神渓石、烏翠石などとも呼ばれ、硯材として重宝がられてきた。石山は、飛鳥神社(現=上山神社)の神領地にあり、江戸時代には御禁山として一般の採掘が禁じられた。 |

| ・石 色 | 粒子の緻密さと相まって、磨けば磨くほどに漆黒のつやがあらわれる。 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 中生代ジュラ紀(およそ一億一六〇〇万年以前)の黒色珪質頁岩。硬い緻密な石なので、碁の黒石として一級品として知られている。 |

| ・鋒 鋩 | 石質が硬く、墨が滑るがこまやかである。 |

| ・磨墨発墨 | 評価が分かれるが、趣はある。 |

石質は中生代ジュラ紀(およそ一億一六〇〇万年以前)の黒色珪質頁岩。硬い緻密な石なので、碁の黒石として一級品として知られている。

石質が硬く、墨が滑り、磨墨はあまりよくないと評する人もいるが、逆にその粒子の細かさを生かして絵に書に独得の趣が出せると喜ぶ人もいる。

とくに那智硯の場合は、その純黒という特徴を生かし、仕上げ工程では他産地のように漆を使用せず、傷の補修以外は自然のままの漆黒の石肌である。現在、那智で一軒、熊野市神川町・育生町で八軒ばかり加工製硯している。

昔、那智の浜辺に珍しい里右が打ちあげられ、その美しきに驚歎した浦人たちが那智の御山に奉納した。これは熊野市神川の石が神川から北上川に出て熊野川を下り磨かれ、波にも仕上げされ那智の浜辺に打ちあげられたもので、神川の神上石が那智の御山参りをしたのだと語り伝、えられている。

地質学上は、およそ1500万年前に海底で形成された、紀伊半島の南東部に分布する熊野層群という地層に含まれる黒色珪質頁岩に分類され、粘板岩とする資料もある。質量の1%の水をもつ、水成岩で、加工をしていない原石は、乾燥・浸水の繰り返しに弱く、長期間野ざらしにしておくと次第に風化してゆく。0.1ミクロンの粘土質粒子が堆積してできた緻密な岩石であるが、その層の走る方向を見定めて(「石の目を見る」)ハンマーや鏨(たがね)を当てれば、きれいに板状に割ることができる。

黒い色は、基質に含まれる炭素によるもので、粒子の緻密さと相まって、磨けば磨くほどに漆黒のつやがあらわれてくる。

⑧大谷石硯

| ・産 地 | 新潟 |

| ・採石年代 | |

| ・石 色 | |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | |

| ・鋒 鋩 | |

| ・磨墨発墨 |

⑨鳳足石硯

福井県小浜市新保宮川より採石。

鳳足石の名は、天保二年に徳川光園が霊元天皇の勅を奉じて硯を造って献じたおり、この石の斑紋が鳳足に似ていたところからつけられたと伝えられる。

『硯材史』に富川石は若狭国遠敷郡に出づ。一名は若紫、一名は鳳足、一名は紅梅。

とあり、硯石として古くから知られていた。

丹波古生層の輝線凝灰岩であり、青緑と紫が層を成していたのでこの二種があるといわれる。

鳳足石は福井県小浜市宮川地区で採石される石の石紋が鳳の足跡に見える事から、鳳足石と呼ばれ、その石で作った硯なので鳳足石硯と呼ばれている。

| ・産 地 | 福井県福井県小浜市新保宮川 |

| ・採石年代 | 『硯材史』に富川石は若狭国遠敷郡に出づ。一名は若紫、一名は鳳足、一名は紅梅。とあり、硯石として古くから知られていた。 |

| ・石 色 | 青緑と紫の二種。 |

| ・石 紋 | 斑紋が鳳足に似ていたところから名つけられた |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 丹波古生層の輝線凝灰岩。 |

| ・鋒 鋩 | 細かで、そして均一 |

| ・磨墨発墨 | 良好 |

小浜市宮川に硯石(すずりいし)が産出された事を知る人も少なくなってしまったかも知れない。江戸時代、酒井忠勝公と忠直公が諸大名へ贈っている。小生が実見したのもその内の一面で、箱根神社の宝物殿に飾られていた。縦横五寸余りの銘文入りの鳳足硯であった。

父皆二が、歌人の岡麓(おかふもと)氏より「和漢研符」を贈られて作硯を志し、京都の嵯峨で硯工に入門、本格的な硯造りを行ったのは昭和の初め頃と考えられるが、折からの戦争で、発破の火薬が入手困難となり、近江高島の虎班石を使うようになっていった。それゆえ子どもの小生は、鳳足石の破片で遊び、硯や筆架、墨床等の名前を知った。マセた子供だったと思う。

友人の川嶋渉(かわしまわたる)氏(日本画家、京都市立芸術大学准教授)が、近年鳳足

硯に魅せられ、収集と研究を行い、その成果を大学の紀要にまとめて下さった。それは、

硯や墨は中国の古い物が第一等と考えていた小生にとっては目を開かれる思いがした。

実際、先年加茂で拾った掌大の自然石(鳳足石)を平に削って硯として使ってみたら、

大変心地良い墨の下り具合だった。2015 年、個展会場の受付で使い好評であった。

若州は現在の福井県南部、若狭国(わかさのくに)。小浜では、紫石系統(輝緑凝灰岩または頁岩)の鳳足石(ほうそくいし別名宮川石・紅梅石など)が知られている。和硯を研究した四代目名倉 鳳山氏の著書『日本の硯』には、たくさんの情報があり、一例は以下の通り、

①大正8年の宮川町史(昭和30年小浜市に編入)の鳳足石硯の項が引用されている。これによると石色は紫色或いは青緑色、江戸時代の記録はあるものの、当時は採石作硯は全くされていない、となっている。

?天文3年1534年の刻字がある硯が小浜市の竜泉寺に現存している。『日本の硯』に写真も掲載されている。

?昭和10年過ぎから参河竹治郎氏、その後奥方のフサ子さんが作硯に尽力した。とあるが、2009年に参河フサ子が亡くなったため、現在は生産が行われていない。

⑩ 虎斑石硯

虎斑石(高島石)

滋賀県高島郡安許町より採石。三百数十年前に発見された高島石の一種である。

玄性石と虎斑石があり、黒色に柳葉状の斑のあるものを玄性石、淡い青緑にいくぶん茶褐色を帯びた惰円形の斑のあるものを虎斑石と呼んでいた。

磨墨も良好で発墨もよく、昔から歌人や書家に愛用されたが、現在では製造されていないようである。

こうした古硯が枯渇して廃坑となっていく例は多く、一抹の淋しさを禁じえない。

| ・産 地 | 滋賀県高島郡安許町 |

| ・採石年代 | 三百数十年前に発見された高島石の一種である。 |

| ・石 色 | 淡い青緑にいくぶん茶褐色を帯びた惰円形の斑のあるものを虎斑石 |

| ・石 紋 | |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 玄性石と虎斑石があり、黒色に柳葉状の斑のあるものを玄性石、 |

| ・鋒 鋩 | 鋒綻の大きさもきめが細かいが適当で、しかも均等に林立している。 |

| ・磨墨発墨 | 良好で発墨もよい。 |

高島硯の起源は、天正年間、織田信長によって比叡山三千坊の焼き討ちにあい、一族郎党を引き連れ落ち延びた、能登之守高城の末孫「貞次」によると言われている。一族が現在の安曇川町で農耕し生計をたてていた頃、貞次が阿弥陀山で、偶然、傳教大師が唐より携えた硯の材料によく似た玄昌石を発見した。これをきっかけに一族は硯への彫刻を始めたそうだ。

徳川時代には高島硯は北陸・関東・京阪地方にその名を知られていた。 明治に入って虎斑石の鉱脈が発見され、その名声はいよいよ全国的なものとなり、大正天皇の御大典記念には虎斑石硯が献上された。

写真は大正初期のもので多くの職人たちが働いている様子が伺える。農業の傍ら、夏から冬にかけて硯を作り、年間10万面生産した時期もあったそうである。現在は、かつての全盛時代の面影を失ったが、福井正男氏ただ一人が、従来からの硯に自然石硯を加えた虎斑石本来の美しさと手彫りの優雅さを観賞する郷土美術品として、ごく僅かにその生産を維持している。

⑪ 岩王寺硯

岩王寺石(石王子石・若王子石)

京都府河鹿郡(昔)。古書には「石王子石山に硯石あり」と記されているが、それが実際どのあたりなのかわかっていない。丹羽国に岩王寺という寺跡があったとか伝えられているので、それにちなんでつけられたものか、はたまた石王子とも若王子とも呼ばれているので、〝石の王子?の意味からつけられたものか。

地層は石灰i石であったらしく、硯材としてはあまり適さないといぅ人もいるが、古書もはめたりけなしたりしている。青黒色に白い筋紋が横に入っている。

現在、廃坑になり、その場所さえ判明しないところが多く、この岩王寺石もその一つであるが、寛政七年刊行の『和漢硯譜』に名が見えるから、昔はかなり知られていたのではなかろうか。

| ・産 地 | 京都府綾部市・・・・現在不詳。河鹿郡(綾部市および福知山市の一部(報恩寺・印内・山野口・私市)にあたる。) |

| ・採石年代 | 平安初期 |

| ・石 色 | 青黒色に白い筋紋が横に入っている。 |

| ・石 紋 | 青黒色に白い筋紋が横に入っている。 |

| ・石 眼 | |

| ・石 質 | 石灰岩 |

| ・鋒 鋩 | 日本三筆の1人、嵯峨天皇が大変好まれ、御愛用されていることから、優れているのであろう。 |

| ・磨墨発墨 | 優れている |

嵯峨天皇は弘法大師・橘逸勢とともに日本三筆の1人で、岩王寺(石王子)石で出来た硯石を大変好まれ、御愛用されていました。

『丹波の国石王子山に硯石あり、黒色にして白筋あり、その筋陽樹の如く、すすきの如く、或は竹の画に似たり、甚だ上品の硯なり。本朝硝石諸州に出づといえども、文字ケ関・石王寺に及ぶものなし。

伝え言う嵯峨天皇の勅に石の王子なるべしとて石王子と名づけ給うと。今の世当山に入ることを禁ず。甚だ得がたく稀にあり、価貴し』 (右雲根志「玉石調査研究書」より)と伝えられるように、往時には硯に作る岩王子石を岩王寺の奥より産し、その名は天下に広く知られ、この石で作った硯を愛用している書家も多い。

「しゃくおうじ」と読む。空也上人の開創以前、お寺の奥から石を産出し、その石で硯石【広辞苑にも記載】を作り、その硯石を嵯峨天皇に献上されたところ、大変好まれ御愛用された。『丹波の国石王子山に硯石あり、黒色にして白筋あり』と伝え言う。嵯峨天皇の勅により『石の王子なるべしとて石王子(しゃくおうじ)と名付け給うと。今の世当山に入ることを禁ず。』(雲根志「玉石調査研究所」より)と名付けられ、その音をいただかれ、字だけを変えて、寺の寺号とされた。